第一章 人工智能来了(第7/11页)

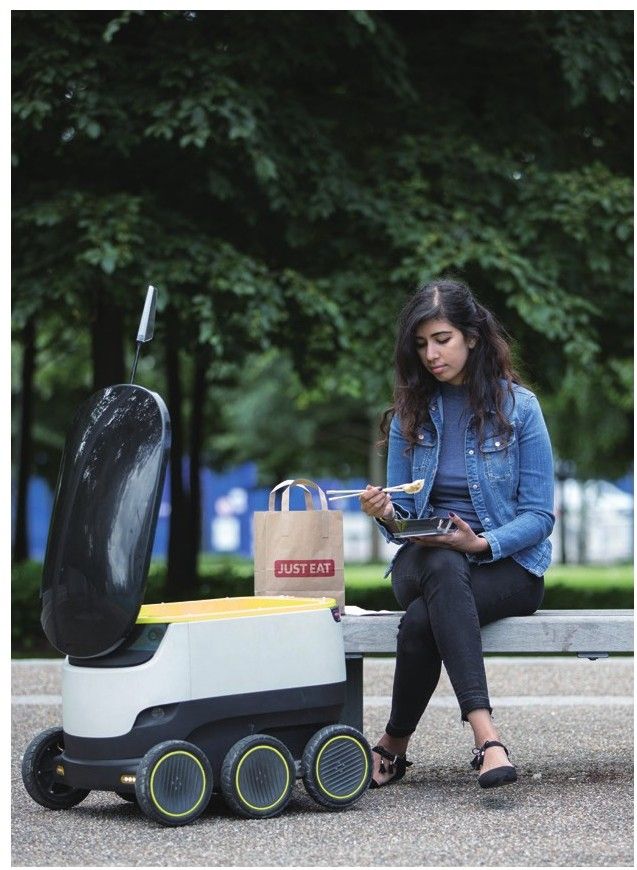

图15 Starship Technologies的智能机器人17

另一个近年来火热的领域是教育和家庭用机器人。不过必须提醒大家的是,今天的家庭机器人还远无法像大家奢望的那样,以人形外貌出现在主人面前。从投资者的角度看,越是追求与人长得一样,试图像人一样说话、做事的机器人项目,就越没有商业前景。这个道理很简单——机器人越像人,人类就越容易拿真人与“它”做比较。这时,技术的不足会暴露无遗,在“缺点放大镜”的作用下,这种机器人只会显得无比愚蠢和笨拙。真正容易打动家庭用户的是诸如亚马逊Echo这样的智能家电——功能相对简单,外形更像家电而不是机器人,智能功能只面向一两个有限但明确的使用场景。也就是说,大多数用户会更喜欢一个有一定沟通能力、比较可爱甚至很“萌”的小家电,而不是一个处处缺陷的全功能人形机器人。

教育机器人也类似这样。比如初创公司奇幻工房(Wonder Workshop)推出的名为达奇(Dash)和达达(Dot)的两个小机器人,它们可以帮助5岁以上的孩子学习编程,开发孩子的动手能力和想象力,但它们的外貌并不像真人,而是几个可爱的几何形体组合。

图16 奇幻工房的教育机器人达奇18

到底什么是人工智能?

人工智能就在我们身边,但并非所有人都能留意到它的存在。许多人只是将它视作寻常科技的一种——这牵涉到一个如何定义人工智能的问题。

在有些人眼里,只有长相和人一模一样,智慧水平不输于18岁男女青年的机器才叫人工智能;可在另一些人看来,计算机能做许多人类做不到的事,比如一秒钟完成数百亿次运算,人类再聪明也无法在计算速度上与机器相比,为什么就不能将远超人类的计算机称为人工智能呢?

这两种看法几乎是两个极端。谁的看法更正确一些呢?

到底什么是人工智能?为什么我们说之前谈到的智能搜索引擎、智能助理、机器翻译、机器写作、机器视觉、自动驾驶、机器人等技术属于人工智能,而诸如手机操作系统、浏览器、媒体播放器等通常不被归入人工智能的范畴?人工智能究竟有没有一个容易把握和界定的科学定义?

AI小百科 人工智能的定义

历史上,人工智能的定义历经多次转变。一些肤浅的、未能揭示内在规律的定义很早就被研究者抛弃。但直到今天,被广泛接受的定义仍有很多种。具体使用哪一种定义,通常取决于我们讨论问题的语境和关注的焦点。

这里,简要列举几种历史上有影响的,或目前仍流行的人工智能的定义。对这些定义的分析、讨论是一件相当有趣的事,这有些类似于古代哲学家们围坐在一起探讨“人何以为人”,或者,类似于科幻迷们对阿西莫夫的“机器人三定律”展开辩论。其实,很多实用主义者反对形而上的讨论,他们会大声说:“嘿,管它什么是人工智能呢?只要机器能帮助人解决问题不就行了?”

定义一 AI就是让人觉得不可思议的计算机程序

人工智能就是机器可以完成人们不认为机器能胜任的事——这个定义非常主观,但也非常有趣。一个计算机程序是不是人工智能,完全由这个程序的所作所为是不是能让人目瞪口呆来界定。这种唯经验论的定义显然缺乏一致性,会因时代不同、背景不同、评判者的经验不同而套用不同的标准。但这一定义往往反映的是一个时代里大多数的普通人对人工智能的认知方式:每当一个新的人工智能热点出现时,新闻媒体和大众总是用自己的经验来判定人工智能技术的价值高低,而不管这种技术在本质上究竟有没有“智能”。

计算机下棋的历史就非常清楚地揭示了这一定义的反讽之处。

早期,碍于运行速度和存储空间的限制,计算机只能用来解决相对简单的棋类博弈问题,例如西洋跳棋,但这毫不妨碍当时的人们将一台会下棋的计算机称作智能机器,因为那时,普通计算机在大多数人心目中不过是一台能用飞快的速度做算术题的机器罢了。1951年,英国曼彻斯特大学的克里斯托弗·斯特拉齐(Christopher Strachey)编写了第一个会下西洋跳棋的计算机程序。20世纪50年代中期,IBM的阿瑟·萨缪尔(Arthur Samuel)开发的西洋跳棋程序可以和业余选手对抗。1962年,阿瑟·萨缪尔的程序战胜了一位盲人跳棋高手,一时间成了不小的新闻事件19,绝大多数媒体和公众都认为类似的西洋跳棋程序是不折不扣的人工智能。