致丽贝卡(第15/71页)

阿勃丝喜欢拍摄盲人,“因为他们无法伪装自己的表情,他们根本不知道自己的表情是什么,所以没有假面可言”。据此而言,阿勃丝的作品总体上既准确又有误导性。她后来的几张关于不同的精神病院病人的照片,将这一理念贯彻到极致,甚至推至精神失明的领域。那些人对于自己是什么人并没有概念,也无从察觉到什么,在这种情况下,无论他们戴不戴面具都没有差别(哪怕是为了庆祝万圣节游行);他们无力控制被人看待的方式。阿勃丝作品的其他魅力取决于面具—— 人们想被看到的样子——与照相机镜头脱离本意的方式之间的张力。有时候,阿勃丝会完全卸下面具,让我们看见人们最真实的一面(她最著名的一些照片是在天体营完成的),就好像他们是盲人或是精神病人。她最有启示意义的一些照片却表现出她要摘下面具和拍摄对象力图保持面具的斗争;在此情况下,面具依然存在,却面目全非,被撕扯到不再恰到好处,结果既有可怕的想法,又接近真实地表达了普遍愿望:那种“某一天能变成国王或是女王,有一天能看起来像伊丽莎白·泰勒(Elizabeth Taylor)、玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)、米基·斯皮兰(Mickey Spillane)”的愿望。

阿勃丝意识到自己的作品有多么地依赖大众的自我认知,正是人们自我认知的缺乏使盲人对她更具吸引力。

每个人都需要以一种方式来判断事物,然而结果是,他们寻找另一种方式来观察。你看到有人在街上,基本上你注意到的都是他们的缺陷。我们拥有这些怪异的特质。由于我们不满足于这种天性,就创建了另一套体系——伪装,我们整个伪装起来,向世界发出讯号,让别人能以一种特定方式来了解自己。但在你希望人们了解的你,和人们不禁要了解的你之间是有一个平衡点的。

与斯特兰德开创的先例一致,盲人是阿勃丝渴望自己能够隐形的外部体现,但对她来说这也不是人为使用假镜头的借口。在20世纪50年代末,她开始对拍摄盲人感兴趣,一个认识她的人回忆道,她虽然很娇小,但是大家都很好奇她是否真的只是那么小巧。她很低调,给人留下了娇小的印象,“可能她潜进你的房间或是拿着照相机在大街上时,你都几乎看不到她”。阿勃丝说,她有本事能够“在任何情况下认清自己”,她和阿维顿之间的联系更像是“尴尬”而非“优雅”,但这也正是她的起点。由此看来,阿勃丝的摄影方法类似于琼·迪迪恩(Joan Didion)和新闻业的关系。迪迪恩在其《向伯利恒跋涉》(Slouching Towards Bethlehem)中解释道:“作为一个记者我唯一的优势是我身材娇小,气质上不引人注目,且神经质地不善表达,人们倾向于忘记我的存在是与他们的最大利益背道而驰,一直都是如此。”

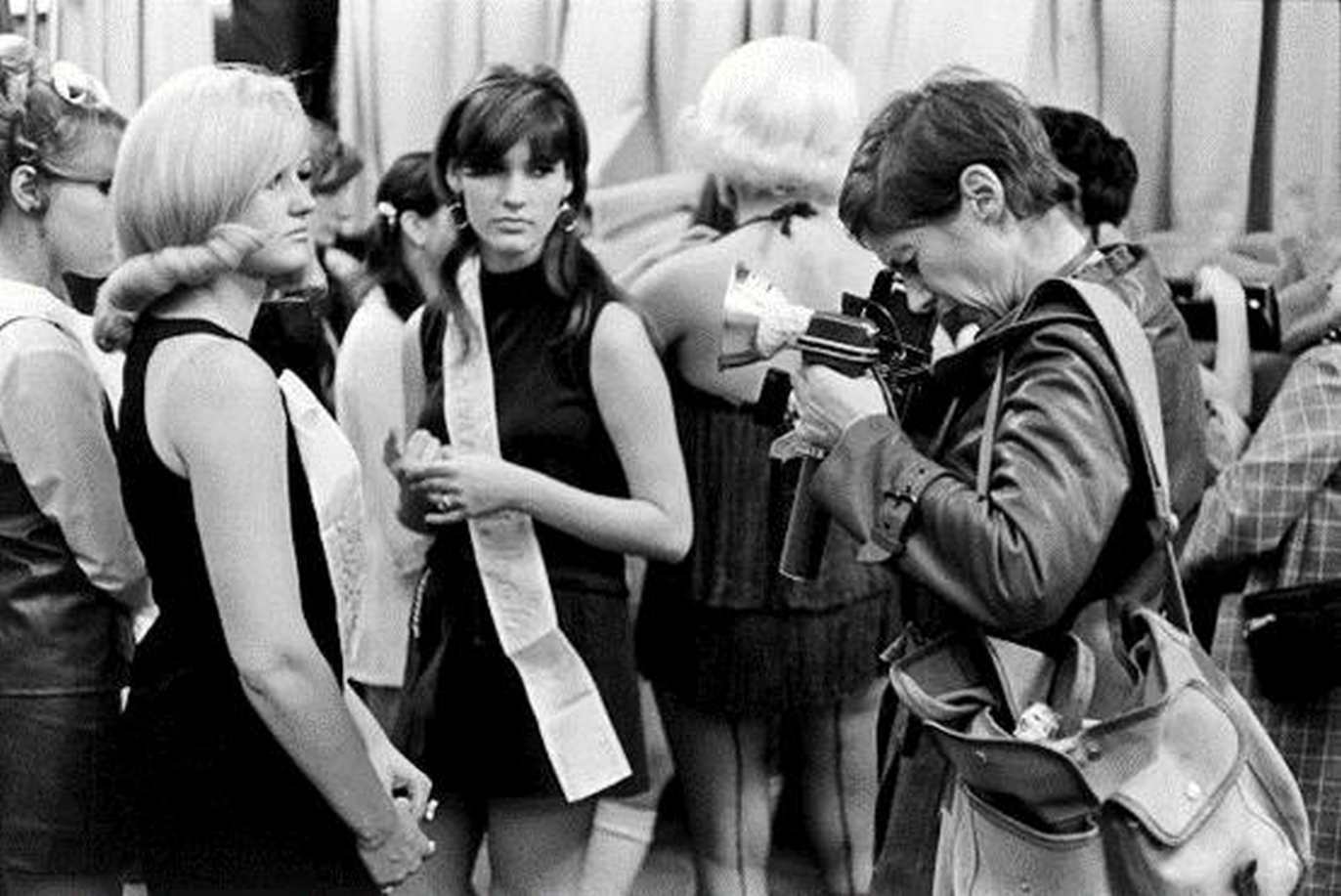

阿勃丝的这种工作方式恰巧在威廉·格德林(William Gedney)1969年的胶片中得以保存[12]。当年阿勃丝四十六岁,她正在拍摄一些选美女王;而格德林在她们情愿或不情愿转身的过程中捕捉到此幕,也就成为一幅阿勃丝的照片。1960年,阿勃丝第一次拍摄选美女王,“那些可怜的女孩为了努力展现自己,看起来筋疲力尽,而导致她们不断地犯下致命错误的实际上也是她们自己”。在一个令人印象深刻的叠加折射中,格德林拍到她们出现在阿勃丝的镜头里,同时她也出现在他的镜头里。(9)

12. 《黛安·阿勃丝》(Diane Arbus),威廉·格德林,纽约,1969年

© 特别收藏图书馆,杜克大学

阿勃丝死后,格德林回忆起她,仿佛是在描述自己的照片,“仿佛一种稀有鸟类不堪重负,笨重的绿色帆布袋挂在一个肩膀上,把她的身体倾向一边,21/4相机附加的闪光灯挂在脖子上,不断持续的追求。一个娇小的身体总要压上摄影设备,是必要的负担”。她所依赖的那些负担,最终还是难以承受。

1968年,阿勃丝住院休养了一段时间之后,她发现自己有点“脸盲”,她开始害怕工作。她写信给一位朋友,解释说“我把相机挂在脖子上,虽然我没有使用,但是我很感激我只是戴着它”。相机在这里起到了身份确认的功能,就像斯特兰德所拍摄的《盲妇》脖子上挂着的“盲人”牌子一样。直到1970年10月,这完全符合阿勃丝作品毫不动摇的逻辑,也许“假”相机已经成为她状况的真实表达,她在职业上陷入了盲目:“如果我不再是一个摄影师呢?”