致丽贝卡(第8/71页)

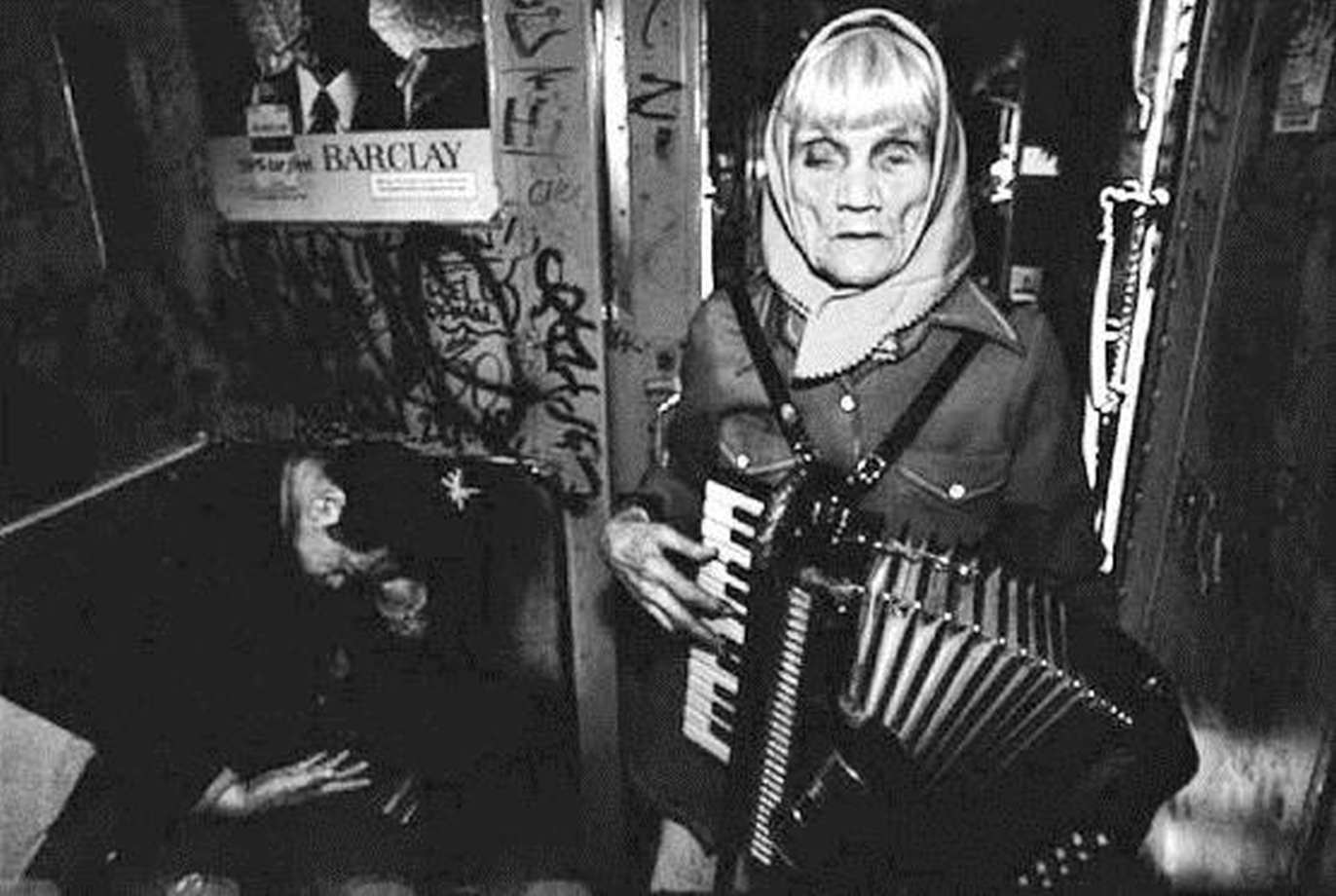

6. 《地铁》(Subway),布鲁斯·戴维森,1980年至1981年

© 马格南图片社

1930年,沃克·埃文斯在布鲁克林遇见了艺术家本·沙恩,几年后他教朋友摄影基础:“本,看,这没什么。街头背阴处用F9,向阳处用F45,保持相机的稳定1/20秒!”沙恩随后和埃文斯一同加入了罗伊·斯特赖克组织的联邦农业安全管理局摄影项目;与此同时,他们两人在下东区闲逛,拍摄街头生活。根据埃文斯传记作者贝琳达·拉思伯恩(Belinda Rathbone)的描述,他们使用“带有潜望镜头的徕卡相机(这与二十年前斯特兰德在下东区街道所使用的类似),然而他们似乎要瞄准对方,而不是妨碍街头事件的自然发展”。他们彼此相像之处止步于此,其举止和工作都大不相同。埃文斯是谨慎的、超然的、克制的、文雅的,在他眼中,沙恩(长其五岁)“更像是位劳工而非艺术家,一心向前”——最能够体现沙恩作品质量的就是1932年至1934年摄于纽约第十四街的盲人手风琴家[7]。那个人身材魁梧,强壮有力,也代表了摄影师自己在政治上的同情。沙恩的那些效忠左派的激进者所期待的是这位手风琴家并不依靠慈善;他更加固执地致力于更大的挣扎谋生的斗争,在世上获得自己的立足之地。

7. 未命名(纽约第十四街),本·沙恩,1932年至1934年

© 哈佛大学艺术博物馆

沙恩拍摄了至少三张手风琴家的照片(都比他二十年后源于此的相当幼稚的画作来得更令人印象深刻),手风琴家身躯不断扩张或收缩就好像手风琴一样。在一个紧凑的框架中,他完全占据了整个画面;而从另一面看上去,他好像在演奏《国际歌》,领导着一场工会游行。在最扩张的版本里,人们为蹒跚的他让出广角的街道,仿佛正在朝摄影师走来的路上——这花了他四十年的时间来达到目标——直到他遇到加里·温诺格兰德。也许这正是他走出过去的原因,不仅成为一股政治力量而且是被认可的摄影原型。配在像老土豆一般朴实而坑坑洼洼的麻脸上,他的眼睛是无法穿越的黑暗阴影。这就是为什么这幅照片有一种十分奇怪的寂静?他的世界是纯粹音乐性的,就好像我们的世界是纯粹视觉性的。如果音乐唤起了他未能看到的世界,而这幅照片则描绘了我们未能听到的世界。

此盲人手风琴家也出现于奥古斯特·桑德(August Sander)及其他摄影师照片中,但我特别把一位摄影师和这一主题联系起来:安德烈·柯特兹(André Kertész)。乔治·塞尔特斯(George Szirtes)在系列诗歌中写过《安德烈·柯特兹颂》(For André Kertész):

手风琴家是那盲眼的智者

身携那庞大的打字机

键盘乘着翅膀,风琴扩展为

横陈的高帽,在急促喘息中崩溃

塞尔特斯印象中的照片是在匈牙利的艾斯特根拍摄的,且那人并非盲者(他戴着眼镜而不是墨镜)。那架手风琴似乎是如此强有力的失明象征,让我们无视——我也曾经以为他是盲人——演奏手风琴人的真实状况[8]。1916年,柯特兹在二十二岁时拍摄此照。1959年,他在纽约拍摄了另一位手风琴家,这次拍摄的确实是位盲人[9]。这种景象就会抓住黛安·阿勃丝的眼球,这位手风琴家由导盲犬和一位盲妇陪伴,她手里拿着小杯子,一个路过的侏儒投入硬币。前一幅照片的背景是一面脏乱破裂的粉刷墙;而后一幅照片则是第六大道的喧哗街景:众多汽车,擦肩而过的牧师,还有一位行人,手上拿着烟,眼睛瞥向该场面。实际上,这两幅照片贯穿了柯特兹漫长而多变的摄影生涯的中心链。这其中,他拍摄了不少演奏手风琴的人[包括1926年拍摄的雕塑家奥西普·扎德金(Ossip Zadkine)]和一些盲人音乐家,最有名的是1921年在阿本尼拍摄的《流浪小提琴家》(The Wandering Violinist)。为了营造视觉上的和谐,他们建立了三联体,手风琴、小提琴和盲人。音乐唤醒了一种失明感或是缺失感——那种既痛惜又有所补偿的缺失。

8. 《艾斯特根》(Esztergom),安德烈·柯特兹,匈牙利,1916年

© 安德烈·柯特兹遗产管理公司,2005年