第十二章 打蛇打七寸(第9/18页)

第一支队拥有“孙中山号”“列宁号”“红色东方号”等浅水重炮舰,具备强大火力。经过三十分钟的炮战,岸上的炮火都被压制了下去。

在重炮舰的支援下,搭乘舰艇的步兵突击部队在河岸上建立了登陆场,但由于遭到日军永备火力点和炮楼的射击,登陆场没能得到扩大。

上午9点,沿江岸进攻的第十五集团军先遣支队也逼近富锦,对守敌形成夹击之势。

在整个松花江河谷,关东军建立了许多抵抗枢纽部,富锦、佳木斯都是其中比较重要的部分。富锦城郊有许多永备火力点,县城周围又建立了钢筋混凝土结构的炮楼、钢帽堡,其射孔可供重机枪环射。

如果说富锦防御的不足之处,主要还是驻军不多。整个富锦县城和富锦筑垒地域,只有关东军松花江舰队江防步兵大队的一个中队和一个地方守备中队驻守,再外加一些没有什么战斗力的伪满洲国军。

兵力如此薄弱,是因为日军指挥部已将许多主力部队从松花江下游撤回东北平原,而为什么要在这节骨眼上撤兵,则又与另一侧苏军越来越猛烈的攻势有关——远东第一方面军已进至牡丹江一线,楔入了在松花江下游作战的日军集团的后方。

对富锦的突破战,主要由先遣支队发起。先遣支队一边攻击日军的防御阵地,一边向城内缓慢推进。在这一过程中,坦克兵发挥了很大作用,他们用装甲掩护步兵,压制日军的永备火力点,同时以直接瞄准射击的方式来支援突击组的前进。

夺取富锦筑垒地域的战斗打得非常艰苦,双方逐屋争夺,反复进行肉搏,一直打了三天,战斗才告结束。不过在8月11日黄昏前,先遣支队还是占领了富锦县城,也就此打通了前往佳木斯的道路。

截至8月15日,远东第二方面军各部在强渡黑龙江、乌苏里江之后,已基本击破松花江下游和黑河的日军集团,进而向哈尔滨和齐齐哈尔方向发起进攻。

远东战役的第一阶段就此结束。在持续六天的攻防战中,仅被击毙的日军就接近七万人,还有相当一部分日军被围困在虎头、东宁、孙吴等边境筑垒地域。

原子弹的威力

8月14日午后,关东军总司令部留在长春的一名情报参谋给司令官山田打来电话:“东京似乎要做出某一重大决定,务请总司令官回新京(长春)一趟。”

当天傍晚,山田即率幕僚由通化返回长春。深夜,大本营又发来一份电报,内容是:“明天(8月15日)将有重要广播,务请注意收听。”

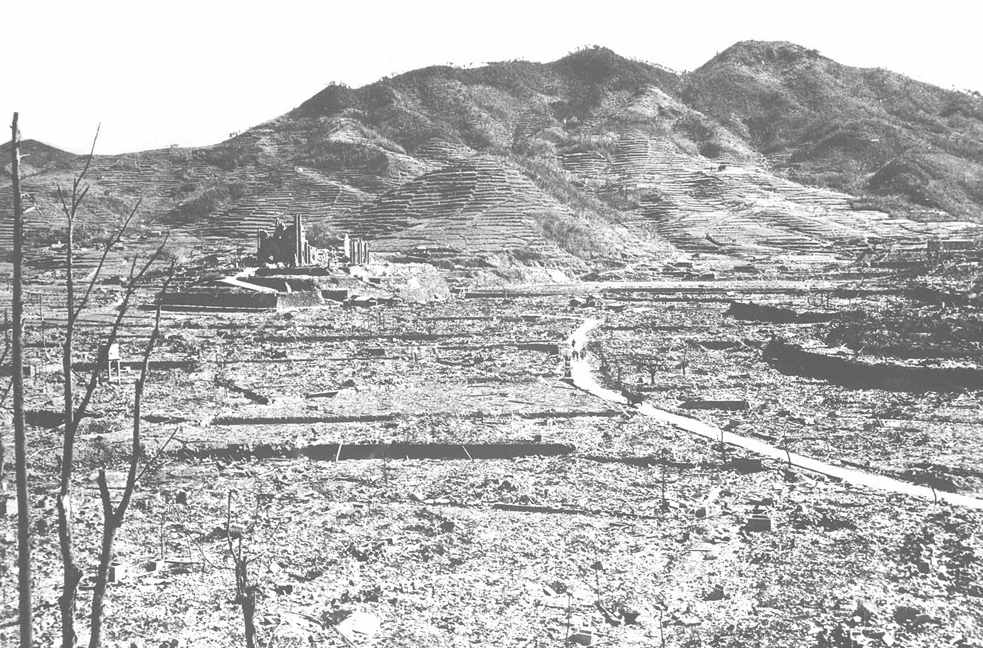

长崎被原子弹轰炸后的惨景,所有可识别建筑物中,只剩下了一座被摧毁的罗马天主教教堂。

第二天下午,在长春的关东军总司令部,凡有收音机的房间里都挤满了官兵,众人全以立正的姿势恭恭敬敬地收听着广播。

广播的内容令人震惊:天皇亲自宣读了停战诏书!

就在远东战役开始的几个小时之前,美国又向长崎投下了第二颗原子弹,毁灭性的火球使近七万人死亡,伤六万余人,城市中心被完全夷平。与苏军势不可当的进攻相比,原子弹的威力无疑更令日本人感到震颤。

在天皇主持召开的御前会议上,外务省认为,除了接受《波茨坦宣言》外别无选择。陆相阿南表示反对,他说他无法接受“皇军”还必须“投降”的结果。

首相铃木见状,只得以此事无先例可循为由,把皮球踢给了会议主持人:“请求天皇陛下发表意旨。”

按照“明治宪法”,天皇对于御前会议只能点头或摇头,并无直接发表意见这一程序,更不能对大臣们提出任何忠告或建议。阿南反应很快,马上抓住这一点,抗议铃木的做法涉及违宪。

美国对日本的轰炸已经持续了很长时间,部分皇宫都已经在空袭中被烧毁。天皇裕仁整天过着“冰水浇臂、毒火烧心”般的日子,哪里管得了什么违宪不违宪。铃木的皮球一踢过来,他赶紧顺势接住,然后用他那几乎毫无表情、尖细的声音,对“旷日持久的流血和暴行”进行了谴责。

裕仁的内心当然也不愿意接受《波茨坦宣言》,尤其对宣言中“解除日本军队,惩罚战争领导人”的条款颇感不安。可是他比阿南之辈更清楚,事到如今,已不是你愿不愿意接受的问题,而是必须接受,否则下场只会更惨。

于是裕仁为会议拍板:“时间已到,我们不得不容忍不可容忍的事情。”

此后,日本政府首先正式通告接受《波茨坦宣言》的诸项条件,接着天皇通过无线电广播发布了停战诏书。他们的这一决定算是很及时,因为美国很快又拿出了两颗原子弹,准备在得不到满意答复的情况下扔到日本本土。得知日本人已经服软,航空兵才没有投下原子弹或其他燃烧弹,而是在东京上空撒了传单。