第十三章 阿甘一样的人(第11/14页)

这个漏洞要赶紧补,而修补的关键,仍然只能寄托于援兵的尽快到来。

黄绍竑亲自赶到太原,当面向阎锡山讨要援兵。这回他改变了策略,有意识地提醒阎锡山:假如娘子关不保,忻口也就打不下去了。

这句话很灵。老阎思前想后,决定把即将奉令调来山西的川军拨给黄绍竑。

黄绍竑却担心川军战力不够,他想要的,还是忻口战场上的部队。

老阎何等样人,那也是人中精灵。一听黄绍竑的意思,马上就把整个身子都伏在了桌上,不行不行,忻口正面的人马是无论如何抽不出来了。

他倒真不是小气。这时候香月又向忻口战场添了两个联队,你还要再抽陈长捷的部队,岂不是要人命吗?

不出所料,香月在发现单靠龙山师团仍无法攻破娘子关后,又加派第一零九师团参战,旧关附近的日军越聚越多,终于得以从池峰城防线的缝隙中穿过,一下子逼近了黄绍竑位于阳泉的指挥所。

就在这险峻一刻,川军的一个旅终于抵达阳泉。

刘湘在国防会议上发言时,有人还觉得他在放大炮,说过就算了,没想到刘湘回去后振臂一呼,川军上下无不响应,皆愿出川抗战。

出征时,川军共编两大集团军,北上的为邓锡侯集团军。邓锡侯虽为刘湘节制,但在后者未统一全省前两人却是冤家对头,邓某纯粹属于被打服了不得不低头做小弟的那种。

在四川给刘湘管着,成天低眉顺眼,宁愿出来换换空气,所以一说要出川抗战,邓锡侯第一个就出来了。

现在这个旅,即为邓锡侯的先头部队,但是看到他们,黄绍竑真不知道说什么好了。

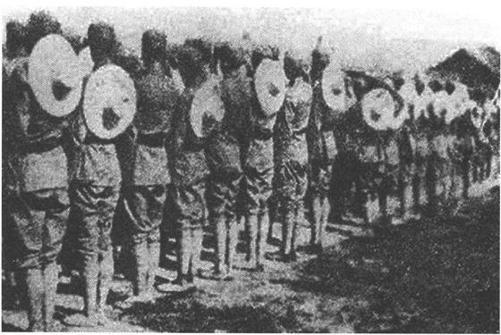

北方的天气已经很冷,其他部队皆着棉衣,但这些四川兵由于来自南方,却仍然身着单衣草鞋,下面穿的竟然还是夏装短裤,尤其他们的武器差得要命,仍是“川中诸侯争霸”时用的那套东西,皆为川造土枪。

最常见的是步枪,也不知道是怎么造出来的,打完几发子弹后,必定要和20世纪80年代的黑白电视一样,这里那里出点毛病,非得狠劲儿敲打两下才能继续使用,有的连甚至只有两三支步枪能真正打得响,而且川军的步枪,十之八九都不配刺刀,顶多是再配一把大砍刀。

在当年的抗日战场上,川军给人的印象,就是一个字:苦,而邓锡侯由于不属刘湘嫡系,则又苦上加苦,苦到让你无法想象,与之相比,陕军教导团的装备几乎都可以说是奢侈。

邓系川军之所以这么惨,有一个重要原因就是他们一直驻扎成都,外围水路皆被刘湘所控制,想买武器都买不进来,只能土法上马自己造。

本来阎锡山答应川军到达后,由他给予整补,可是晋东风声鹤唳,太原储存的弹药不是被他留下来做守城用,就是准备以后做“老本”的,哪里还能再掏得出来。

没奈何,他就编了一个借口,说是所有武器弹药和军需物资都运到黄河以南去了,没法再追回来。

但是不管怎么说,川军是来保卫山西的,老阎碍于情面,紧紧巴巴地送了几挺冲锋枪给川军。这点东西,对川军来说是杯水车薪,哪里够用。

所以站在黄绍竑面前的川军,就变成了如今这种“武器不堪杀敌,衣被难以御寒”的模样。

黄绍竑的心凉到了极点,但是眼下救急如救火,于是下令川军带着他们的“破铜烂铁”出击,以挡日军之锋。

川军虽既穷又苦,却斗志高昂,一说要出来打日本人,都是笑逐颜开,精神百倍,没一个怕苦或者怕死。

过去川军遇到打仗,士兵半路逃跑是常有的事,据说为防止逃兵,有的部队在士兵晚上睡觉时,甚至不让穿裤子——你总不能光着腚四处乱窜吧。

川军既穷又苦,却斗志高昂

但这次北上抗日却是例外,基本没人跑过。瑟瑟冷风之中,穿着单衣的川军有的连草鞋都穿烂扔掉了,只能赤着脚在冰凌上走路,然而无一人畏缩不前。

在川军东渡黄河时,连当地老百姓见到他们这种单衣赤足的模样,都莫不骇然,争相以鞋袜相赠。

史书历历在册,川军不渡黄河,已三百年矣。

三百年前,四川白杆兵也是从这里渡过河去,在沈阳附近与努尔哈赤率领的八旗兵浴血大战,那场战役,川军尽没,但赢得了骁勇善战的声誉。

三百年后,白杆兵的后代来了,同样是跋涉千里,同样是风雨兼程,同样肩负着挽救民族于水火的重任。

接到黄绍竑的出击命令后,川军没有讨价还价,而是立即开赴前线,在离阳泉仅二十里路的地方截住了日军。

面对武装到牙齿的日军,可怜川军的这个旅竟只有两挺轻机枪,打着打着,有一挺还被鬼子的大炮给炸哑了。