第三章 测量过去,验证未来(第12/13页)

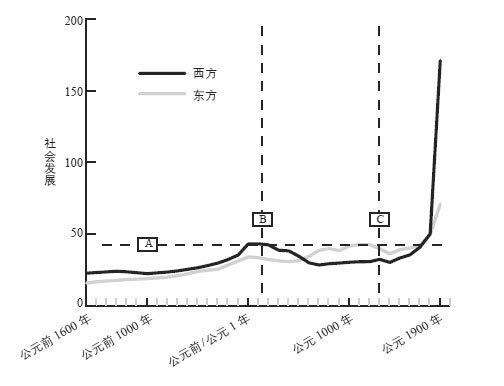

在结束对这些图表的研究之前,还有几个模式值得提一下。在图3-6里可以看到,而在图3-7中更加清晰。这是个普通的线性——线性图,不过只覆盖了从公元前1600~公元1900年的3500年。截去2000年的高分部分,我们就可以伸展纵轴,从而看到早期的分值。缩短时间跨度,可以拉长横轴,使横向改变也更加清晰。

图3-7 跨越时空的曲线:线性——线性表现的从公元前1600~1900年的3500年里的社会发展。线A代表可能的43分门槛,阻挡了公元后最初几个世纪西方罗马帝国以及1100年左右中国宋朝的持续发展。线B表现了东西方在公元后最初几个世纪里分数下降的潜在联系。线C显示了1300年左右开始的东西方的另一潜在关联

这张图让我印象深刻的有两点。首先,在公元1世纪,西方的最高分在43分左右,紧接着是一个缓慢的下降过程。如果再向右边看一下,就会发现东方的最高分是1100年的42分左右,是中国宋朝的鼎盛时期,然后是类似的下降。再往右,在1700年左右,东西方得分都降到了40分的底部,不过这一次并没有停滞,而是加快了速度。100年后,西方的曲线随着工业革命的开始而攀升。

有没有某种“40分门槛”阻止了罗马和中国宋朝的发展呢?我在前言中提到过,彭慕兰在他的书《大分流》中主张,18世纪时,东西方都陷入一种生态瓶颈状态,这按理说会导致社会发展的停滞和倒退。可是事实并非如此,彭慕兰认为,这种现象的原因是英国靠三分判断和七分运气把掠夺新大陆的成果和化石燃料的能源结合起来,从而打破了传统的生态限制。有没有可能,罗马和宋朝的社会发展达到40分底部时,也遇到了类似的瓶颈,却未能突破?若当真如此,在过去的2000年历史里,主导的模式或许是长期波动,庞大的帝国分值攀升到40分底部,然后又跌回来,直到18世纪特殊事件的发生。

图3-7让我印象深刻的另一点是我们既可以在上面画横线,也可以画竖线。可以画竖线的最明显的地方是在公元1世纪,东西方分数都处于顶峰,虽然东方得分与西方还有不小的差距(34.13分和43.22分)。与其只关注西方上升到40分底部,或许我们应该不管它们达到的水平,而是去寻找影响旧世界两端,致使罗马人和中国人的社会发展分数下降的事件。

在1300年左右我们还可以画一条竖线,东西方得分再一次遵循类似的模式,尽管这一次是西方的分数低了很多(30.73分和42.66分)。东方的分数已经下滑100年了,西方这时也加入了进来,直到1400年之后两条曲线才有所回转,在1700年左右开始加速上升。同样,与其关注18世纪早期触及40分底部的分数,我们或许应该寻找是什么全球性事件,在14世纪沿着相同的轨迹推动了东西方的发展。或许正如彭慕兰总结的,工业革命首先来到西方并不是纯属侥幸,而是东西方其实都在朝着这样一个革命的方向前进着,但西方对14世纪发生的事件的反应,使之稍稍超前一点,这微小的优势却对其领先到达18世纪的飞跃点具有决定性意义。

在我看来,图3-2、图3-6和图3-7说明了长期注定理论和短期偶然理论都存在的一个缺点。一小部分理论家关注农业革命初期的事,大多数则研究最后的那500年。因为其中的几千年大体上被忽视了,所以当观察整个历史架构时,对突然出现的那些陡增、下滑、坍塌、会聚、超越,或水平顶部以及竖直连接等现象,他们甚至很少去尝试着解释。坦白说,那就意味着这两种方法都不能解释西方统治世界的原因。这样一来,二者就都无法回答隐藏于其后的问题——接下来将会发生什么。

斯克鲁奇的疑问:未来依然扑朔迷离

在查尔斯·狄更斯的小说《圣诞颂歌》(A Christmas Carol)的高潮部分,圣诞未来之灵把埃比尼泽·斯克鲁奇带到一个杂草丛生的教堂墓地。圣诞未来之灵静静地指向一个无人打扫的墓碑。斯克鲁奇知道自己的名字将出现在那里,他知道自己将长眠于此,孤独清冷,被人遗忘。“这些幻影是一定会实现的事情,还是可能会发生的事情?”他呼喊道。

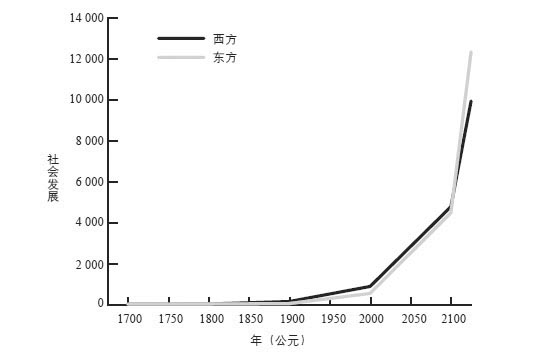

我们也可以对图3-8提出同样的问题,它突显出了20世纪东西方社会发展的增长率。[8]东方曲线在2103年与西方交叉。到2150年,西方的统治地位就将结束,其繁盛将如尼尼微和提尔一样成为历史。