第十一章 吐鲁番:酒与火之歌(第5/6页)

因其天然御敌及接近水源的地形,黄土岗为吐鲁番地区的早期居民提供了绝佳的庇护地。2000年前当汉人初来此地时,交河已经是一个小王国的都城,其财富可敌高昌,而交河也因处于高昌的阴影下而历经兴衰。和高昌一样,交河也于13世纪被蒙古摧毁,从此这里便只有漫天呼啸的狂风。

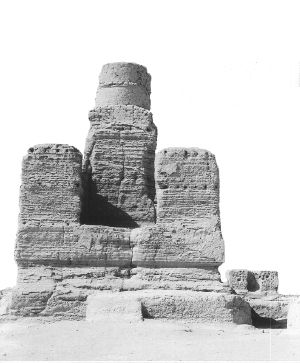

交河故城遗址

由于地理位置受限,交河未能像高昌一样发展壮大,人口从未超过五六千,只有高昌的1/10左右,但它却是丝绸之路上那一地区最繁荣的城市之一,其遗址保存程度也好于它的东部邻居——高昌故城。

沿着小路登上顶部后,我们穿过以前的城门,顶着风沙走上了大道。古时候,这条大道曾是城市的主要交易市场,道路两边布满商铺和货摊。大道宽10米,长350米,一直延伸到市中心。道路的终点并非官府所在地,而是城市中最大的佛寺。

我们在遗址中漫步时,惊讶于遍布各处的庙宇和佛塔。交河城只有1700米长,不到300米宽,但我们数了数,共有六七座庙,而佛塔的数量则是其两倍之多。显然,到了后期,交河的主要功能应该是宗教避难所。地面上仍散落着唐朝时期修建的庙宇瓦片,它们成为丝绸之路上最古老而又最廉价的纪念品。

参观完风沙肆虐的交河遗址,我们问面包车司机是否还有时间带我们去沙丘中进行治疗。对,就是去沙疗。一路跋涉下来,我们浑身好几个地方酸痛不已,急需得到中国唯一的一家沙漠疗养院的关注。夏季,当中国其他人都在找地方避暑时,吐鲁番滚烫的沙子却吸引了一些人前来接受独特的热疗。古时候,吐鲁番被称为“火洲”,这个名字跟城市非常贴切。吐鲁番位于亚洲最低的盆地中,只比地狱高那么一点儿。每年夏天,位于城市西北部16公里外的沙丘中的吐鲁番沙疗所便对外开放。在那里,患风湿病或其他疾病的人们花少量的钱就可以经过检查并诊断病情后,将身体埋在沙中炙烤,看起来像夏威夷宴会上的一只只烤猪。然而,吐鲁番的沙疗对风湿病的治愈率高达90%。这并非完全是炎热带来的效果,而是沙丘中的灰色沙粒富含有助于打通人体经络的磁矿。

交河故城之残垣断壁

在沙疗的整个过程中,你被裹得严严实实,待在彩色帐篷中或沙滩太阳伞下面,避免阳光暴晒。所以,你完全不用担心患上皮肤癌。我们看了一些有关沙疗的照片。这个过程看起来像是一场糟糕的冲浪运动比赛,而你就像是在等待永远都不会打上岸来的海浪。当然,那浪头更不会打向我们了。司机说,沙疗所只在6月中旬到8月初这段时间开放,而我们到时已经是9月中旬了——又是一个丝绸之路上错失良机的伤心故事。

如果你来吐鲁番寻求热疗时机不对,还可以有另一个选择,去艾丁湖,从吐鲁番往南40公里便到。

艾丁湖位于吐鲁番盆地的中央,湖面海拔低于海平面150多米,是全世界大陆上的第二洼地,仅次于以色列的死海。艾丁湖其实算不上是个湖——虽然依靠从牙尔乃孜河流入的河水,有时它的面积可达150平方公里。一百万年以前,艾丁湖是地球上最大的淡水湖之一,要比现在大1000倍。后来印度板块向北漂移,撞上亚洲板块,挤压形成了青藏高原,这不仅封死了艾丁湖的入海口,还中断了由印度洋季风带来中亚的潮湿气流。从那以后,由于湖水不断被蒸发,矿物盐含量随之持续增高,艾丁湖越来越小。冬季,艾丁湖结冰时,工人们拥上湖面,凿取冰块。然后,他们把冰块运往附近的工厂,提炼芒硝,将其用于生产清洁剂和药品。除了苍蝇之外,工人们是湖上唯一的生命迹象。据说艾丁湖景色异常美丽,维吾尔族人把它称为“月光湖”。

不管怎样,司机说今天我们没时间游览艾丁湖,除非明天再安排一次游览。但我们明天已经计划好出发去乌鲁木齐了。于是,我们只能掉头返回吐鲁番。半路上,我们又一次停下来。夏季的吐鲁番是地球上最热的地方之一,而一年365天当中,它都是中国最热的地方。一般情况下,这里一年中有40多天气温超过40℃。在这样一个地方,显然水是生存的关键。但是水又是从哪里来的呢?水发源于远处的天山,经地下流入此地,但是水并非以井水或河水的方式出现。它来自一个地下运河系统,从天山一路挖到此地,每隔10米或20米就有一个出口。这就是3000年前由波斯人发明并命名的“坎儿井”。此技术无疑是由波斯商人沿丝绸之路向东传播开来。

吐鲁番地区的地下运河已经存在了两千多年,到20世纪末,令吐鲁番引以为豪的坎儿井长达5000公里。下车后,我们沿一段阶梯向下走,去参观一条坎儿井。这真是一项了不起的工程。夏季的地表温度可能达到80℃,足以煎熟鸡蛋,而在地面几步之下,村妇正从火洲潺潺的溪流中汲水,且坎儿井周围空气凉爽。我们在此徘徊良久,直到导游催促一日游该结束了。