第十一章 吐鲁番:酒与火之歌(第4/6页)

1905年冯·勒柯克在此挖掘时,发现了一个有一百多位僧人遗体的地宫。这些僧人都是死于蒙古征服者的残暴之手。但是,勒柯克发现的不止这些佛教艺术和僧人遗体,他还发掘出了一座内有拜占庭风格壁画的基督教堂。而在一座摩尼教堂内,他发现了一幅与真人一般大小的摩尼教派创始人——摩尼的肖像画。与此同时,他还发现了摩尼手稿,并首次向世界披露了这个独特的、已经消失的教派的历史及其教义。

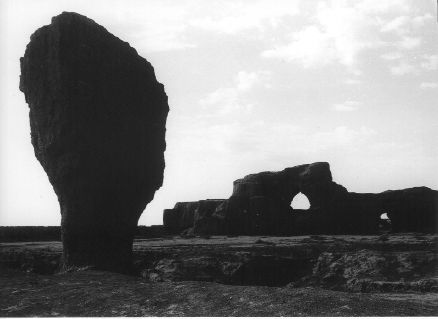

高昌故城遗址

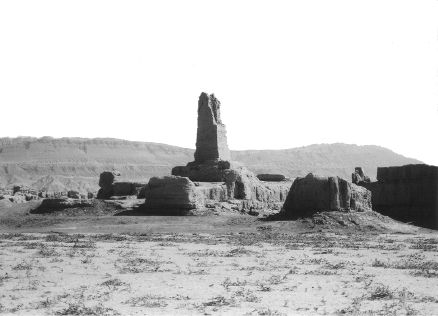

高昌是个国际化都市,有关巴格达和罗马的最新消息以及来自长安宫廷的最新传言在这里互相交换。穿行在故城遗址中真是一次令人难忘的经历。遗址位于古城墙内,方圆五公里多。由于面积太大,许多游客选择坐驴车观光。多亏有这些车辙,我们很容易找到了各个景点,不过这一堆废墟看起来与下一堆废墟并没多大区别。

但有一处遗迹截然不同,那就是位于古城西南角的一座佛殿。大殿保存完好。内部有一个巨大的中心柱,信徒通常绕着这个柱子转圈诵经。在佛教发展初期,佛塔是唯一的建筑形式,即在佛祖及其显赫弟子的舍利上面建起土冢,后期改为砖塔。朝拜者通常围着佛塔绕圈,来祭拜这些舍利,因此又增加了砖砌的走道和屋顶,这样朝拜者便可风雨无阻地来此祭拜。后来,佛塔本身演化成一根巨大的中心柱,基座的佛龛里供奉着佛祖的雕像。最终,佛教传入中国后不久,柱子被祭坛所取代,上面供奉着越建越大的佛像。同时,走道几乎完全取消。敦煌洞窟里面的佛殿就暗示了这种演变过程,但是在高昌,中心柱和走道的作用要明显得多。我和芬恩在故城西南角的佛殿中绕着柱子走时,不禁感觉我们是在沿着玄奘的足迹行走。

大约过了一个多小时,我们对遗址失去了兴趣。沙子太深,走起来很费劲。终于,导游把我们唤回面包车上,该往前走了。但没过几分钟,面包车又停了下来。这里没有遗址,只有坟墓,阿斯塔那古墓群。“阿斯塔那”在维吾尔语中的意思是“首都”,这些坟墓里埋葬的都是5世纪到10世纪期间高昌都城中的精英人物。古墓群所在的位置一带相当于中国的“死亡之谷”或“死亡之海”。这里降雨稀少,只比月球上多一点。极度干旱的气候条件有助于埋葬的尸体保存完好,甚至有些尸体在被发现时,其瞳孔还依稀可见。考古学家不仅发现了尸体,还发现了各种各样的文物——衣服及做好的食物(包括饺子和面饼)。这为我们了解1500年前丝绸之路沿线居民的物质生活状况提供了相当详细、完整的记录。

高昌故城之残垣断壁

这里共发掘出五百多座古墓,其中有3座对公众开放。当然,地面上没有什么可看的。我们必须沿着窄窄的阶梯走到约6米深的地下,四处漆黑一片。管理员似乎没兴趣开灯,除非来了旅游团,而且是聪明一点、能付出一笔可观小费的旅游团。这里毕竟是丝绸之路。在三号墓的入口上方,一块牌子记录着当地一家旅游公司慷慨捐赠了5000元人民币,大约有1000美元,这或许能保证这家公司终生免费使用照明设备。幸好,我们和芬恩没忘带手电筒。

墓中出土的大多数文物都被运到了位于乌鲁木齐的省博物馆,这里只剩下几具保存完好的尸体和几幅壁画。其中一幅壁画尤其值得一提。画中一男一女,分别用一只手臂搂住对方,另一只手中各自拿着指南针和木匠用的直角尺。他们的下半身也互相缠绕在一起,不过不是人形,而是两条蛇身——或者是龙身。自然,这幅画背后也有个故事。

很久很久以前,混沌初开,分裂为阴和阳,阴阳再分,不久就出现了第一个生灵。他的名字叫盘古。盘古竟然是世界上第一个工作狂。他一踏出宇宙的子宫,便捡起一把锤头和一把凿子,挥舞了18000年,开天辟地,创造出了我们所居住的世界。然后,他便倒地而死。

但是盘古死前生出了一对双胞胎,半人半龙。他给男孩取名伏羲,给女孩取名女娲;尽管他们是兄妹,却结为夫妻,生育了龙的民族,我们称之为“中国人”。这就是他们俩的画像为何有时出现在中国人墓葬的墙壁上,甚至远到丝绸之路。

看过了该看的,我们回到地面,赶回吐鲁番。在约翰咖啡馆吃过午餐后,一日游继续。这一次,我们往城西行驶30公里去看另一个遗址——交河故城。我们到那里的时候,每天降临吐鲁番的下午风刚刚刮起。

“交河”意即“河流相交之地”。但是这里只有一条河,那就是牙尔乃孜河。牙尔乃孜河在遗址北边分流,两公里后,它的两条支流在遗址下方交汇。遗址位于一个树叶形的风蚀黄土岗的顶部,黄土岗的两边是高约30米的峭壁,一般人要想登上顶部只能走一条从河流交汇处起始的陡峭的小路。我和芬恩出发后不久就不得不停下来,拿一条大手帕蒙在脸上,以免黄土岗上扑面而来的飞旋呼啸的沙土被我们吸入口中。