第十一章 吐鲁番:酒与火之歌(第3/6页)

“柏孜克里克”在维吾尔语中的意思就是我们所说的“艺术馆”。实际上,它是一个佛教艺术宝库。在1905年以前,它一直被人们所遗忘。使它的宝藏重见天日的是德国考古学家冯·勒柯克。他第一次找到这里时,对自己所见到的东西并未特别在意。很多洞窟被当地牧人用来遮风避雨,因此大多数精美的壁画因烟熏火燎而受损,无法修复。但是勒柯克到处刺探,在这群洞窟的最北端获得了重大发现。峡谷尽头的这些洞窟被不断从山上滑落的沙子所掩埋。勒柯克选择其中一个洞口,开始清除沙子。沙子挖走后,他发现了几十幅保存完好的、与实物一般大小的壁画。这些壁画色彩鲜艳,栩栩如生。画中除了常见的佛教人物,还有印度以及波斯王子,甚至还有一个红发蓝眼的洋鬼子。

勒柯克决定把这些壁画带走。他的做法如下:首先,他用一张由毛毡包边的木板盖住壁画,然后用一把锋利的刀子沿着木板切割,直到穿透一层层的黏土、驼粪、干草和灰泥组成的画基;接着,他用一把特制的锯子使壁画最里边的一层与墙体分离;最后,他把支撑壁画的木板慢慢放平,使之与地面平行,再把原属于洞窟墙壁的壁画包装好,送回柏林。他搜集了丝绸之路被掠夺宝藏中最精美的一批珍品。可惜,这些收藏在二战中被盟军的炮火毁坏,残存的一部分现在收藏在柏林的印度艺术博物馆中。

洞窟中保存下来的壁画就更少了。勒柯克“工作”过的整个北部洞窟部分现在禁止入内。只有南半部分仅余的少量壁画提示着这里曾经的辉煌。当我们沿着长长的阶梯走进遗址所在的峡谷时,我不禁回想起冯·勒柯克对此番经历的记叙,尤其是在一个月夜,“万籁俱寂,突然传来可怖的嚎叫,似有千百鬼怪出动”。勒柯克和他的助手从床上一跃而起,抓起步枪,跑出门外,惊恐地发现整个马蹄形的山谷中,群狼对月长啸。他手下的人一再向他保证狼群不会伤人,但他还是开了枪,并在日记中记录他此前遇见过一位12岁的可爱女孩被迫跟一个60岁的老头订了婚。随着婚礼的临近,她逃走了,打算穿过沙漠去往另一个绿洲。途中,她在一个泉边歇脚,睡着了,被狼群发现。等她父母找到她时,只看见血迹斑斑的衣服碎片和一双靴子。

很不幸,洋鬼子艺术收藏家的掠夺使得柏孜克里克洞窟文物残存不多,现在只留下这个古老遗址本身这一神奇壮观景象。洞窟凿刻在砂石岩峡谷的西墙上,峡谷入口处只有一小块地方勉强能让维吾尔族牧人容身。北面旷野之外,远远耸立着白雪皑皑的天山山峰,那是流经这片恐怖地带的河水的发源地。河水从此流过并非大自然的巧合;1500年前的僧人们开凿了这片洞窟,使之成为艺术宝藏也并非偶然。发源于远处天山的河水经地下运河被引到这里,穿过峡谷,流入南面的沙漠。当地居民不辞辛劳这样做的原因是,1500年前的沙漠中并非只有沙漠。峡谷与沙漠交界处向南几公里外,就是高昌故城,它是开凿山洞的僧人们的家乡。

看完了残存的洞窟艺术,我们沿着河流驶出峡谷,进入沙漠,去往故城遗址,其所辖区域曾经东西长达500公里。高昌是公元前1世纪大汉王朝为了抵御匈奴以此来夺取对丝绸之路远端的控制而建立的一个边塞小镇。此地距离长安太远,没有中国人能在此久待。几个世纪中,高昌逐渐成为一个独立王国的都城,历任统治者既有中国血统,也有中亚血统。和东南边的哈密及敦煌一样,高昌位于丝绸之路要道的交汇处:一条道从帕米尔高原穿过,经喀什通往西南,另一条穿越俄罗斯西伯利亚大草原通往西北。高昌因贸易而致富,且常常与中国有利益冲突。

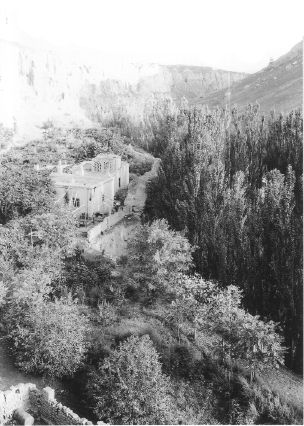

柏孜克里克千佛洞附近风光

有一次,高昌的独立政策惹怒了中国皇帝,便派遣大军前来攻打高昌城。高昌王见中国大军兵临城下,心脏病发作,惊恐而死。讽刺的是,就是这个高昌王在玄奘西去印度的路上曾对他热情招待。玄奘早就名声远扬,高昌王听过玄奘讲法,他不想让这么一位杰出的高僧离开本城。7世纪玄奘来到此地时正值其最繁盛的时期。但是,玄奘不打算半途而废,他婉拒了高昌王的美意。但高昌王同样意志坚定,当玄奘绝食时,他仍然心平气和,礼遇有加。

我们走进高昌故城的城门,去看玄奘待过的地方。高昌遗址与敦煌佛教艺术齐名,都是整个丝绸之路旅行中最精华的部分。没有哪一处遗址可如此近距离地体验,规模如此之宏大,给人印象如此之深。这座一千多年前建立、13世纪毁于蒙古人之手的丝绸之路城市,其外观及布局让20世纪的游客如此深有感触,其他任何地方无可比肩。