第三章 人机大战:AI真的会挑战人类?(第14/15页)

据说,现实世界中,真的有人相信这个假设,还希望借助科学研究来了解和冲破这个实验牢笼的方法。“钢铁侠”埃隆·马斯克就说,用科技虚拟出来的世界与现实之间的界限正变得越来越模糊,高级的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术已经为人类展示了一种全新的“生活”方式。按照同样的逻辑推理,我们其实很难排除一种可能性,就是人类本身其实也生活在一个虚拟现实的世界里。82

至今,我们在自己的宇宙中,只发现了人类这一种具有自我意识的生物。茫茫宇宙,尚无法找到如《三体》中所述的外星智慧的痕迹。这一不合常理的现象就是著名的费米悖论。科幻小说《三体》用黑暗森林理论来解释费米悖论。而费米悖论的另一种符合逻辑的解释就是,人类其实只不过是更高级别的智慧生物养在VR实验室里的试验品而已,人类的所谓自我意识,也许不过是“上帝”为了满足我们的虚荣心而专门设计的一种程序逻辑。

好了好了,不聊科幻了。拥有自我意识的人类能否在未来制造出同样拥有自我意识的智能机器?在我看来,这更多的是一个哲学问题,而非一个值得科研人员分心的技术问题。

审美

虽然机器已经可以仿照人类的绘画、诗歌、音乐等艺术风格,照猫画虎般地创作出电脑艺术作品来,但机器并不真正懂得什么是美。

审美能力同样是人类独有的特征,很难用技术语言解释,也很难被赋予机器。审美能力并非与生俱来,但可以在大量阅读和欣赏的过程中,自然而然地形成。审美缺少量化的指标,比如我们很难说这首诗比另一首诗高明百分之多少,但只要具备一般的审美水平,我们就很容易将美的艺术和丑的艺术区分开来。审美是一件非常个性化的事情,每个人心中都有自己一套关于美的标准,但审美又可以被语言文字描述和解释,人与人之间可以很容易地交换和分享审美体验。这种神奇的能力,计算机目前几乎完全不具备。

首先,审美能力不是简单的规则组合,也不仅仅是大量数据堆砌后的统计规律。比如说,我们当然可以将人类认为的所有好的绘画作品和所有差的绘画作品都输入深度神经网络中,让计算机自主学习什么是美,什么是丑。但这样的学习结果必然是平均化的、缺乏个性的,因为在这个世界上,美和丑的标准绝不是只有一个。同时,这种基于经验的审美训练,也会有意忽视艺术创作中最强调的“创新”的特征。艺术家所做的开创性工作,大概都会被这一类机器学习模型认为是不知所云的陌生输入,难以评定到底是美还是丑。

其次,审美能力明显是一个跨领域的能力,每个人的审美能力都是一个综合能力,与这个人的个人经历、文史知识、艺术修养、生活经验等都有密切关系。一个从来没有过痛苦、心结的年轻人读到“胭脂泪,相留醉,几时重,自是人生长恨水长东”这样的句子,是无论如何也体验不到其中的凄苦之美的。类似地,如果不了解拿破仑时代整个欧洲的风云变幻,我们在聆听贝多芬《英雄》交响曲的时候,也很难产生足够强烈的共鸣。可是,这些跨领域的审美经验,又该如何让计算机学会呢?

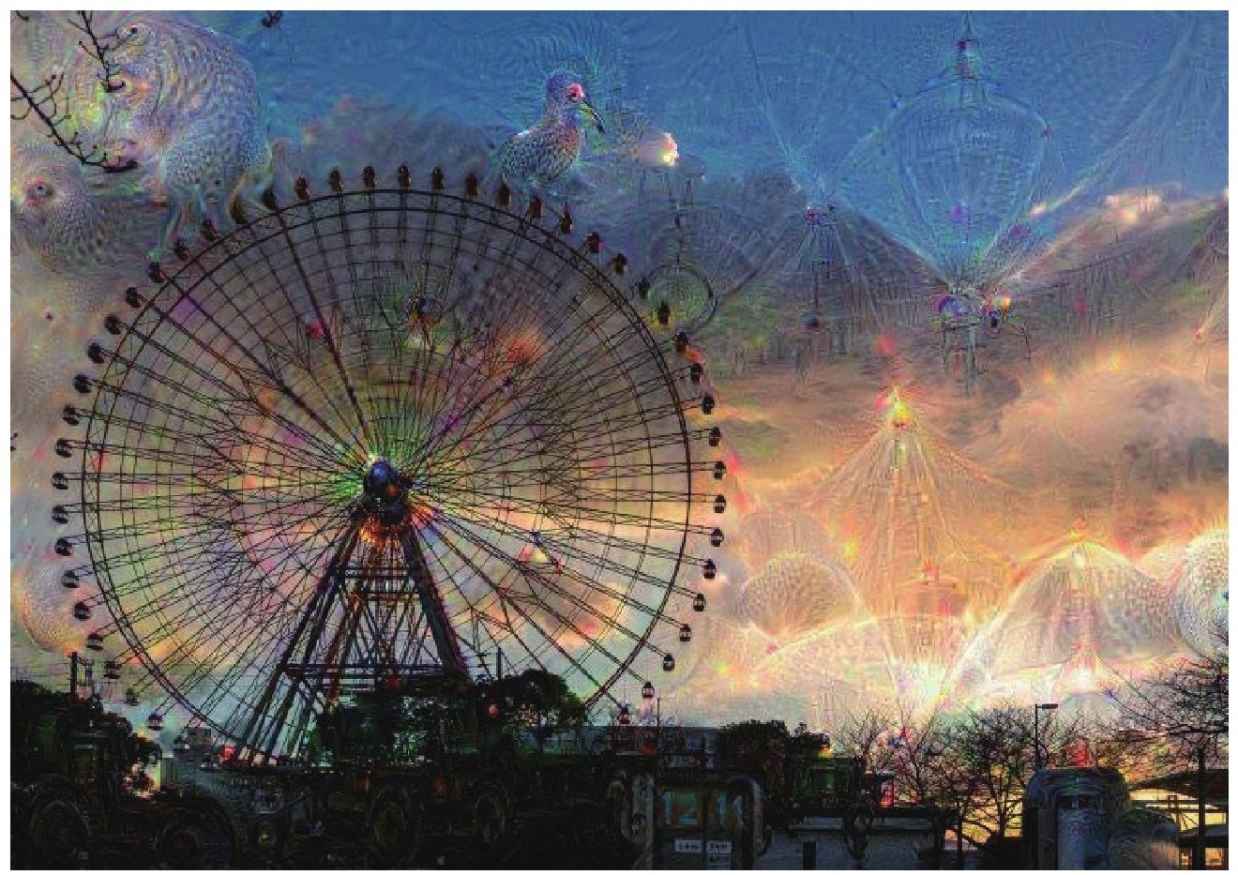

顺便提一句,深度神经网络可以用某种方式,将计算机在理解图像时“看到”的东西与原图叠加展现,并最终生成一幅特点极其鲜明的艺术作品。通常,我们也将这一类作品称为“深度神经网络之梦”。网上有一些可以直接使用的生成工具,比如,有兴趣的读者可以试一试Deep Dream Generator(deepdreamgenerator.com)。牵强一点儿说,这些梦境画面,也许展现的就是人工智能算法独特的审美能力吧。

图35 深度神经网络之梦,由deepdreamgenerator.com生成

情感

皮克斯动画电影《头脑特工队》中,主人公头脑里的五种拟人化的情感分别是乐乐(Joy)、忧忧(Sadness)、怒怒(Anger)、厌厌(Disgust)和怕怕(Fear)。

欢乐、忧伤、愤怒、讨厌、害怕……每个人都因为这些情感的存在,而变得独特和有存在感。我们常说,完全没有情感波澜的人,与山石草木又有什么分别。也就是说,情感是人类之所以为人类的感性基础。那么,人工智能呢?人类这些丰富的情感,计算机也能拥有吗?

图36 《头脑特工队》主人公大脑里的五种拟人化的情感

2016年3月,谷歌Alpha Go与李世石“人机大战”的第四盘,当李世石下出惊世骇俗的第78手后,Alpha Go自乱阵脚,连连下出毫无道理的招法,就像一个本来自以为是的武林高手,一下子被对方点中了要害,急火攻心,竟干脆撒泼耍赖,场面煞是尴尬。那一刻,Alpha Go真的是被某种“情绪化”的东西所控制了吗?