山坳上的北大文研所(第6/6页)

1940年秋,马学良随着史语所转移李庄板栗坳。当时语言组从事少数民族语言研究的仅有李方桂和马学良、张琨师生三人。在李方桂的指导下,马学良继续整理倮区的语言调查,写成论文。他发现了元音松紧的特性,强调了其在倮语及藏缅语系的重要性。1941年6月,语言学教授罗常培在板栗坳考察马学良的学术水准,他写道:

三日上午约马学良君来,评订他所作的《撒尼倮倮语语法》……李先生对我说,他这篇论文在已经出版的关于倮倮语的著作里算是顶好的。这虽然含着奖掖后学的意思,但是我看过论文初稿后,也觉得李先生的话不算是十分阿好或过誉。我一方面佩服马君钻研的辛勤,一方面更感谢李先生指导的得法。自从几个文化团体流亡到西南后,大家对研究藏汉系的语言感觉浓厚的兴趣。但是我们却不想一个人包揽好些种语言,我们只想训练几个年轻的朋友各走一条路,然后汇总去作比较的研究。这几年来,除马君外,还有陈三苏女士治苗语,傅懋勣君治倮倮语和麽些语,张琨君治摆夷语和民家语,那庆兰君治仲家和水户语,葛毅卿君治苗傜语,高华年君治纳苏语和窝尼语,都有相当的成绩。20

论文《撒尼倮倮语语法》几经补充修改,终于完稿。这是语音学20世纪20年代传入我国后,第一部用现代语音学理论,描写实地语料的少数民族语言学著作,通过对撒尼倮倮语的研究,揭示了藏缅语的重大语音和语言特征。1949年后,倮倮改称彝族。1950年,马学良的论文最终以《撒尼彝语研究》为书名,由中国科学院编辑,商务印书馆出版。在原来的序言中,马学良对恩师李方桂充满感激,后来的版本中这几句话被完全删去了,或许是迫于情势。彼时,李方桂已远渡重洋,执教美国夏威夷大学。那时的美帝国主义是中国的头号敌人。

任继愈读北大文研所的导师是汤用彤,副导师是贺麟。他做的论文是《理学探源》。理学盛于宋朝,但源自隋唐,且涉及佛教,需查考《大藏经》。当时昆明没有《大藏经》,只有史语所有一部,于是任继愈随史语所到了李庄。1941年7月4日,罗常培参加了任继愈的毕业答辩,他后来写道:

四日上午,约任君继愈来评订他的《理学探源》。他在论文节要里自述宗旨:“治哲学史首在辨其异同。同者何?心也,理也。异者何?象也,迹也。凡人同具此心则同具此理,语其真际东圣西圣若合符节。万民虽众,即是一人之心;百世虽久,即是当下之理。万象森然不碍其为一本,此即所谓同。理诚一矣,然其表诠之际,其语言文字之习惯, 当前所受之尘境,问题之结症,则各民族不尽同,各人亦异,故西洋印度各有其精彩面貌,则所谓象也,迹也,此其所以异也。”任君在汤锡予、贺自昭两位先生指导下, 两年工夫居然深造自得,穷源竟委地作出这样一篇论文来,足见他很能沉潜努力。论文全稿虽然还没抄完,看过旨要和纲目也约略可以窥见一斑了。我和他谈完话觉得很满意,只对于全文结构上表示几点意见。21

年轻的哲学家任继愈,就在板栗坳的田坎茅屋之间开始了治学生涯。

1946年北大文科研究所迁回北平。同年,傅斯年代理北大校长。三年后的时代大变局中,这批研究生绝大部分留在大陆,少部分如周法高、李孝定、王叔岷等跟随傅斯年去了台湾。1952年,已办了三十三年的北大文科研究所停办。

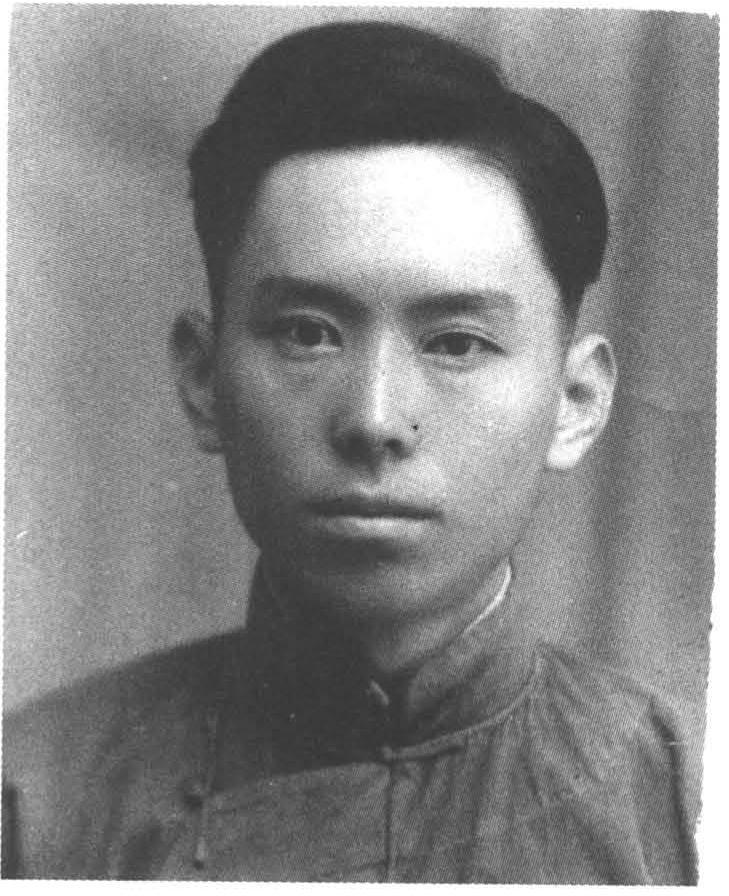

青年学者任继愈。

1978年,当年陈寅恪指导的隋唐史研究生王永兴调回北大任教,他去天津南开大学拜谒昔日的北大文研所副所长郑天挺。回首当年,师生俩感慨人事凋零,欲说还休。最后,郑天挺语重心长地说:“我们培养的二十余名研究生无一废品。你现在培养研究生,不要忘了在昆明时北大文科研究所办学的方向和精神。”囿于当时的情势,郑天挺未提及跟随所长傅斯年在李庄完成学业的那十多位毕业生。也许,他能想到那批人同样不会是废品,甚至还可能是学术精英。只是他已等不到师生重聚,三年后就与世长辞。

而今北京大学文科研究所的人与事已是广陵散绝矣。

(本文照片由台北“中研院”史语所、董敏、李光谟提供。)