山坳上的北大文研所(第3/6页)

卢沟桥战事一开,北大仓皇南迁,图书资料全都陷在沦陷区,南开的校园整个被日军夷为平地,清华的图书只抢运出一部分,后在重庆又遭轰炸。1937年11月,北大、清华、南开三校在长沙办临时大学开学,中外文图书仅有六千册。1938年年初到昆明,西南联大的中外文图书总数也只有四万八千册。傅斯年未雨绸缪,战事未爆发前,史语所就将珍贵的中西文图书杂志昼夜挑选,装为六十箱运赴南昌。至8月间,所有图书完全装妥为321箱,分三批运至长沙。1937年年底,存藏南昌和运至长沙的220箱精品书转运重庆,后又转昆明。“历代亡国,无足轻重,惟南宋之亡,则衣冠文物,亦与之俱亡矣。”(王船山语)在傅斯年看来,抢救图书文物不仅是做学问的需要,也是一次保存历史文化的“衣冠南渡”。郑天挺是比傅斯年低一届的北大国学门研究生,他知道傅斯年的性格,劝解不如激将。再说,他也不会无视那些嗷嗷待哺的雏鹰。

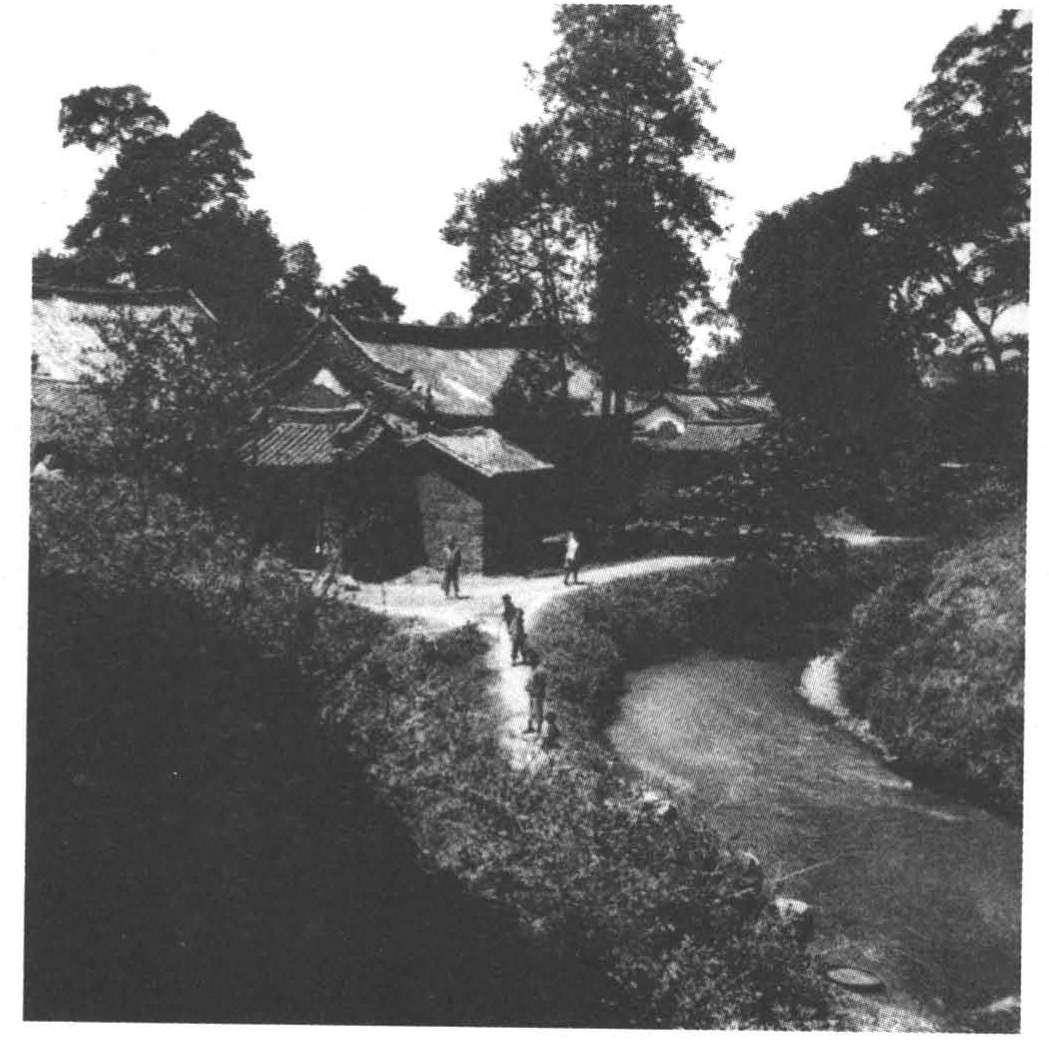

20世纪40年代龙泉镇的响应寺。

于是,史语所迁川,因导师归属不同,刚恢复一年的北大文研所分置昆明和四川两地。首届研究生阴法鲁、王明、汪籛与阎文儒留在昆明,马学良、周法高、刘念和、逯钦立、任继愈、杨志玖等随同史语所前往四川;第二届招收二十名研究生刚发录取通知,魏明经、李埏、程溯洛、王永兴、王玉哲、王达津、殷焕先、董庶、高华年等前往昆明求学,李孝定、王叔岷、王利器、胡庆钧诸生则直接到李庄板栗坳完成学业。

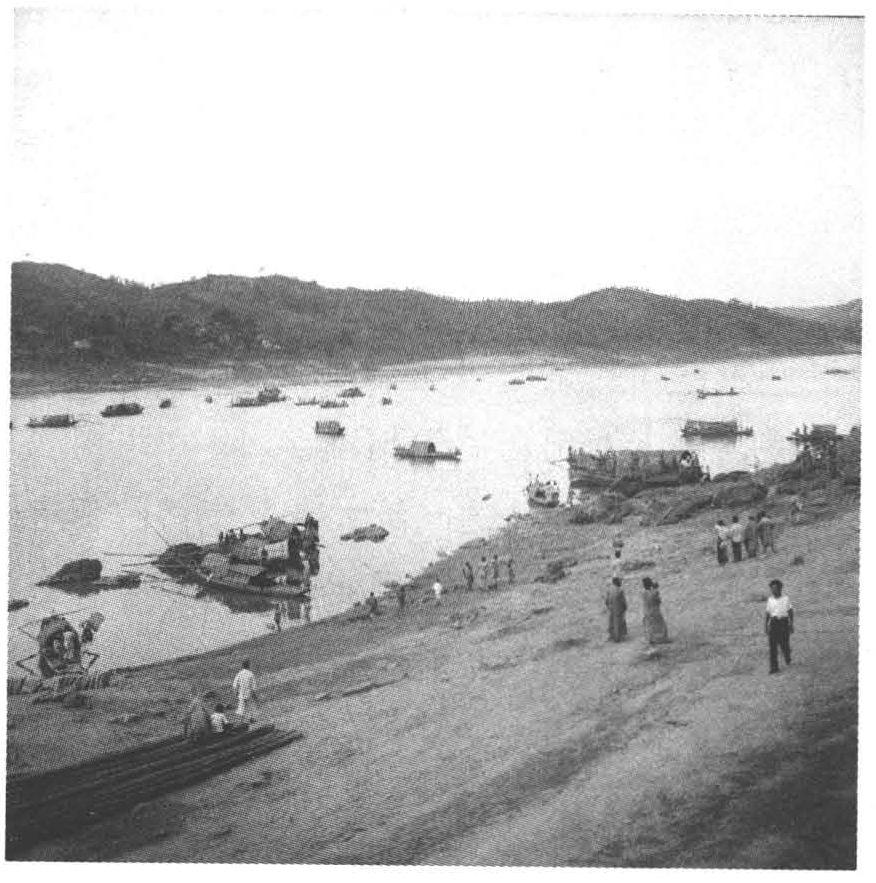

那时陆上交通困难,主要借助河道舟楫之利。李庄,是长江上游重要的水路驿站,上叙府(今宜宾市)下南溪县两地皆二十五公里。李庄也是“湖广填四川”的重要集散地。傅斯年曾感叹:“益惊其一邑中人文之盛,诗人辈出,后先相踵。”1940年年底,小小的李庄镇,除了勉强塞进先期到达的同济大学、中博院和中国营造学社等单位,中研院社会所和史语所都只能安置在乡下。史语所选在距离李庄镇七八里地的板栗坳。当地还有几位老人至今记得,栗峰书院的一户农舍门前曾挂过“北大文科研究所办事处”的牌子。那是一块柏木牌匾,字是毛笔书写的甲骨文,出自董作宾之手。何兹全曾详述史语所的分布情况:

田边上斜对面是傅斯年先生住的桂花院。田边上是图书馆,也有几间研究室。进大门往右手转,三间厢房还住了两家青年研究员,我和胡庆钧各占一头。图书馆面对大门。后面还有院子,单身职工都住在这里。山东省图书馆馆长王献唐也住在这里。柴门口是眷属宿舍,长方形四合院,主房五大间,各有隔扇隔开。中间一间空着,左手间劳榦家住,右手间潘悫家住。左手头上还有一间,逯钦立家住,向跨院开门。右手头上一间,是管财务的萧家住,向院中开门。岑仲勉先生家、黄彰健家、何兹全家、董同龢家、李连春家住对面。芮逸夫家住左手边偏房,劳榦的父亲住在对面。柴门口去牌坊头过道处有个跨房,王叔岷家住。牌坊头是主院,史语所占用前厅,后院厅房和配房仍由主人家住。前厅中间大厅是史语所子弟小学的课堂。左手边是小卖部,卖些油盐酱醋日用品;右手是职工食堂,没有家属的人都在这里吃饭。小卖部的后面有个小跨院,住着董彦堂先生一家。戏楼院,真有个戏楼,可见四川地方乡绅的气派。考古组住在这里。戏楼院外顺小路再往前走,还有一个茶花院。院子不大,院中有两棵茶花,枝叶茂盛,可遮盖大半个院子。傅乐焕、陈槃庵,住在这院子里。7

20世纪40年代李庄镇的长江码头。

板栗坳的绿树丛中,掩隐着一座战时中国最好的文科图书馆,一大批学人如蝶恋花、蜂采蜜,含英咀华,日复一日。邓广铭写道:“我跟傅先生去,除了想求得他指导外,还有一个原因,那就是北大、南开、武汉大学南迁,都没有带图书资料去;后方南迁的,只有史语所带了个图书馆,大家都要利用它的图书资料。有了这个便利条件,我就在那里完成了一系列关于宋史的论文、著作。”8

王利器四川大学中文系毕业,恰逢首届全国大学生会考,他的毕业论文《风俗通义校注》得了满分。其时,北大文研所在重庆招生,王利器接到考试通知时已误了考期。他奔赴重庆找到傅斯年。傅先生对他单独考试。当时敌机来袭,王利器第一场英语考试还没完,就躲避轰炸七次。中午,傅斯年招待王利器吃饭时告诉他:“你明天回江津去,敌机滥炸很危险,不要考了。你早就取了,还准备给你中英庚款奖学金。你去昆明,还是去李庄?随你选择。昆明有教师;李庄中央研究院历史语言研究所在那里,有书。”