第三章 公元前1700~前500年中东的世界主义(第8/9页)

个别先知强烈感受到上帝的权力和意志,受此鼓舞,他们用充满激情的诗歌抨击社会不公,这些诗歌都被记录和保留下来了,先知运动由此改变了方向。在这些爱好文学的先知中,最早的是阿摩司(约公元前750年)。在这个时期,希伯来先知改造了耶和华的宗教,赋予耶和华无边的力量,不再仅仅把他当作入侵迦南地时期的部落战神。与此同时,他们宣称上帝既公正又仁慈,既惩罚作恶者,也随时宽恕及时忏悔的罪人。

耶和华一直是嫉妒成性的神,他要求子民完全忠于自己、拒斥其他神。因此,希伯来先知比较容易把对耶和华的崇拜发展为一种不妥协的一神教。中东没有其他民族能够变成一神教的信徙,而是保留他们的传统信仰,因为他们都继承了多神教。但是在一个遥远的君主和起源于几百英里外的无法预见的事件能深刻影响当地事务的世界里,一神教似乎是唯一能够真正令人满意的解释。在这样的时代,宗教的地方性再也不能适应一般常识和日常经验。传统的崇拜仪式显得虚伪空洞;只有希伯来人能够全面表达对宗教普世主义的普遍需求。因此,他们对民族一神教的定义就成为古代中东文明最伟大和最持久的成就之一。

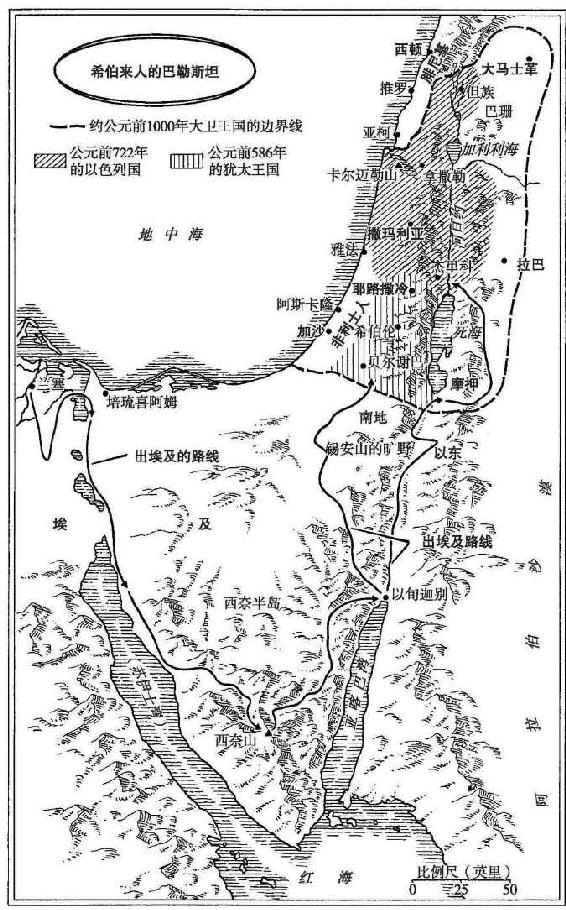

耶和华崇拜所取得的制度化形式也对后来宗教发展具有重大影响。只要希伯来人享有政治独立,以圣殿仪式为中心的耶和华崇拜就会在都城实行。大卫的儿子和继承人所罗门王统治时期(约公元前961~约前922年在位),圣殿崇拜仪式达到顶峰,所罗门在耶路撒冷为耶和华修建了一座雄伟的新圣殿。所罗门死(约公元前922年)后,希伯来人的政治力量削弱了,王国分裂成两部分:北部的以色列定都撒马利亚,而南部较小的犹太国则仍然定都耶路撒冷。正如我们已经看到的,当公元前722年以色列被亚述征服时,它的权贵家族都被驱逐了,公元前587年,巴比伦征服者尼布甲尼撒也把同样的命运强加给犹太王国。

从以色列流亡出来的人丧失了他们的民族认同(10个“失落的部落”),并与中东其他人口融合了。因此,在北部王国,耶和华的宗教只幸存于普通农民中间。这种宗教的信徒后来被称为“撒马利亚人”。继承了更丰富的犹太教传统的犹太人蔑视撒马利亚人,认为他们把真正的宗教与迷信混同起来。

被从犹太王国驱逐出来的人遭受了完全不同的命运。在耶路撒冷被征服(公元前587年)前不久,犹太人力图净化对耶和华的崇拜。在这个改革过程中,宗教文献被编写成《旧约》,内容几乎与今天所知道的一样。因此,当犹太王国的权贵家族被流放于巴比伦、远离耶和华的圣殿时,他们至少拥有《圣经》以供阅读和研究。每周信徒集会时,教师(拉比)以讲解《圣经》取代圣殿仪式,这变成后来我们所说的犹太教的核心仪式。甚至当波斯帝国的居鲁士允许流放者返回耶路撒冷(只有少数人真正返回)后,修复了的圣殿中的仪式也没有取代地方性的每周集会和阅读《圣经》。大多数犹太人不能进入圣殿,因为许多人仍然杂居在遥远地区的其他民族之中。但是他们保留了全部的信仰,通过思索《圣经》中上帝的承诺而增强信念。

因此,宗教与地域分离了。在大多数外部事务中,犹太人能够像周围其他民族一样生活,说各种语言,穿着和举止也五花八门,但他们都保留了对耶和华的忠实信仰。总之,宗教与人类文化的其他方面脱离了。犹太教不再依靠祭司在耶路撒冷圣殿举行仪式,或要求信徒居住在同一个地区并遵守几乎统一的习俗,而是只要在任何可供少数耶和华崇拜者集会、研究和思考《圣经》的地方,犹太教的信仰就能够得到发展。

流放者也使犹太教信仰的感情基调发生了重大变化。先知运动的主要特点之一,就是一直强调未来错误将得到纠正的预言。但是流放巴比伦的经历赋予未来更重要的意义。犹太人被迫扪心自问:为什么上帝允许邪恶横行人间?为什么“他”如此严厉地惩罚他忠实的仆人?这个问题产生了两种理论。有些人,如以斯拉(Ezra)和尼希米(Nehemiah),强调必须更谨慎地遵守《圣经》所揭示的上帝旨意,因为现实的苦难显然是由于上帝对过去的缺点感到不悦。但是其他人,特别是伟大的诗人以赛亚,则发展出另一种思想:上帝正在净化他的子民,考验他们的耐心,检查他们的坚韧,以便在世界走到尽头、所有不公将被最终铲除的大“审判日”,赐福于坚持下来的人。对于那些受到这一美景鼓舞的人来说,现实中所遭受的苦难越大,那么“审判日”似乎就来得越快,小心依照《圣经》记载的上帝启示而行动就更为重要。