第十章 西方的时代:是东风压倒西风,还是西风压倒东风(第10/24页)

电影和小说常常将维多利亚时代展示为一派安逸的景象,那里烛光闪闪、炉火熊熊、温暖人心,人们各司其职。不过,当时人们所经历的可不是这样。马克思、恩格斯认为,19世纪的西方“像一个魔术师,再也不能控制下层社会的力量,虽然它已经动用自己的魔咒来召唤了”。艺术家和知识分子在此狂欢,保守主义者试图阻止这一切的发生。教会表明立场(有的用粗鲁的方式,有的用灵活的方法),反对社会主义、物质主义和科学。拥有土地的贵族捍卫他们在阶级秩序中的特权。反犹主义和奴隶制度又冒了出来,戴上了新的面具。各类冲突变得激烈。实际上,1848年马克思和恩格斯在《共产党宣言》中一同阐述了其观点,因为在那一年,革命几乎席卷了每一个欧洲国家的首都,似乎世界末日就在眼前。

西方社会很快剥离了他们和东方社会极为相似的特征。通常,这种改变在小说中最能体现。你不会在19世纪早期中国的小说中发现性格果断的女主人公形象,而这种形象却充斥着同时期的欧洲小说。最能体现反对妇女受压迫的小说应当是李汝珍的传奇讽刺小说《镜花缘》,书中一名男商人被女性化,甚至被逼至裹小脚的地步。(李汝珍在书中写道,他的脚几乎失去了原本的形状,血肉挤成浆状……脚上只剩下干枯的骨头和干瘪的皮肤,真的缩到了一个很小的尺寸。)在当时的中国小说中,狄更斯笔下向上奋进的形象难以寻觅,塞缪尔·斯迈尔斯笔下白手起家的男性形象毫无踪迹。沈复令人伤感的《浮生六记》虽说浪漫感人,但生活却被严格的等级制度所摧毁,更体现了这一特征。

但是实际上,西方的新特点正是:它越是高速发展,跑步行进在和其他国家完全不同的发展道路上,就越是使得其他国家跟随其路线,紧追其快速前进的步伐。市场不会沉睡,它必须扩张,整合前所未有的活力,否则工业这匹饿极了的猛兽就会死去。西方自由的酸性吞噬了社会内部及一个社会与另一个社会间的障碍,没有哪种社会风俗、传统或皇帝圣旨可以保留令沈复如此压抑的古代秩序。不管是否准备就绪,这就是一个世界。

“复仇”号旗舰:西方对东方的压榨与欺凌

全球化展示了这个时代的秘密——在这个新世界中,说西方仅仅在社会发展方面领先他国是毫无意义的。在几千年的发展历程中,原先的农业核心社会大部分已经独立发展起来了,但是社会的发展稳步地改变着地理格局,将世界核心区域联系在了一起。

早在16世纪,新型船舶就可以让欧洲人征服阿兹特克人和印加人,将新大陆上以前独立的核心区域转变成西方的外围区域。欧洲人在18世纪就开始将南亚的核心区域变成另一个类似的外围区域。到了19世纪,蒸汽船、铁路和电报将西方的触角伸向世界,再一次改变了地理格局。英国是西方最强大的国家,可以将自己的意愿传递到地球上任何一个地方。随着西方人从环境中获取更多的能源,为了合理确定相互间的占有比例,战争爆发的可能性陡升。1800~1900年间,西方能源获取量只增长了2.5倍,但其军事力量却增长了10倍。工业革命将西方在社会发展中的领先地位变成了统治。

令人愤怒的是,东方的强大国家却对此不予理睬,它们把西方的贸易商限制在广州和长崎等几个极小的区域内从事交易。如我在第九章中所提到的,当英国马戛尔尼勋爵于1793年来到北京要求开放市场的时候,乾隆皇帝坚决回绝了他——尽管如此,正如马戛尔尼在日志中回忆的那样,普通中国人“都是做非法买卖的。在我们所停泊的几个中国海港里我发现,没有什么能比看见我们的船经常驶入这些港口更让他们感到惬意的了”。

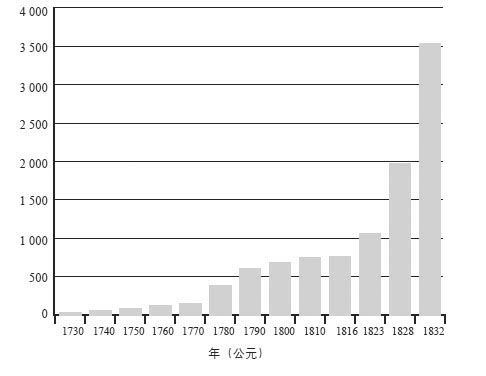

在19世纪30年代,问题越发凸显。300年来,西方商人一直都是乘船来到广州,兑换银元。银元似乎是唯一一件他们拥有同时中国官员也需要的东西了,他们可以用银元来买茶叶和丝绸。18世纪80年代,每年有将近700吨的银元从西方运至广州。但是,英国的东印度公司发现,许多中国人喜欢吸食鸦片——这种种植于印度的神奇毒品。西方商人(尤其是英国人)极大地推动了毒品交易。到1832年,他们运送了将近12吨的鸦片到广州,每年吸鸦片成瘾的人数保持在100万~200万(见图10-3)。购买毒品所需的钱将中国由白银流入国变成白银净支出约400吨的国家。这可是一大堆毒品,一大笔钱啊!