第六章 金戈铁马:东西方帝国与外来入侵者的斗争(第19/21页)

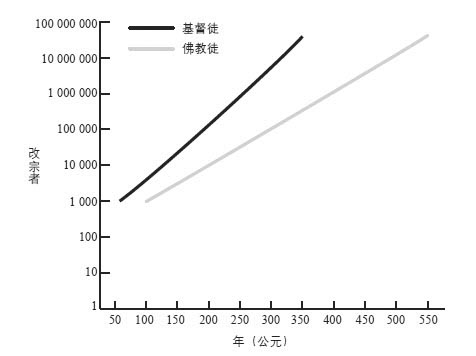

基督教的传播速度甚至超越了佛教。公元32年左右,耶稣去世,他当时只有大约几百名追随者;到了公元391年,当皇帝狄奥多西宣布基督教为唯一合法的宗教时,已经有超过3000万罗马人改信基督教,尽管“改宗”是一个很笼统的词汇。当时尚有一些受过高等教育者对此保持怀疑,他们在接受新的信仰之前,仍试图用强大的逻辑性和严密性深刻探究教义内涵。然而只消一下午时间,基督教、佛教的能言善辩者就能使他们周围数以千计的人心悦诚服。由于相关的所有统计数据都很粗略,因此我们只能逐个进行剖析。我们不知道——可能永远也不会知道——“改宗”的步伐何时何地开始加速,又在何时何地开始减缓,我们唯一知道的是基督教和佛教在起步阶段只有数百名追随者,但最终都拥有了超过3000万信徒,影响范围遍及整个中国和罗马帝国。图6-4清晰地显示出数世纪以来两个宗教的平均增长率:中国佛教徒平均每年增长2.3%,这意味着每30年就翻一番;而基督徒每年增长3.4%,每20年就可以翻一番。

在图6-4中,曲线呈上升趋势。然而在图6-1中,表示社会发展程度的曲线却呈平稳下降态势。这两者到底有没有联系?其实这个问题早在1781年就由爱德华·吉本提出。他说:“毋庸置疑,基督教的传入对罗马帝国的兴衰存亡起到了一定影响作用。”但是吉本认为,基督教的影响程度并非基督徒本身相信的那样。他暗示说,基督教的传播导致罗马帝国的精力不断衰竭:

图6-4 统计人数:基督教和中国佛教的不断发展,假定发展速度恒定。纵坐标为对数,与图3-5和图3-6一致,因此发展的平均速度(基督教为平均每年增长3.4%,佛教为平均每年增长2.3%)导致图中出现直线

教士们卓有成效地宣扬忍耐和自强的学说,积极向上的社会美德遭到了压制,最后一点残余的尚武精神也被埋葬在修道院中。对慈善事业和拜神活动无止境的需求耗费了绝大多数的公有、私有财富,而众多崇尚禁欲和洁身却碌碌无为的男女肆意挥霍着士兵的粮饷。

忍耐和自强同为基督教和佛教的美德。那么,我们能否将吉本的论点进一步延伸,从而得出这样的结论:各种宗教思想——神职者的谋略战胜政治,心灵的启示战胜理智——终结了古典世界,导致数世纪以来社会发展不断下滑,使得东西方差距不断缩小?

对这个问题,我们无法轻易解答,但是我认为答案是否定的。和第一波轴向思想类似,第二波轴向宗教是社会发展变化的结果,而非根源。犹太教、希腊哲学、儒家学说、道教、佛教和耆那教都出现于公元前600~前300年间,当时社会发展水平超越了公元前1200年西方核心崩溃时所达到的水平(大约24分)。实际上,这些教派和学说的相继出现回应了当时先进国家的重组以及世界的觉醒。第二波轴向宗教起到了某种镜像作用:随着第一次东西方交流不断发展,先进国家的统治根基不断动摇,于是人们发现第一波轴向思想有所欠缺,而推崇救赎的宗教适时地填补了空白。

图6-4中的曲线表明,两者的增长率最终实现了平衡。除非这些数据完全不准确,否则基督教和中国佛教在第一次东西方交流之前都只处于边缘地带。然而到了公元250年,当时有大约100万基督徒(大概占罗马人口的1/40),这个人数显然已经到达一个临界点。当时基督教已经开始成为皇帝的燃眉之急,它在最艰难的时刻与国家争夺资金,而且基督教信奉的上帝又否决了罗马帝国皇帝长期用以论证统治合理性的死后上帝说法。公元250年,皇帝德西乌斯展开了大规模的迫害基督徒行动,但他不久之后就被哥特人杀死。公元257年,瓦勒良也着手进行迫害行动,但也为波斯人所杀。

上述事例表明:运用武力威胁人民的行为注定会失败,因为这些人希望追随耶稣痛苦地死去,并将之奉为人生最大的成就。在接下来的50年间,尽管罗马皇帝不断地试图扫清基督教的影响,但是基督教集会数量平均每年增长3.4%,公元310年左右,基督徒人数猛增至1000万人,几乎占罗马帝国人口总数的1/4。显然,基督教已经发展到第二个临界点。公元312年,当罗马皇帝康斯坦丁深陷内战时,他发现了上帝所在。因此他没有动用武力镇压基督教,而是做出了妥协,如同500年前他的祖先对具有同等破坏力的第一波轴向思想做出妥协一样。康斯坦丁将大笔财富送往教会,免除教会赋税,并认可其等级体系。作为回报,教会也认可了康斯坦丁的统治权。