第三章 能量获取:交替上升(第27/32页)

图3.28 公元前200~公元2000年东方和西方的能量获取情况

冰期晚期和后冰期时代的狩猎 – 采集社会(约公元前14000~前9500年)

我对冰期晚期和后冰期时代东方的能量获取水平的估计,很大程度上依赖于估计西方时所依赖的同样的灵长类动物能量学和人类进化研究成果。公元前14000年左右,东亚的智人一定已经能够获取大约4 000千卡的能量,否则他们就会灭绝;而假如他们获取的能量比这多得多,甚至能达到5 000千卡,那么我们就能从考古记录上看出这一点,比如会有更精致的建筑、物质文化,或者昂贵的食物热量。然而事实上,我们看到在将近5 000年的时间里,考古记录基本上没有什么变化。

在西方核心地带,能量获取水平在冰期结束之前就已经在增长了;但在东方,公元前9000年之前的考古遗址,完全没有任何建筑结构遗存。有一些证据表明,大约2.5万年前对动物尸骸的利用增多了。在中国南方的玉蟾岩遗址,也发现了手工制作、烧制温度很低的粗糙陶器——世界上最早的陶器,年代可回溯至大约公元前16000年。到公元前14000年时,中国北方和俄罗斯的远东地区也在制作陶器了。陶器的发明也许意味着人们开始食用需要煮沸的新型食物了,很可能是野生稻(在南方)和野生粟(在北方)。

然而,东方核心地带的情况与西方核心地带不同。在西方核心地带,到公元前11000年时,阿布胡赖拉的黑麦种子已经变得比较饱满了。而在东方核心地带,却几乎没有公元前14000~前9500年间人均获得的食物热量有所增长的较明确的证据。在吊桶环遗址,发现在公元前12000年时,野生稻谷被采集并带回了山洞,正好是在公元前10800~前9600年的新仙女木寒冷期之前,但野生稻谷在这个迷你冰期期间似乎又消失了,直到公元前9600年后才又重新出现。至今还没有发现在新仙女木期前有种植稻谷或其他植物的证据。这几千年当然会有其他变化,但似乎都是循环性的,而且规模极小无法度量。因此我估计公元前14000~前9400年整个时期,能量获取水平都在4 000千卡左右。

从采集者到帝国主义者(公元前9500~前200年)

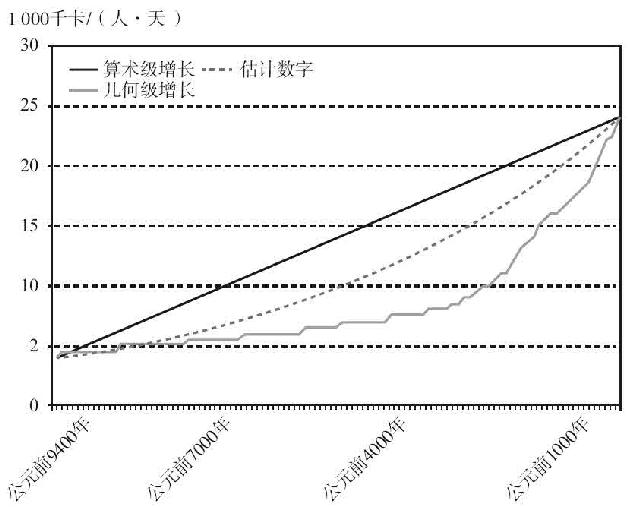

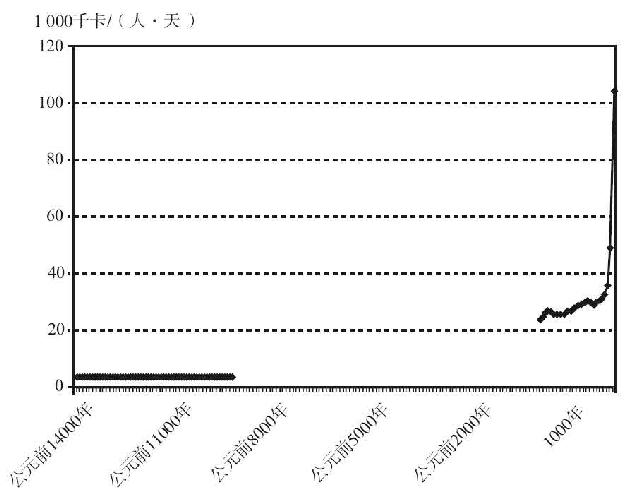

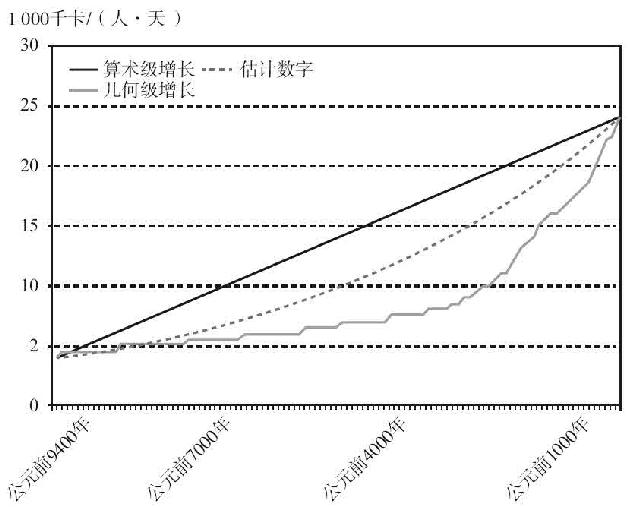

正如图3.29清楚显示的,公元前14000~前9500年冰期后狩猎–采集社会能量获取水平合理有把握的估计数字(每人每天4 000千卡),与下一个估计数字(公元前200年西汉时期的每人每天24 000千卡)之间,还有很大的空白需要填补。我们可以为这9 300年简单地假设一个平稳的增长率,算术的或者是几何的,但实际上,将实地考古资料与文献数据相结合,借助经济人类学方法,再对比公元前200年之后的分数,我们是可以得到更准确的估计数字的(见图3.30)。

我将这一时期划分为3个阶段,先简要概括每个阶段的大致发展情况,再努力对这些变化对能量获取的意义进行定量分析。

图3.29 公元前14000~前9500年和公元前200~公元2000年东方能量获取状况

图3.30 估计公元前9500~前200年东方能量获取水平的3种方法

采集者和农民(公元前9500~前2500年)

在东亚工作的考古学家们经常热衷于将农业起源的时间尽可能地向前推。在中国北方的一些考古遗址,如早至公元前9000年或前8500年的河北南庄头遗址和虎头梁遗址发现的石磨和石辊,有时被视为小米种植的证据。在新近的一篇文章中,张家富等人提出,黄河河谷的龙王辿遗址出土的25 000年前的磨制石器,将中国农业的起源极大地前推至冰川时期。然而,对欧洲冰期磨制石器上的淀粉残渣的分析,证明其时间可回溯至公元前23000年,说明这些工具被用于将野生植物碾磨成糊状,制作前农业时代的粥或面包,中国的情况可能也是如此。新近在东胡林出土的公元前9000年的石磨上残存的淀粉,说明这些工具也是用于碾磨野生植物的,特别是橡子。迟至公元前6000年时,在中国东北的白音长汗出土的石磨器上的淀粉中,橡子依然是主要成分。在渭河河谷,种植农业开始很久以后的很长一段时期内,野生食物也仍然是重要的食品。

东亚驯化植物的直接物证已成为激烈争论的话题。在大约公元前7000年的长江流域的彭头山遗址,制陶的胎泥中发现了稻壳灰屑,这肯定说明稻谷已经得到了驯化种植。自20世纪80年代以来,这已成为中国考古界的老生常谈。最近,蒋乐平和刘莉又提出,在长江三角洲的上山遗址和淮河流域的贾湖遗址发现的稻壳印痕和植物化石,证实了水稻被驯化种植是在公元前7000年左右。