第三章 能量获取:交替上升(第24/32页)

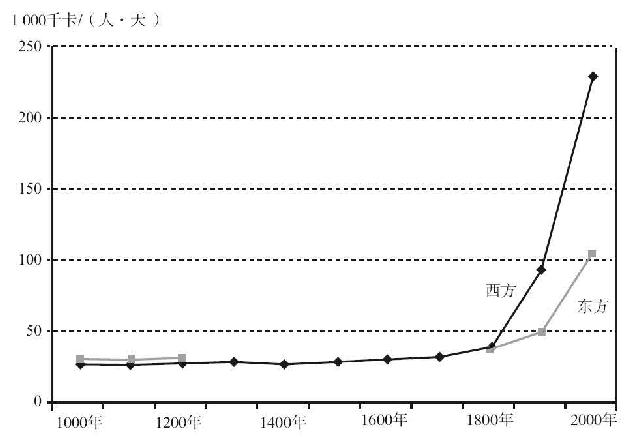

图3.22 宋朝时期(1000~1200年)和现代时期(1800~2000年)东方能量获取情况,及与西方能量获取情况的对比

11~12世纪的能量获取水平(按照前现代时期的标准)无疑很高,但很难赋予其绝对值。铁制品的生产规模和中国的冰蕊污染记录显示,其能量获取水平大概和罗马帝国1 000年前曾达到的水平差不多(每人每天31 000千卡),或者达到了西欧大约公元1700年的水平(每人每天32 000千卡)。然而,中国没有发生任何我们可以称之为工业革命的事件,说明其能量获取不可能接近西欧1800年的水平(每人每天38 000千卡)。我姑且假定宋代的能量获取水平仍稍稍低于罗马,在1100年时达到了每人每天30 000千卡,也许到1200年时稍稍超过了这个数字(见图3.22)。一个稍稍高于罗马水平,或许甚至与欧洲1700年的水平(32 000千卡)相当的数字,似乎同样是说得通的,但更高或者更低的数字——比如说达到了每人每天35 000千卡,或者低至每人每天25 000千卡——似乎就不大可能了。

现代早期的中国(1300~1700年)

20世纪六七十年代,经济史学家们普遍认为,中国在中世纪时期经历了生产力和生活水平的巨大飞跃后,在1400~1800年,农业和工业生产均陷入了停滞状态,然后在19世纪,由于内战、政府管理不善和西方帝国主义国家入侵的影响,实际上倒退了。

这种论点有好几个版本。德怀特·珀金斯在他对1368~1968年的农业产量的先驱性研究中,在卜凯(John Buck)对战争时期的研究的基础上,提出15~19世纪,最先进的农业技术从长江流域推广到中国北方,然后随清朝时期的移民,又推广到陕西,甚至西部更远的地方。据珀金斯的计算,长江三角洲地区水稻的产量到1300年时达到了极高的水平;为每公顷[1]3.5吨,是1800年英国地区产量(每公顷1.7吨)的两倍还要多,尽管按照劳动者人均产量计算,只有1800年英国水平的1/3(每公顷0.3吨比每公顷0.92吨)。中国的生产力与罗马帝国治下的埃及的灌溉小麦种植相比,成绩也极可观,埃及的产量可能大约为每公顷1.67吨和每人0.6吨。珀金斯认为,最先进的农业技术于1400年后在全中国普及,极大地提高了农业总产量,甚至人均产量也因为出现了较好的耕作方式而有所提高,但19世纪最优秀的农民仍不及14世纪最优秀的农民那么高产。

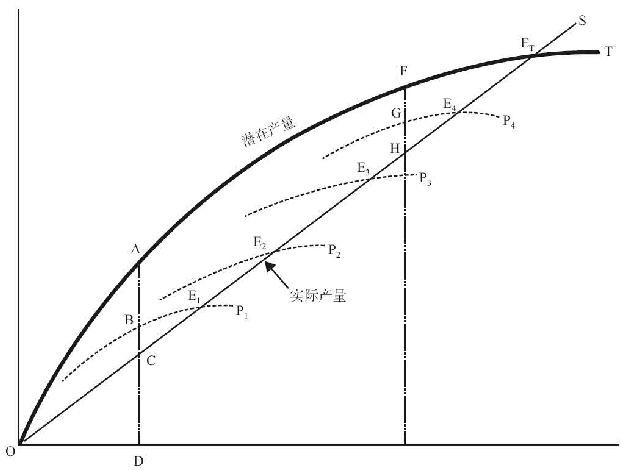

伊懋可提出了一个更宽泛的观点,中国的能量获取水平经过唐宋时期非同凡响的提升后,于14世纪陷入了一个“高水平均衡陷阱”(见图3.23),农业、工业、财政和交通运输业都达到了传统手段所能达到的最高水平。伊懋可说,唯一提高生产力的办法就是转向化石燃料经济,但由于传统技术已经达到了如此完美的巅峰,东方没有诱因让人们进行那种能引发西方工业革命的革新。简而言之,这样的革新实际上会降低产量,因此受到人们排斥。

这两种论点都认为中国经济停滞了大约400年,这与20世纪中叶认为中国是永恒静态的传统西方理论是相符的。在同样的理念下,安格斯·麦迪森提出,1500~1820年,中国的人均GDP稳定地保持在600美元,只有1700年英国水平的一半。正如上面提到的,罗伯特·艾伦认为1738~1900年中国城市非熟练工人的工资相对稳定无变化,而长江三角洲的农业产量在1600~1800年略微下降了。

图3.23 高水平均衡陷阱

资料来源:伊懋可,《中国过去的模式》(Pattern of the Chinese Past)

自20世纪90年代,来自彭慕兰等人的挑战重启了争论。我本人的计算结果是,1200年宋朝的能量获取水平与罗马帝国非常近似(刚刚超过每人每天30 000千卡),而在1800年,能量获取水平只比当时的西方略低一点(每人每天36 000千卡)。这将意味着人均能量获取水平在1200~1700年增长了15%~20%。由于极少有历史学家对他们的早期现代时期生活水平提高的说法进行过量化分析,所以很难说我的数字是更接近于珀金斯/伊懋可/麦迪森/艾伦的观点,还是彭慕兰/王的观点。

然而,如果说1200~1700年的增长是一帆风顺的,似乎也不大可能。对长江三角洲一带新近的研究显示,有些地区这500年来的确很稳定,但总体而言,13世纪、14世纪和17世纪(也许稍好一点)都是饱受创伤的。尤其13世纪和14世纪出现了大规模的人口下降、城市毁灭和贸易崩溃。我不了解对经济具体领域的详细研究情况,但非常粗略地推测,能量获取水平在1200年左右达到巅峰——勉强超过每人每天30 000千卡——之后,可能下降了5%。譬如,1300年为每人每天30 000千卡,1400年为每人每天29 000千卡。这将导致1400~1800年是比传统模式更快的恢复时期。在3个世纪中,人均能量获取水平将提高20%。