第三章 能量获取:交替上升(第23/32页)

我们可以得出结论,1800年东方核心地带的能量获取水平低于西方核心地带,但低得并不多。按照我的计算,当时西方的能量获取水平是大约38 000千卡。在东方核心地带,农业产量很高,也有相当大量的煤用于取暖和做饭,但没有蒸汽动力,关于实际工资的资料也表明总体生活水平低于西北欧。所以,东方标准的能量获取水平在其核心地带(中国北方和沿海地区,再加上日本)大约为每人每天36 000千卡,在不超过西方能量获取水平的前提下,不会过于高于这个水平;在不降至罗马帝国水平的前提下,也不会低得太多,与罗马帝国为伍似乎也是不可能的。

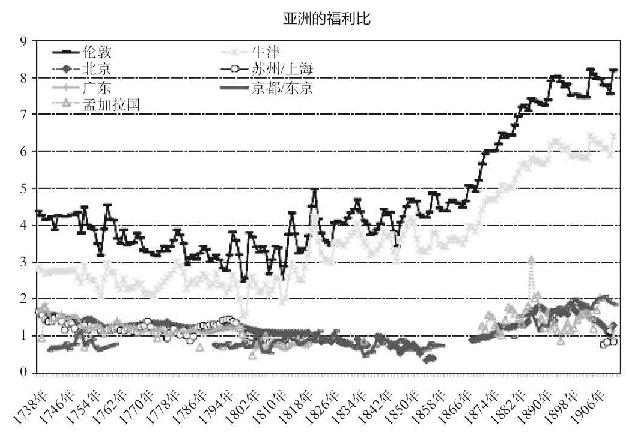

图3.20 公元1738~1918年欧洲和亚洲实际工资

资料来源:艾伦,《工资、价格和生活水平》(Wages, Prices, and Living Standards)

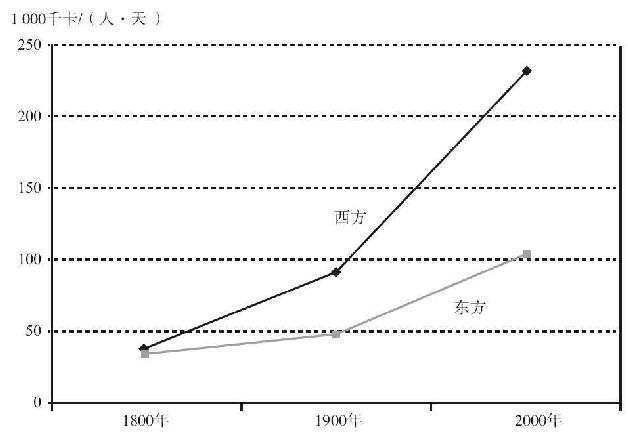

这些数字表明,东方核心地带的能量获取水平进入现代时期的时间(这么看来,大约是在1800年)仅比西方稍晚一点(见图3.21)。与传统/悲观论点相左的是,19世纪东方能量获取水平的确上升了,但增幅比西方要小得多。在19世纪全球力量重新分配中,西方占了先机,是由西方的腾飞,而不是东方的衰落决定的。同样,20世纪东方的全球地位提高,也不是因为西方的衰落,而是因为东方人学会了利用西方人率先利用的化石能量资源。

图3.21 1800~2000年东方和西方的能量获取情况

中国宋朝(960~1279年)

宋朝也许是中国前现代时期能量获取的巅峰时代。人口增长非常迅猛,从10世纪早期的大约5 000万人增至1200年的1.2亿人,但所有的迹象都表明,生活水平和能量获取水平上升得更快。

最清楚的文献证据来自需要大量燃料的冶金业。50年前,经济史学家郝若贝(Robert Hartwell)重新分析了宋朝税单,提出11世纪宋朝的铁产量比历史学家们先前认为的要高出20~40倍。据他计算,1078年时中国的总征税产量为75 000~150 000吨,比850年时增长了12倍。而且,郝若贝指出,1078年中国的铁产量大致比1640年的英格兰和威尔士高出2.5倍,超出1700年整个欧洲的产量的一半,大约与中国1930~1934年每年产量持平。郝若贝对文献的分析不断受到挑战,葛平德(Peter Golas)在《中国科学技术史》(Science and Civilisation)他所负责的那卷中,提出郝若贝的铁产量数字存在整个数量级的偏差。然而后来,唐纳德·瓦格纳(Donald Wagner)在《中国科学技术史》他所撰写的那卷中得出结论,尽管郝若贝对不同文献的解读有缺陷,但他的数字肯定是大致正确的。中国历史学家漆侠独立研究后得出的结论是,宋朝铁制工具在农业生产中的大规模扩张,意味着11世纪时农民家庭对金属的需求一定达到了每年7万吨左右;而国家对铁制钱币和武器的需求还更大。铜的生产同样非同寻常,从997~1070年产量涨了4倍,从2 420吨增长到12 982吨,比1800年时全世界的产量都要高。11世纪和12世纪,中国金属制造业的副产品首次在格陵兰岛和南极洲的冰冠上留下了痕迹,就像1 000年前的罗马的银加工业。

郝若贝不断地将宋朝冶金业的扩张与1540~1640年的英格兰相比较,认为——像英国的例证一样——结果之一是炼铁极大地加快了以化石燃料代替木炭的进程。假如中国的铁器制造商们完全以木炭为燃料,那么1080年时他们就需要烧掉22 000棵成材的大树,远超过开封一带所能够供给的数量。所以取而代之的是,他们学会了用焦炭来炼铁,转而大规模地采煤。到1050年时,开采的煤产量之高,以致家庭做饭和取暖时烧煤比烧木柴都要便宜30%~50%。到1075年时,开封已经有了只出售煤的专门市场,1096年的官方文件也讨论了煤供应问题,甚至根本没有提及木材作为热源的事。对于在蒙古境内曾是大宋帝国边境的地区发现的铁制品和钢制品新近所做的分析,也证实了这一转变,在10~12世纪,冶金业用煤炭取代了木炭。

不幸的是,至今还没有发掘出的船只残骸、动物骨骼等的统计资料,无法与公元前900~公元800年的西方核心地带相比(见图3.5),但是来自文学、艺术及其他文物的质量证据证实了贸易、商业和制造业有巨大的扩张,纺纱机和水车得到了广泛应用。自20世纪80年代以来在广东沿海遭到大肆洗劫的大量宋朝沉船残骸,显示了船体在变大,船上货物越来越丰富。2007年得到完好打捞的“南海一号”沉船证实了这一点。

那时的房屋也变得更结实了,在12世纪的杭州,两层小楼非常普遍,与古老的中国城市形成了鲜明的反差。然而,大多数人也许仍住在只有一两间屋子的木质小房子里。有一些证据表明出售陶器和其他家居用品的大众市场在增长,但对家庭集合艺术品似乎没有任何统计研究。