行者(第2/11页)

就在那一刻,我也真正懂得,诵经、礼佛只是修行的一部分,而我们每天的生活、工作都是一种修行,我们只有行和生活结合起来,修行合一,才能领悟到佛的真谛。

这次转山让我体会到生命的无常,慈悲的力量,坚定的信念。修行,永无止境。

这里,阿里

■樊永梅 I Do基金志愿者

第一次跑到西藏,是2006年北京至拉萨火车刚开通的时候坐火车去的,时间短,只够在拉萨、林芝、日喀则拜拜寺观观湖,伸手可及的天空、灵动如鱼的云朵、清澈绿莹的湖水,足够秒杀眼球,但一趟下来,不免失落:景致虽好,游人也是如织,只能急急“到此一游”。

这趟出行的遗憾在2009年补上。那年8月,作为I Do基金的一员前往阿里开展“西藏行”慈善活动——这真是一趟堪称艰苦但不同寻常的旅行。从拉萨一路西行,人迹渐少而地势越来越高,手机信号时断时续,高反挑战不断升级,住行条件越趋简朴,一切都在表明:阿里,即使在西藏,也是如此特别。

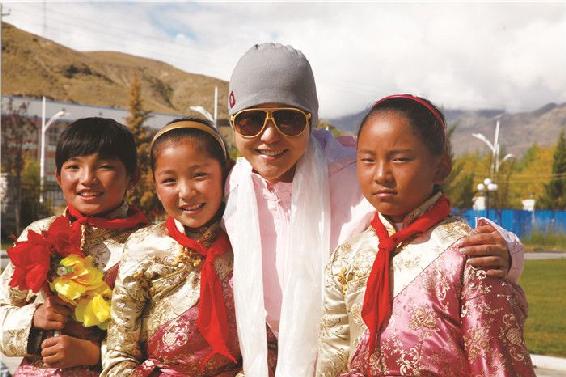

是的,这个叫“阿里”的地方,被称作“世界屋脊上的屋脊”,平均海拔在4500米以上,空气含氧量只有内地的一半多点儿;这里一年有半年是冬季,且“十里不同天”,一天温差有时达到30度;这里交通不便,有的地方不通路,即使现在进出也靠越野车为主。但是,忽然出现的星点般羊群,在山口层层叠叠猎猎作响的风马旗,还有鲜艳明媚的格桑花,笑容灿烂的孩子,都让这个人烟稀少之地充满生机,也让我丝毫没想到过危险——即使被高反击倒,即使在前往措勤时碰到雨雪一路在河床里泞行直到半夜12点……第一次意识到在这里的确是可能出人命的是在前往扎达的路上。

进入扎达,车在土林的山谷夹缝中穿行,两旁是铺天盖地的黄色,古堡、碉楼、宫殿重重叠叠不断涌到眼前,而这些庞大的“建筑群”都是大自然纯粹的鬼斧神工之作。还没从这些从未见过的诡谲景象中回过神来,前车忽然向后退过来。这里的山路极窄且陡峭,车队一直是缓慢行进,此时前车正在拐弯上坡处,忽然没前兆地往下溜,离我们的车不过四五米,而我们的车同样处在拐弯处。那一瞬间,忽然想,不会我们就在这里翻下去挂在这里了吧?!连冲了四五次,前车终于顺利拐了上去。带着仍然过速的心跳,我们继续淹没在不断变幻的土林中。不甘寂寞的云堆在车窗前晃动,风声从山谷中钻出来,天空明暗不定,这里仿佛一个精心设计的迷宫,无边无沿,越入越深。

当古格王朝的遗址扑面而来,这段行程也走到迷宫最深处。10世纪中叶至17世纪初,古格王国雄踞西藏西部,鼎盛期达十万之众,弘扬佛教,抵御外侮,在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。据说,1630年,与古格同宗的西部邻族拉达克人发动了入侵战争,古格王国就此灭亡。据说,真正让古格文明消失不见的不是战争,作为当时各派力量最集中的地方,扎达是朝圣者必会朝拜的地方之一,脆弱的象泉河谷地的生态环境因此难以负重,战乱不过加快了摧毁古格的步伐。

今天的古格故地,只有十几户人家守着这片空荡荡的废墟,而他们也非古格后裔,当日人头攒动的古格人已经不见踪影。当年繁华的都市变成了茫茫荒漠,断壁残垣、坍毁的洞穴、倾圮的佛塔,静静散落在土林荒原中。

多年之后,我想这段旅程、这幅场景仍会在脑海中浮现。我们没有被埋没在无边际的诡谲的土林中,而有幸被一段不认识的历史吞没,细细地看每块石头、小心攀上每个台阶,从窗眼探查每个洞穴,就好像我们曾是这里的一员,又好像未来的某一天我们被某些人查看、猜测。

而当我们再次上路,我们仍将看到,盛开的格桑花,灿烂的孩子,迎风招展的五彩经幡。

世间除了生死再无大事

■郝蕾 演员,浮屠身心灵工作坊创始人

认识厚霖不短的日子了,听他说起转山也有很多次,听他描述转山的过程是享受的。神秘、遥远、信念、超越……这些词语在我的脑海里不停地萦绕,盼望着有一天自己也能去一趟那神秘的冈仁波齐。直到今年,随着转山的愿望越来越强烈,又是藏历大年,马年又是我的本命年,就在6月顺理成章地奔赴了西藏。

我从进藏一直到冈仁波齐脚下的小镇,整个过程都相当地顺利,没有什么高原反应,这种情况下我对自己可以顺利完成转山充满信心。路途中与同行的朋友们多次聊到厚霖,因为他是我朋友里转山次数最多的,我把从厚霖那里听到的经验和精彩的故事分享给大家。我们都是第一次转山,没有任何的心理上的防御措施,尤其想到每次厚霖转山回来都意气风发的神情,我没有任何的担心,更不会认为其实是充满危险的。