第九章 霸权机制的不完全衰落(第9/14页)

美国权力占据压倒优势也是造成欧佩克初期软弱无力的原因。只有当美国与欧佩克之间权力的高度不对称性被削弱或扭转,机制才有可能发生重大改变。否则,无论是美国愚蠢的政策,还是阿以战争都不可能导致1971年2月原油提价以及1973年最后3个月的油价飞涨。[7]有一件事正好从反面证明了这一原因:在1967年“六天战争”之后,沙特也曾试图实行石油禁运,而那时经济合作与发展组织的各成员国则根本不以为然。

可以想象,有人会将石油政治的变化归因于美国军事力量的相对下降。无论如何,这一分析在石油领域比在货币和贸易领域更为适用。当然,60年代末70年代初,美国对中东的干预要比50年代更为困难。阿拉伯民族主义的兴起,中东各国军队的日益成熟,以及苏联政治影响的抬升及其军事投送能力的增强,共同导致形势发生了改变。随后英国从苏伊士运河以东地区撤军,而1965年后美国军事力量及注意力则转向了越南。1971年被约瑟夫·奈视为关键性的转折点,由于英军撤离波斯湾,美国又不愿介入,而只依靠伊朗国王来填补这一地区的权力真空,“最终,伊朗国王的倒台暴露出了美国能源安全政策的真正代价”(Nye, 1981, p.8)。

即使在事后看来,如果美、英保持其在海湾的驻军,也难以确定是否就会改变伊朗革命的进程。总体而论,石油政治中军事力量的影响很模糊,因为很难动用军事力量阻止石油禁运和油价上涨。整个70年代,美国政府始终反对使用武力,断定“以武力治疗会比疾病本身更糟糕”。当然,武力威胁也许能阻止禁运,或遏止油价迅速上升,但若偏执于此则未免有失草率。后果将是两败俱伤的威胁只能是虚张声势,大言欺人。尽管身为美国在中东强大的军事盟国,伊朗却成为原油提价的领袖国家;而受美国政治、军事庇护的沙特也将禁运矛头指向美国、荷兰。由此可见,美国军事实力与世界石油政治之间的因果关系依然模糊不清,令人难以捉摸。

依议题领域而各异的霸权稳定模式在权力资源与石油领域的结局之间建立了直接的、可循的联系。如表9.3A所示,1967年和1973年,美国原油供给状况发生了根本性变化:即自身的石油生产由最初的供大于求,变为约1/4的供给需依靠进口。在欧洲、日本看来,1967年的美国同1956年至1957年间的美国一样,自身便是“问题解决的一部分”;但是到了1973年,却成了“问题的一部分”,它基本的原油基础被严重削弱。如霸权稳定论所预言的,这一变化引发了石油领域内权力关系的剧烈变动。与1956年至1957年间,甚至是1967年相比,在中东石油供给中断、燃料短缺时,美国已无力从自身的储备中为盟国提供援助,石油资源分配的变化,使关系到石油领域结局(如价格与供给)的权力分配发生了决定性的变化。

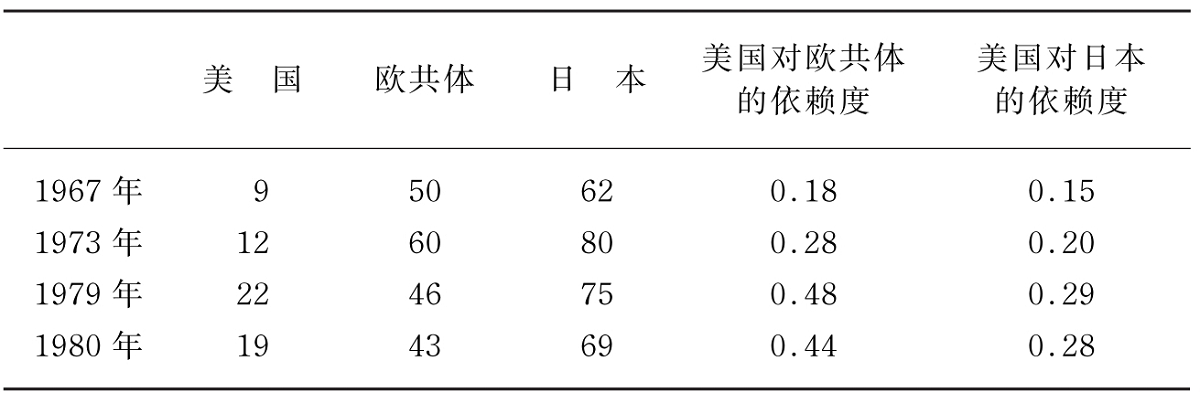

表9.3 四次危机爆发年中的石油资源

A.美国石油平衡

| 美国石油进口量在消费总量中的比重(%) | 美国额外生产能力占消费总量的比重(%) | 美国的地位 | |

| 1967年 | 19 | 25 | +6 |

| 1973年 | 35 | 10 | -25 |

| 1979年 | 48 | * | (c.-40) |

| 1980年 | 43 | * | (c.-40) |

*确切数据无法得到,但接近于零。

资料来源:1967年和1973年数据来自Darmstadter and Landsberg, 1975, pp.30—31;1979年数据来自IEA,1981,p.309;1980年数据来自IEA,1982a, p.376。

B.净石油进口量占总体石油需求的比重(%)

资料来源:1967年和1973年的数据取自Waltz, 1979,附录X, p.221;1979年数据取自IEA, 1981, pp.66, 190, 309; 1980年数据取自IEA,1982a, pp.93, 227, 376。

依此解释,与其说赎罪日战争是一个基本诱因,毋宁说它是一剂催化剂,它使欧佩克中阿拉伯成员国愿意冒更大的风险,成功地在几乎一夜之间使油价飙升3倍,石油卡特尔的各成员国从中获得了信心,认为它们能自行削减产量,而不会被其他产油国所出卖。通过与其他成员国的协同行动,它们将从原油高价中获益良多。表面看来,通过彼此合作,欧佩克所有成员都能既不承担太大风险,而又能从中获益。由此开始了一个自我增强的循环:根本力量的不断增强又强化了利用这一力量谋求优势的动机。但是自1980年后,随着美国本土石油资源的开发,产油国的权力受到了一定的限制。

霸权稳定论无法解释为什么1974年以前没有形成正式的石油机制。因为在四五十年代,如果美国国内政治允许的话,以其超群的实力组织这一机制绰绰有余。但是它有助于解释1973年出现混乱之后,出于何种原因,在国际能源机构中形成了美国领导下的石油消费国之间的新型合作。起初美国对欧洲、日本的控制遍及全球各个领域,欧佩克的兴起限制了美国的控制领域。但是在这个圈子之内,美国仍然独占鳌头,因为它对进口石油的依赖远低于欧洲和日本,从而使其有能力实行领导。