致丽贝卡(第5/71页)

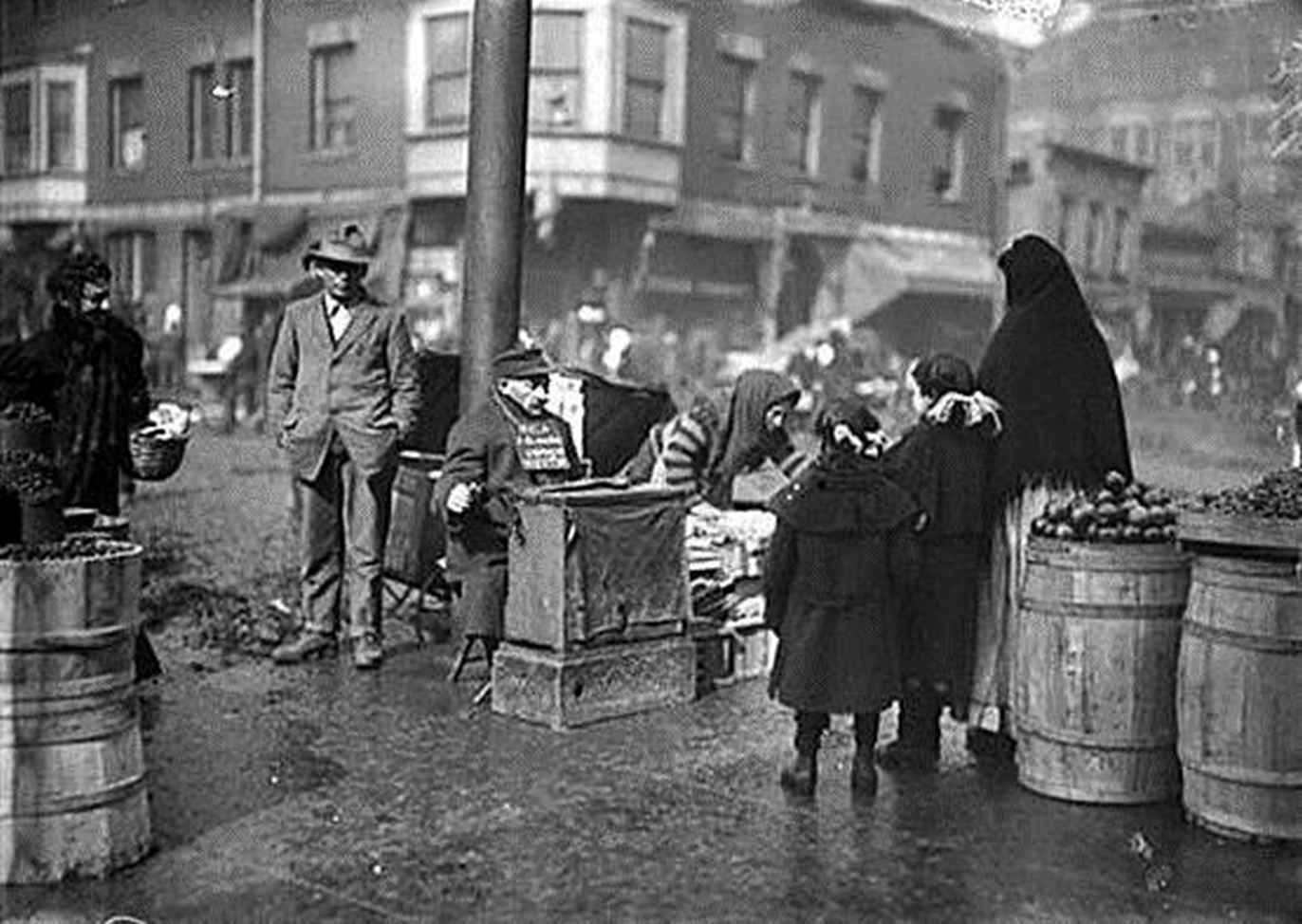

2. 《意大利市场街区的盲人乞讨者》(A Blind Beggar in Italian Market District)刘易斯·海因,1911年

© 乔治·伊斯塔曼纪念馆

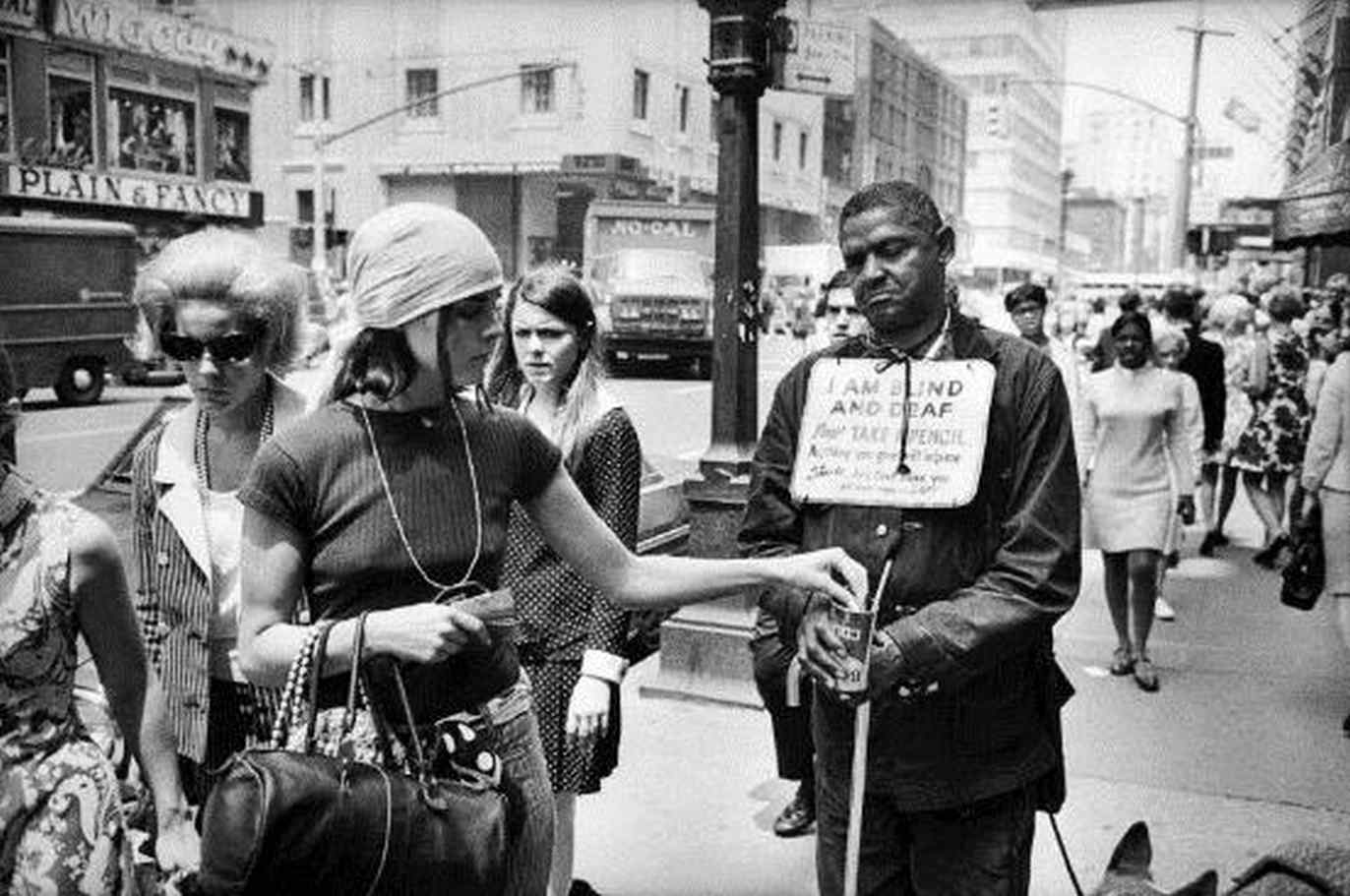

正如人们所料,更为极端的例子是加里·温诺格兰德大约在1968年的纽约拍摄的一位男士的照片[3]。温诺格兰德说他喜欢“在内容几乎压倒形式的领域工作”,总有些照片可能在一幅图像中争夺多重潜在的关注点。人们总是越过照片的画面看向别处,在画框之外寻找其他事件甚至是其他照片的暗示。正如约翰·阿什伯利(John Ashbery)诗中提到的街头音乐家那样,温诺格兰德是那种“漫步街头,包裹在如大衣般的身份下,看啊看”。(下文会提到那件大衣。)

3. 《纽约》(New York),加里·温诺格兰德,大约1968年

© 加里·温诺格兰德遗产管理公司,现藏于旧金山弗伦克尔画廊

摄影师耐心的工作方法在他们画面的宁静中得以体现。温诺格兰德拥有一种独具曼哈顿风格的耐心,能与都市的匆忙兼容。城市的活力迎面遇上他的“1200ASA镜头(4)”,照片被所要描述的事物塞满。某种水平的眩晕占据了主导地位。整张照片是倾斜、偏移、不稳定的,我们的目光无处可放,因为在这些照片中,没有什么处于静止状态,尤其是温诺格兰德自己。只有在严格技术性的意义上来说,他才是摄影师。

在这个例子中,尽管摄影师不断地移动,不停地“看啊看”,却不得不直面其对立面:静止的、看不见的对象。那位男士脖子上挂着的牌子说明他既失明也失聪,所以他同时忍受着世界的双重折磨并遭受着双重的厄运。他还是位黑人,那牌子残酷地挂在脖子上,就好像他已被命运处以私刑。

斯特兰德希望大家清楚那位盲妇并不是一个乞讨者,而是一个做小生意的人。温诺格兰德拍摄的那位盲人好像也在设法进行某种商业交易:他向那些“无论你送什么都将帮我大忙”的人回赠铅笔。那块牌子还告诉我们,他的“狗的名字叫女士”(就是出现在底部边框处的两只三角形的耳朵)。这是典型的温诺格兰德式街景:繁忙热闹,人流涌动,却反衬出(如海因的作品)盲人的过度静止。看上去他好像至少从20世纪30年代开始就站在那儿了。这是如此的惊人,不仅是他的衣服还有他的头发质地,他的一切都表明了他来自不同的时代;一个来自30年代农业安全管理局摄影计划时代或是海因和斯特兰德时代的流浪汉。他看起来好像是从以前的照片中被剪贴至此的人。20世纪60年代后期妇女解放运动风起云涌,显然鼓励了那位女士将硬币丢进盲人杯中之类的行为。温诺格兰德通常会捕捉这种互动时刻,同时也是疏远和分离时刻。她与他保持着一臂的距离。这是众多可能进行的交易中的一个,而这张照片的拍摄碰巧也是其中的一个。

大多数摄影师喜欢穿着多萝西娅·兰格所谓的“隐形披风”,温诺格兰德则是侵入现场的主要代表。他的朋友李·弗里德兰德(Lee Friedlander)深情地回忆道:“他像闯进瓷器店的公牛”,好战的风格使他在搭讪时遭到白眼。在此照片中,一位白人女性的目光不以为然地越过投币女士的肩膀,好像她认为温诺格兰德没有任何付出就拿走铅笔一般,但在某种意义上,她是对的。(5)在远处不很明显的地方,一位黑人女性(我认为她是位女士但也有可能是位男士)不屑地避开与盲眼同胞眼神的直接交流。在看到这卷胶卷里接下来的几个镜头将会很有趣;到那时,她就从这种偶然的背景角色升级为参与温诺格兰德曼哈顿戏剧的中心角色。不过到那时,摄影师也会忽略此瞬间的另一主要部分:照片边框左边的一位年长女士匆忙路过,她的视而不见和冷漠无情都隐藏在传统的盲人标志——太阳镜之下。

温诺格兰德是某类街头摄影师的典范:手持一架小型相机,在城市里走马观花,混在人群中,快速按下快门,即使人们注意到他,也不再有机会做些什么。在读到20世纪60年代中期纽约的摄影评论后,你会觉得这个城市的摄影师们是如此匆忙,甚至产生他们在第五大道一定总是会相互撞见的想法。乔尔·梅罗维茨(Joel Meyerowitz)回忆说他“一直撞见加里·温诺格兰德”;有一次,他和其他两名摄影师发现卡蒂埃·布列松正在亲自拍摄圣帕特里克节游行。