第二单元 家园去来(第3/5页)

那阵子,我对一架早年在北京友谊商店买的、有点像塑料玩具的120相机情有独钟,因为它虽然价格低廉,操作起来却特别顺手,唯一的缺点就是四端会产生暗角,逆光时还有吃光现象。然而,要表现苍凉或惆怅感时,这项缺点就恰好成了优点。这张照片若是用精工制作的120相机捕捉,效果一定清晰透亮,而这部苏俄制的120却能将画面蒙上一层淡淡的灰色调。

为了写这篇文章,我把相机又找出来,才发现它是目前全球知名,让快要绝迹的传统底片成为时尚的LOMO。早年没人想要的相机,如今竟成为年轻一代耍酷的配饰。世事难料啊!

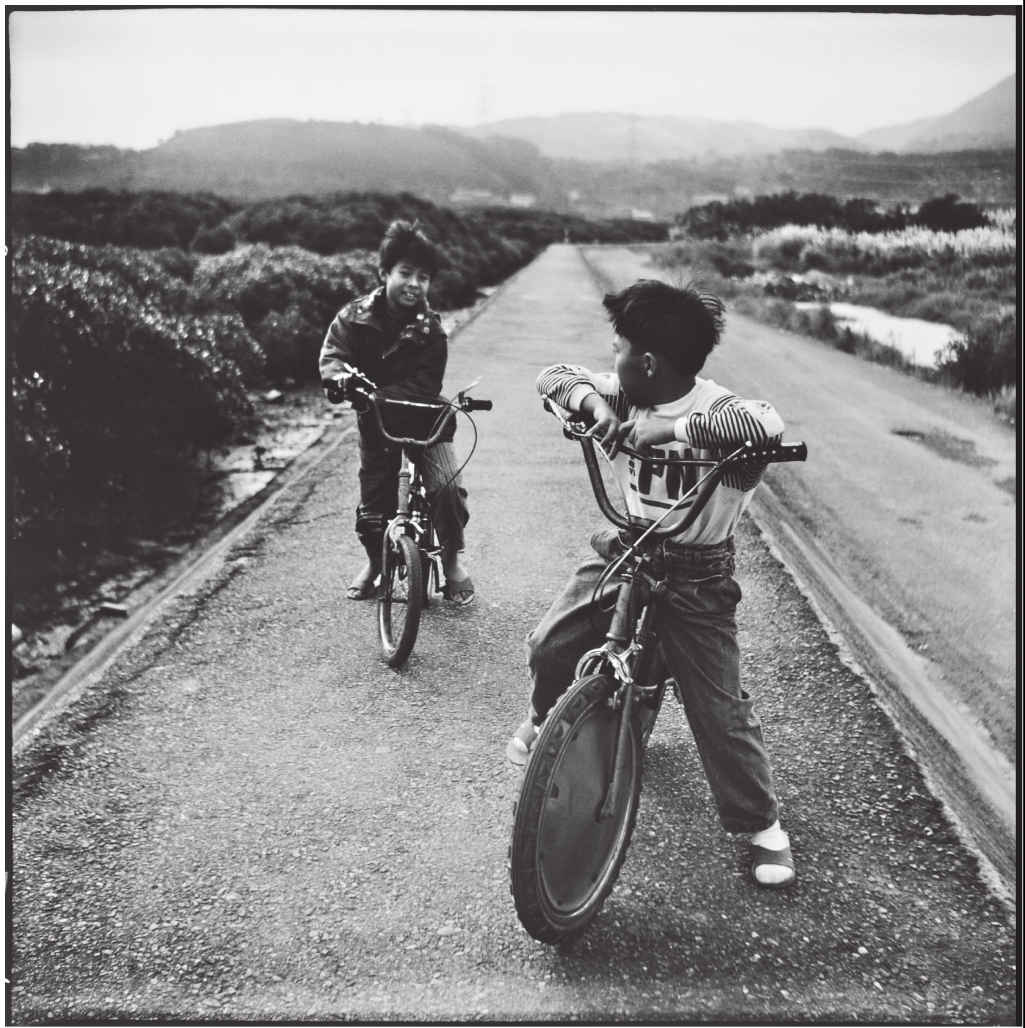

追风的小孩

两个小人影快速移动,从堤防的另一头朝我冲过来;两个小孩把堤防当成了赛车道。胜负分明,差距愈来愈大,先到终点的孩子悠哉悠哉地靠在脚踏车龙头上,得意地望着后来的同伴。

一看就知道,这孩子不是赢在技术、体力上,而是因为他的车轮比同伴大上一倍,踩一下就等于人家的两下。但好玩最重要,小孩哪会计较这些!

这样的场景,现在已经不可能看到了。关渡堤防这一带已被规划为国家自然公园,还是红树林生态保护区。堤防上不但修了护栏、铺了木板栈道,还加盖了水鸟观望台。孩子们再也不能来此撒野,大人在这儿也找不到清闲了。简单来说,它已成了著名观光景点,具备一切游览胜地给人的不舒坦感觉。

人跟环境的关系,最可爱的部分就是那份归属感,感觉自己是这个大环境的一分子,而大环境也有一个小角落是专门属于自己的。你能体会到它细微的变化,听到它在不同季节、不同天候的呼吸。而它也会倾听你的心声,无论高兴、惆怅或埋怨,都能得到它的随喜、理解与包容。

小孩当然不会有多愁善感之类的情绪需要排解,但在这里却能感觉到风往脸上刮、往衣领里灌的痛快。骑脚踏车就如御风般自由,翻滚的不只是车轮,连心也飞驰了!

他们两个一点也不知道我在干吗,只当我捧在腰际间、低头把玩的塑胶120相机是玩具。或许,在小男孩的眼中,我也是来追风的!

台北关渡,1994

台北关渡,1994

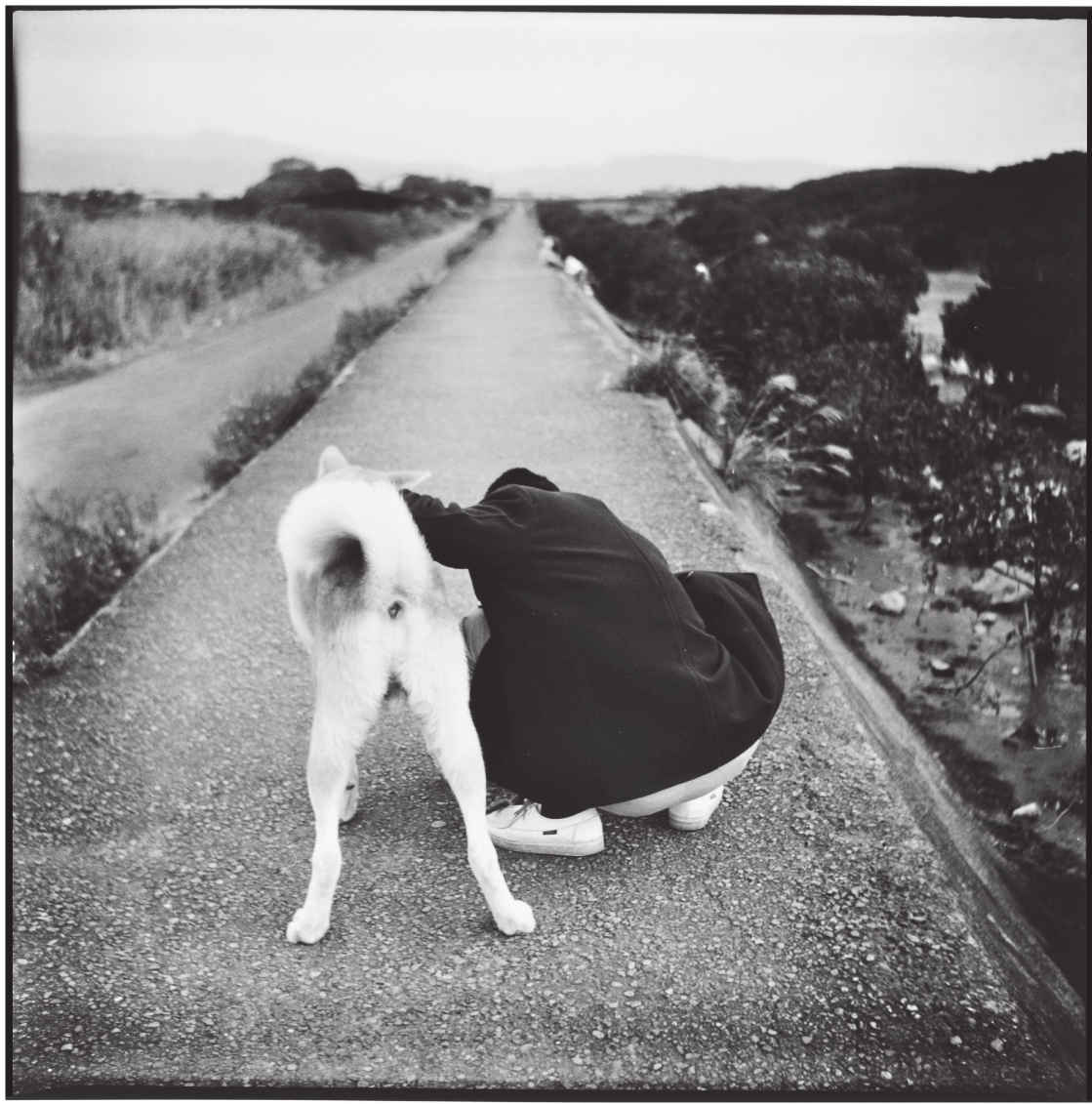

男子与狗

堤防将关渡平原及淡水河一隔为二。一边是看不尽的芦苇与田畴,顺着广阔的平原开展;一边是水波不兴的淡水河,潺潺流向出海口。一片片红树林随着潮涨潮落各有不同景致,退潮时像树林,涨潮时像浮萍。最好看的时候就是秋天,割了穗的稻秆躺在田里,芦苇也黄了,跟另一边终年常绿的红树林水笔仔呈现出完全不同的色调,仿佛两个世界,划分它们的就是这道堤防。

那些年,除了假日,这里很少有人来。周五上课拐过来,要不就是一个人影也没有,只能跟风声、潮汐声和光线打交道;要不就是撞见平时想也想不到的怪画面。

那天见到一位带着狗儿的男子,与狗之间的关系不像主人与宠物,倒像是一对伴侣或知己。只见男子的视线几乎没有离开过这只狗,动不动就低下身来,动动它的腿,摸摸它的下巴,打开狗嘴朝里看。似乎这只狗刚刚大病初愈,正在复原当中。这样又爱又护的悉心照料,在人与人之间都少见,狗儿在男子心目中所占的分量,是没养过狗的我无法体会的。我忍不住猜想,有一天他生病,是不是也能幸运地被人这样细心体贴地照抚。

这架LOMO相机快门声音很小,在风中连我自己都听不清楚,何况是男子与狗。他俩不知道我的存在,我也永远不会知道他们的故事。当男子站起来继续朝前走时,一切又显得平淡无奇了,整个场景不过就是寻常的遛狗。

梦境的窗口

学校搬到关渡之后,每学期我都会带学生来堤防这儿一两回,让他们外拍。这位身穿毛衣、长发被风吹乱的女同学,如今也是台北艺术大学美术系的老师了。跟她同届的那班学生有好几位出国深造,却只有她一个人学成后回到台湾,在母校任教。没人知道这张照片是她,就连她自己可能也不知道,因为这个角度实在是太怪了,让再熟悉不过的事物都变得陌生起来。

依稀记得,那天大家盘腿而坐,也有学生坐在堤防边,双腿垂下,轻松地听我以聊天的方式上课。学生们彼此互拍,或是把老师也当成了模特儿。我所讲的内容是,拍照不只是记录眼睛所见,也可以用不同的视角,将现实转化为超现实。比如说,我们一般观察事物都是在一个特定的距离下平视对象,但很近地看、很远地看,或是由高往下、从低往上看,就会发现一个新的世界。现实世界充满了平时看不见的窗口,如果找到了这些窗口,就会看到梦境。