第二单元 家园去来(第2/5页)

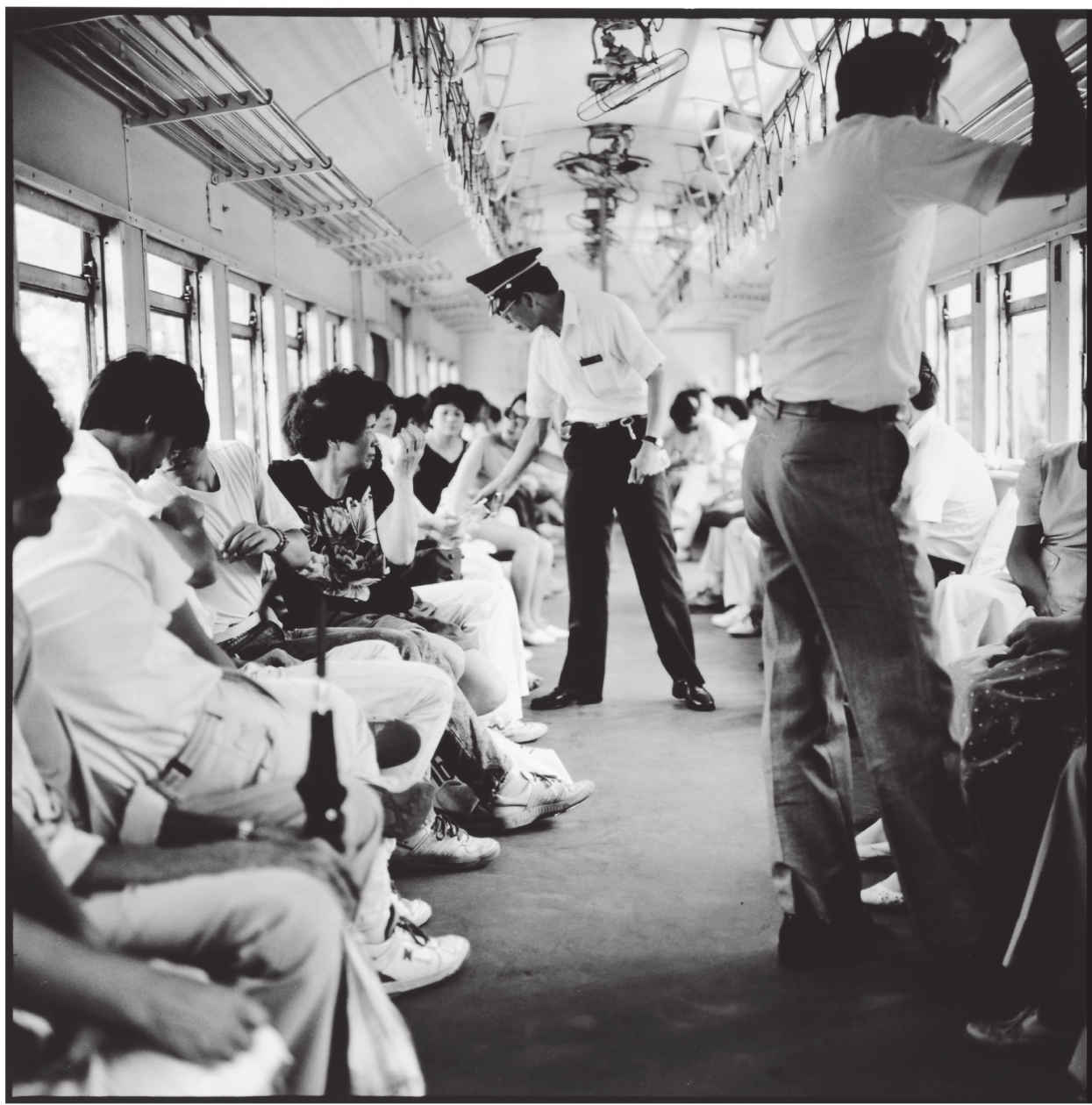

出了双连,隔座一位六七十岁的老先生对窗外风景兴趣不大,却从手提塑料袋中取出一叠相片翻阅。画面上的景色十分抢眼,一瞥就能认出是桂林山水、长城、天安门……啊,是位刚从大陆探亲回来的老兵吧?神州之旅,是否慰藉了您四十年来的思乡之苦?那边是魂牵梦萦的故土,这边是安身立命的依托,两边都是家。家园去来,不知何处更贴心窝?

台北淡水列车,1988

台北淡水列车,1988

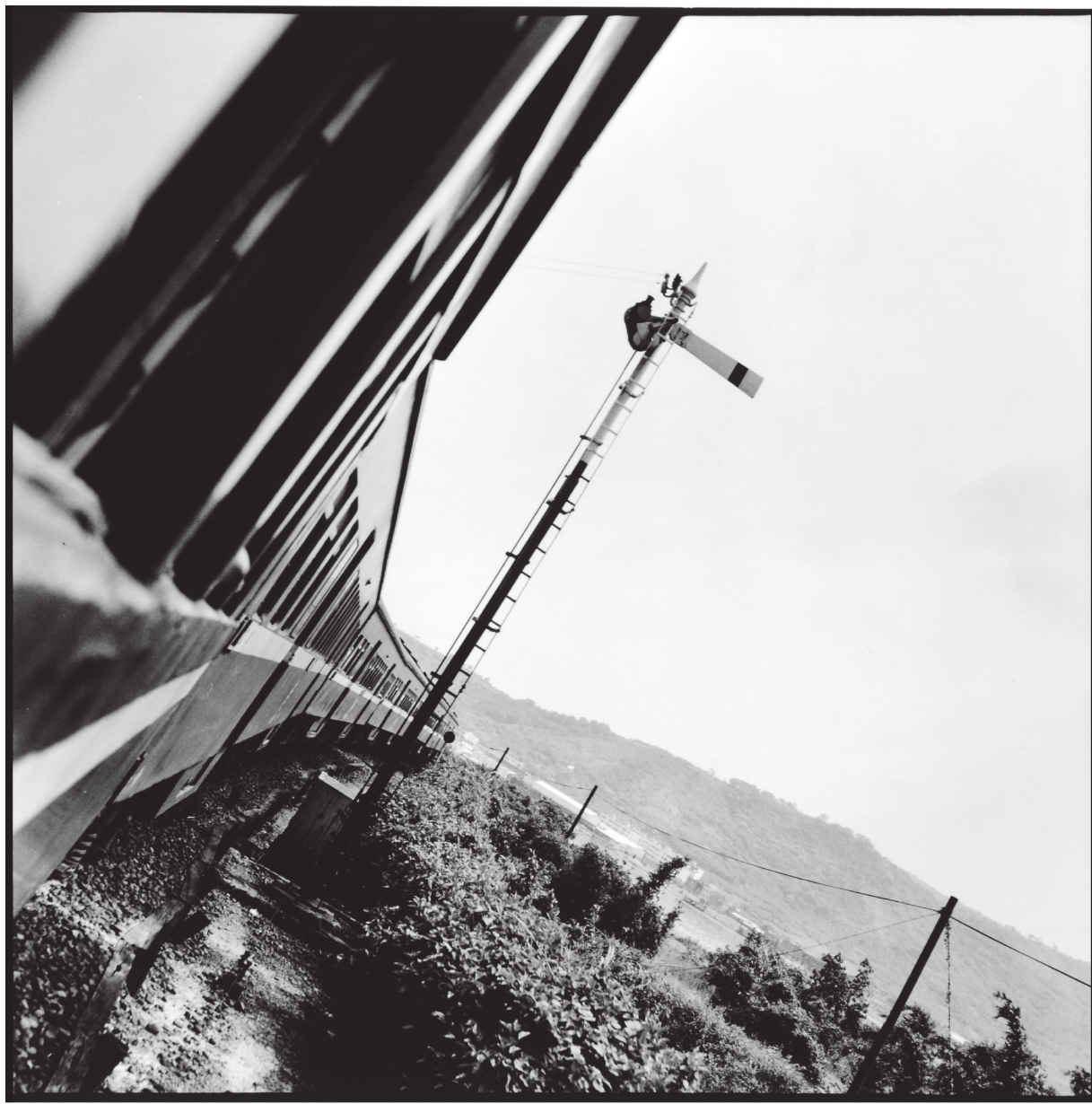

淡水线怀念之旅

收回思绪,望向窗外,北投、圆山、士林、石牌、忠义等站竟已不知不觉被掠在后方。我从车头走到车尾,六七节车厢里,原先猛拍照的旅客渐渐安静下来,还有人开始打盹,沿途景色似乎已无关紧要,只等下车在票根上盖纪念章了。

一出关渡月台,火车立刻没入山洞,随即又从短暂的黑暗里脱身。淡水河从左方开阔地伸展,横跨其上的拱形关渡铁桥,是北淡列车沿途风光的鲜明地标。竹围站一过就是终点了,我端拿相机,调弄光圈、速度的手法,一时之间变得笨拙无比。从正方形观景窗所看到的一切,就像梦境般不真实。此时此景再也不能重现,我却无法按下澎湃的情绪,把行驶中的列车好好看个清楚。

来自全省各地的乘客,在车厢里晃了四十五分钟之后鱼贯下车,纷纷走向补票口,请售票员打上年月日的证明戳记,好把票根留下来做纪念。一旁还有纪念印章供乘客自行打印:“淡水线怀念之旅,自民国前十一年至‘民国’七十七年止。”除了这排字,印章还刻有此列车打关渡大桥旁驶过的风景图案。

我在随身携带的地址簿上打上印章,红色戳记正式宣告了淡水列车退出历史舞台。才出月台,我又买票进站,原车坐回台北。来时吊在车首的载货车厢此时成了车尾,是全车唯一没有座位的空间。唧唧吭吭,我一个人站在空荡荡的车尾望着飞逝而退的车轨,仿佛望着一个时代渐行渐远……

有一个礼拜五

我在台北艺术大学已教了二十五年摄影。创校之初,学校借用芦洲一处空置的中学校区,每回上课,光是开车就要一个半小时以上。为了打发时间,我在车上准备的卡带都是节奏比较轻快的,边开车边在方向盘上打拍子,心想,若是哪天去学校不再觉得是享受,就应该不教了。无法享受与学生共处的时光,如何传道、授业、解惑?

我的课固定排在礼拜五,因此就有了这么一组特殊的作品。尽管不记得每张照片的拍摄日期,但肯定都是礼拜五,因为我不是在上课途中,就是带学生去外景作业。奇妙的是,这些照片就是跟我平时拍的不同,心情显得最随意、自在、放松。精神用在观察学生拍照上,不在意自己有没有收获,结果也累积了一些作品。

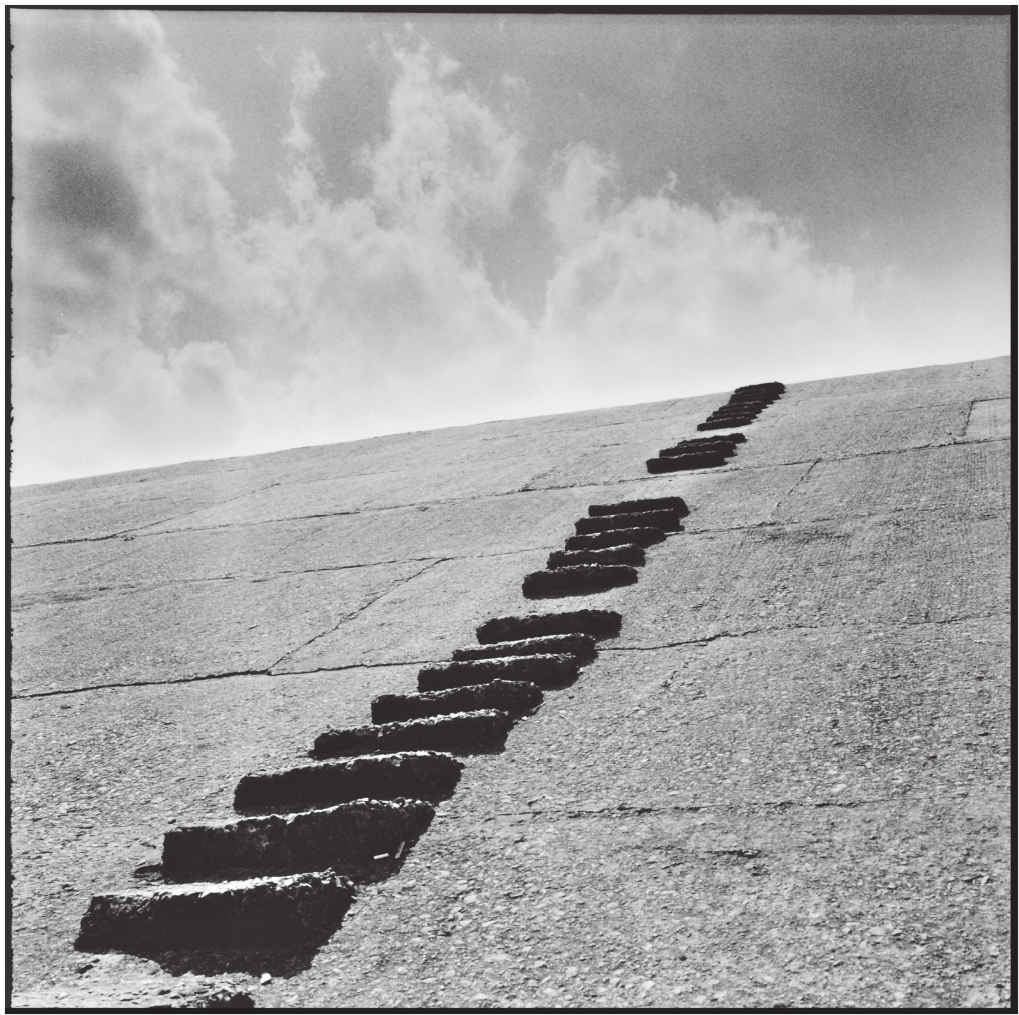

这是芦洲河堤旁的一景。有十几二十年间,芦洲是大台北地价最低的区域之一,每逢豪雨加上涨潮,到处便会淹得一塌糊涂,师生们有时还得脱鞋涉水才能进入教室。日子克难,却也是学生最用功、师生感情最好的时期。

河堤筑得又高又宽,旁边道路却十分狭窄,因此我很少在这里停车拍照。然而,那天的阳光、云彩加上这道奇怪的石阶,就像磁铁一样把我吸过去。

有时,拍照并非摄影者的主观意识,想怎么拍就怎么拍,而是景物要你怎么拍,你就只能这么拍!这张照片的风格就跟我平时不一样,现在重看,磁力依旧透纸而出,仿佛只要拾级而上,登往的就不是堤防,而是天堂。

台北芦洲,1994

台北关渡,1994

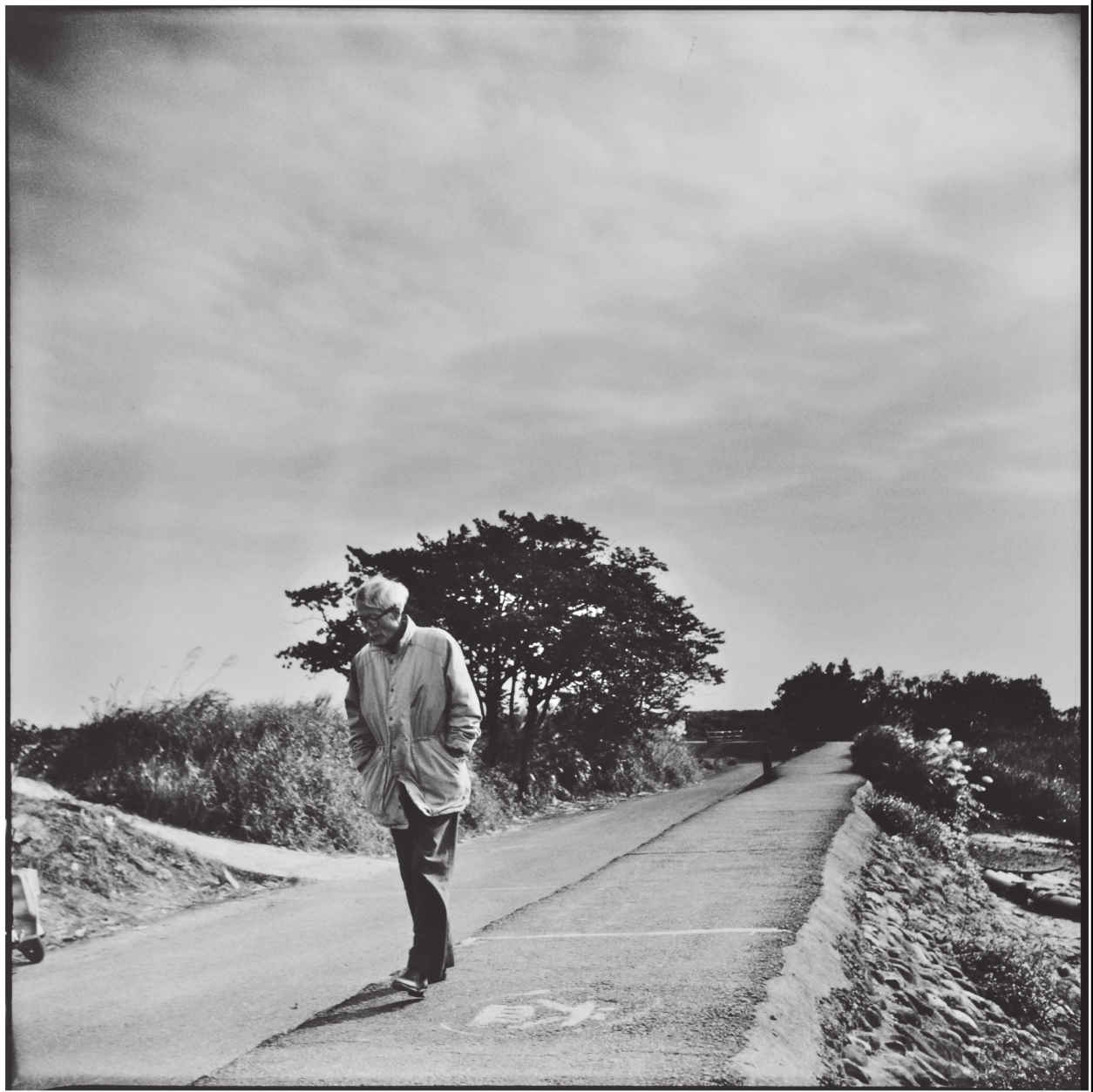

秋风中的行者

学校搬到一座小山丘上,校园美轮美奂,可以俯瞰关渡平原与台北盆地。前者是大都会保留的最后一块农业区,一亩亩水稻在春耕秋收时各有不同美景;后者高楼林立,华灯初上时闪亮耀眼,又是另一番韵味。

我却较少待在校园,宁愿到人烟稀少的地方流连,让心境与自然交流。关渡河堤矮矮的,快跑两步就能冲上去,在上面让太阳晒着、海风吹着,真是舒服极了。有时干脆带学生来,在堤上就地一坐,露天上课。

那天我在老街附近简单用过中饭便来散步,时值秋天,靠近海口的关渡一向风大,虽出着大太阳,寒意却不轻。远远有位穿着厚外套的白发绅士走来,风一吹,顶风而行的他就把头低下来,萧瑟之感倍增。我的位置背风、顺光,将他看得十分清楚,他却是背光、逆风、低着头,丝毫未察觉我的存在。