第五章 从堤坝里喷涌而出的怪兽(第3/12页)

拼刺毕竟是日军的强项,一旦他们站稳阵脚,外蒙军并不是对手,经过两个小时的苦战,骑十五团很快伤亡殆尽。

可是两个小时也不是白折腾的,利用这段时间,骑六师主力奉命赶到,迅速拉起第二道防线,在暂时挡住日军攻势的同时,也为朱可夫用兵筹策创造了更为充裕的空间。

朱可夫早已设计出了一套组合拳,但他必须得到一个人的同意。

苏军早期实行的是单一首长制,即部队的所有权力和责任都集中在军事主官一人手中,但在肃反进入极盛时期后,苏联以双重指挥制度代替了单一首长制。双重指挥制度也叫“政委最终决定制度”,按照这一制度的规定,部队长的所有战术计划和决定,都得提交同级政委同意,军事主官的一切指令和作战命令,都必须两人共同签字才行。

朱可夫的境遇不错,或许因为是“钦命”的原因,他与军政委尼基舍夫的关系处得不错,尼基舍夫对朱可夫的整套方案完全同意。

朱可夫决定将位于东岸的装甲兵团抽回,集中主力消灭西岸之敌,在此之前,他采用的手段是轰炸浮桥。

正从浮桥上通过的是河西兵团的二线部队,松本及其卫生队也在其中。在苏军炮兵阵地发威后,浮桥周围被炸到水柱冲天,烟雾加上水雾,灰蒙蒙的什么也看不见。

落到浮桥上的炮弹直接制造出炸穿炸塌的效果,这时候就需要工兵冒死下水修补。刚刚修好,轰炸机又来进行俯冲投弹,把在河边等待渡河的士兵吓得一愣一愣的。

为了对付轰炸机,日军在岸边架起了高射机关炮,这才减少了轰炸机的威胁,使得二线部队得以陆续过河。

苏军的这次轰炸虽然未能把日军二线部队拦在东岸,但已成功地使河西兵团前后脱节,一线和二线部队的间隔达到了六公里左右。

与此同时,苏军装甲兵团奉命加快向西岸移动。

1939年7月2日下午3点,小松原向战车团长安冈正臣传达了一个重要情报:河东苏军正陆陆续续地向河西撤退。

安冈负责指挥河东攻击兵团,该兵团除战车团外,还包括第二十三师团所属的山县联队以及一个野炮兵大队。按照计划,河东兵团应在7月3日拂晓发起正面攻击,但小松原建议安冈,可以派山县联队提前追击,否则将失去战机。

安冈与小松原在陆军大学时是同班同学。他听后怀疑苏军不会这么快就撤往河西,以为一定是老同学求功心切,犯了急躁病,因此起初没敢轻举妄动。

过了一会儿,一架日军侦察机飞临诺蒙坎上空,给安冈投下了一个通信筒,这份通信件终于让安冈坐不住了。

通信件上写着:“已发现苏蒙军向河西撤退。”

侦察飞机在上空观察得明明白白,绝不会随便忽悠,看来苏蒙军撤退这件事千真万确。

安冈立即下定决心,当天晚上就展开夜袭,以配合河西兵团的军事行动。

下午7点40分,又一架侦察机投下通信筒。打开一看,内容是:“东岸的苏蒙军正在向西岸撤退,应从速追击。”

安冈掐指一算,距离发现苏军西撤,已经四个多小时过去了,苏军得撤过去多少部队?

夏天的呼伦贝尔草原昼长夜短,时近黄昏,天色仍未有昏暗的迹象,照这个趋势来看,要是再不进攻,东岸的苏军就可能要跑得一个不剩了。

安冈按捺不住,下令不等夜袭,就“昼袭”好了。

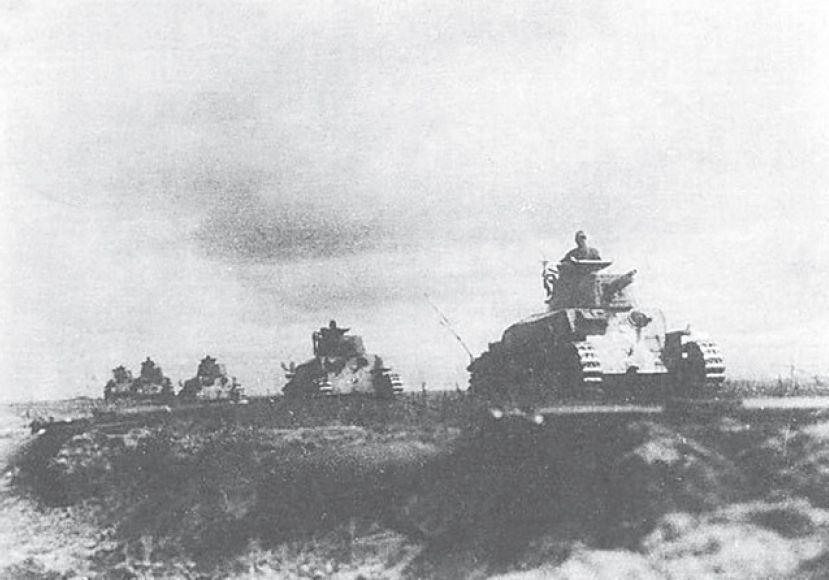

在野炮大队实施三十分钟的压制性炮击后,第三战车联队率先从北面进发,坦克和重型装甲车纷纷冲出掩体,向苏军阵地攻去。

朱可夫将装甲兵团调回西岸,仅在东岸留置包括两个团的第三十六摩托化步兵师(摩步师)。因兵力缩小,摩步师在象征性抵挡一阵后,便主动放弃了两道前沿警戒阵地。

联队长吉丸清武大佐一看,那个乐:我已经很努力地约束我的魅力了,没想到老毛子还是这么不经揍,冲啊!

吉丸命令各坦克中队放下包袱,开足马力,全速前进。

日军实行的是步车协同战术,战车联队后面跟着山县联队和工兵联队呢,坦克这么一发飙不要紧,可两条腿的步兵如何跟得上。

第三战车联队狂飙突进,看来是根本就不打算让步兵们跟上来的节奏。

山县急忙派人跑上去与吉丸联系。坦克车封得严严实实,步兵也不知道怎么沟通,只好举起枪托猛敲装甲车的外壳。吉丸打开舱盖,问明事由,很不耐烦地回了一句:“你们能走多快就走多快吧。”

说完之后,他把舱盖啪地一关,坦克一溜烟开走了。

没有坦克时,山县盼坦克,有了这耍大牌的铁壳子车后,惹来的却是一肚子闷气。