第七章 打洛之二(第2/6页)

傅宗良团长被撤职的命令发于何时,王楚英没有交代。但我手中有一封廖耀湘写给傅宗良的信,内容如下:

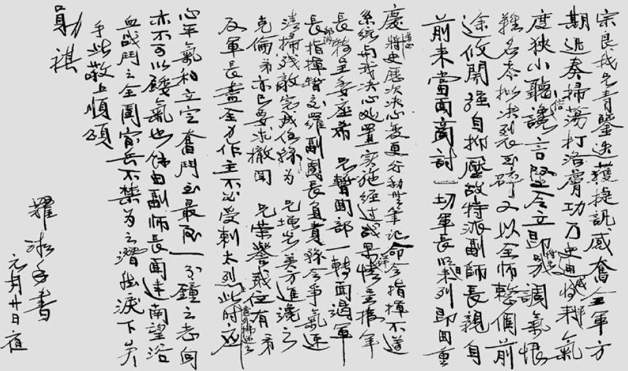

宗良我兄青鉴:迭获捷讯,感奋全军,方期迅奏扫荡打洛成功,乃史迪威将军来,气度狭小,听信谗言,坚令立即将兄另调。气恨莫名,本拟决裂玉碎,又以全师整个前途攸关,强自抑压,故特派副师长亲自前来,当面商讨一切。军长昨日来列即回重庆。弟必将史历次决心变更行动等笔证,命令指挥不遵系统,与我决心处置实施经过、战果等情呈报军长转呈委座。希兄暂回部一转,面谒军长,部队指挥暂交罗副团长负责,预令争气速清扫残敌完成任务为(要)。兄所述美方进谗言之克伦,弟亦已要求撤回。兄荣誉职位有弟及军长尽全力作主,不必受刺太烈。在此意外拂逆之时,应心平气和,立定奋斗至最后一分钟之志向,亦不可以诿气也。现由副师长面达,南望浴血战斗之全团官兵,不禁为之潸然泪下矣。手此敬上。顺颂勋祺。耀湘手书元月二十日夜

从签署日期来看,这封信写于1月20日,可见在百贼河之战前,傅已经被免职。廖耀湘在信中对傅表达了强烈的支持与对美方的不满,颇能体现这位绰号“湖南骡子”的将军的性格。这段文字,笔迹遒劲但多处有漏字补充,可见廖耀湘写信的时候情绪颇为激动。值得注意的是这封信没有标点符号,可算当时中国文书的一个特色了。文中所提“军长”即为新一军军长郑洞国,当时在军中并没有实权但深孚众望,此时正即将飞往重庆述职。孙立人曾说自己一生最敬重的长官有两位,一为宋子文,一为郑洞国。廖耀湘的信中,也表现出了前线部队对这位军长的信赖。文中提到的副师长,即当时的新22师副师长李涛,这封信就是廖耀湘手书,交李涛带给傅宗良的。

王楚英回忆当时的情况是这样的:“此前,廖耀湘也收到了傅宗良改变进军路线及其自订作战计划全文,他心中是赞成傅宗良的计划而不支持史迪威原计划的。且认为蒋介石要将傅宗良撤职查办的电令也下得过早,必须等65团攻取打洛的作战行动成败而后定。他便立即给蒋介石复电:傅宗良改变史迪威将军令该团进攻打洛的进军路线,事先已得到我的允许,责任应由我负,尚应视该团作战结果而定是非。他还向史迪威报告说,傅宗良的行为得到了他的允可,现派李涛副师长亲往傅团督战。此外,廖耀湘另给傅宗良写信,交待在李涛督促下仍按傅宗良的计划行动。”

不过,王楚英可能没有看到廖耀湘给傅宗良的信,所以并不知道廖曾建议傅宗良首先回到师部与郑洞国军长沟通,这显然对傅保住职位非常重要。然而傅宗良并没有从命,仍然在前线指挥战斗,直到打完百贼河之战后才返回师部。

远征军驻印部队副总指挥兼新一军军长郑洞国,他是中方将领中握尚方宝剑的的主心骨。

这可能就是职业军人与“懂官场”的军人之区别吧。

廖耀湘给傅宗良的信

对这个时候回到师部的傅宗良,廖耀湘组织了夹道欢迎,让这位满身战尘的团长怨气全消。不过,估计廖耀湘私下也会有些哭笑不得:正月十五拜门神,军长都走了好几天了,你还回来干吗?

而这个时候,史迪威却坐着橡皮船亲自到第65团前线考察去了。

史迪威到前线考察,是王楚英的建议。26日,史迪威乘橡皮筏,只带了不到十名随员和卫兵到达百贼河前线,指挥随员查点日军的尸体数目和俘虏的武器数量。见第65团报的数字与查验结果相符,史迪威当即对来迎接的李涛等人说:“你们这一仗打得很好,我要为你们请功。傅宗良上校的功劳最大,我要为他请勋,并报请蒋委员长撤销对他的处分。”王楚英回忆史迪威在百贼河前线见到了傅宗良,这是不确切的,估计是年代久远引起的误记。因为前一天傅已经离开所部了,直到打洛之战,第65团的指挥官都是副团长罗英。

回到新22师师部,得知傅宗良在这里“等待处分”,史迪威立即召见,坦诚地对傅说:“我很抱歉,我当初还以为你畏敌而抗命。”因此给傅宗良的处分,自然随后撤销。

傅宗良撤职事件引发的中美矛盾,在史迪威亲赴前线考察后烟消云散。这件事虽然耽搁了歼灭日军第三大队的时间,但是对中美双方在远征军的合作与相互信赖有极大的促进。史迪威其人,虽然缺乏温情却是个光明磊落的老军人,知错认错,毫不犹豫,在中国官兵中受到普遍的赞赏。