第一章 新平洋(第3/7页)

1942年,中国远征军从云南出师远征援缅,战败后被迫翻越野人山撤退到了印度。图为当年从缅甸撤退途中的史迪威。

中国远征军士兵使用美制M4汤姆式冲锋枪。这种因为射速快,威力大而深受美国黑帮青睐的武器,被淳朴的中国士兵起了个绰号,叫做“短鼻子”。根据中国老兵的回忆,后来孟良崮战役中张灵甫的部下,用的就是这种“短鼻子”。

远征军装甲部队用美国汤姆式冲锋枪组织防空

10月,中、英、美三国共同批准了史迪威反攻缅北的“安特利姆”计划,计划调动驻印中国军队与云南的第二批远征军同时发动攻势,两面夹击,打通从雷多到云南保山的中印公路。此时,在中美工兵的努力下,一条从雷多出发,横贯野人山的公路已经修通,远征军驻印军参谋长柏特诺准将急不可耐地调动陈鸣人的第112团主力从雷多出发,攻入胡康河谷。潘德辉的搜索连,奉命担任陈鸣人所部第112团的前部,清扫道路,搜索攻击。他们从野人山向东前进,到达了新平洋镇西的一片高地。

日军方面的行动有些诡异。当时长桥中佐带那嘎特工队的主力深入野人山活动,留守新平洋的是深泻大尉指挥的第11中队和深井的搜索队,由深泻指挥。估计是在新平洋的西边发现了一些可疑的痕迹,荒木中尉率部向这个方向搜索前进,结果和潘德辉的部队狭路相逢。

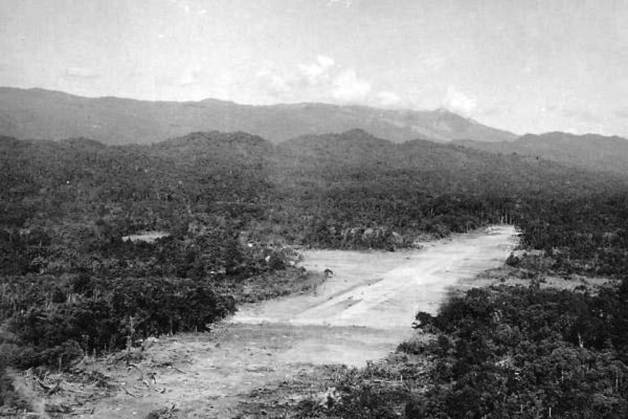

新平洋是胡康河谷和野人山之间难得的一片平地,几个月后,这里已经变得车水马龙,在美国起重机的帮助下中国工兵用双手建起了机场、训练中心、加油站、汽车修理厂、医院,甚至俱乐部,就差弄几个印度妓院来了,俨然一座新兴的城市。但深井的部队和中国新一军所部交锋的时候,它不过是坐落在一片林空(即原始森林中的断续空地)中的小小集镇,周围完全被苍茫的丛林所覆盖。1942年中国远征军从缅甸向印度败退,一度也曾经到过这里。

新平洋之战——确切地说,是在新平洋以西无名高地的战斗,双方投入兵力都不过两三百人,在中国远征军从印度发起的归国之战中,这只能算是一次路边小战。我们对这次战斗进行特别详细描述的原因,是因为尽管这之前中日两军在缅北已经有过多次零星交锋,但新平洋之战普遍被认为是中国远征军大反攻的序幕之战。

应该说,中日两军的人员战术素养都堪称不错。所以,他们几乎是同时感觉到了对方的存在。

这时,双方的指挥官,却分别做了一个不相同的决策,对以后的战斗产生了完全不同的影响。

新平洋之战的两名主角,一个是中国远征军新38师搜索连指挥官潘德辉,一个是日本缅甸方面军第18师团侦察队指挥官荒木与一。根据中方的记载,这两个人,应该是在战斗打响的一瞬间狭路相逢的。

当远征军的官兵在林中向新平洋搜索前进,即将和日军相遇的时候,也许完全凭借直觉,潘德辉感觉到了前方丛林中隐藏的危险。在他的指挥下,新一军搜索连按美国教官训练的要点迅速散开,轻巧地散布成一条中间略微凹陷的蛇阵。炮兵停了下来,将偕行的迫击炮底钣装好,步兵打开了冲锋枪的保险,向对面丛林无声地搜索过去。潘德辉的位置正在蛇形队形凹陷的中央。

新平洋战斗发生地

此时,经验丰富的日军指挥官荒木与一,也似乎预感到了中国军队的存在,只是他的反应完全不同。这位荒木中尉做了一个优秀侦察员应该做的事情。他让全队停步,自己带了两名士兵,警惕地向中国军队方向摸索过来。

或许,他认为在新平洋和中国军队的基地雷多之间横亘着险恶的野人山,中方不可能有大部队深入到这里,因此对方应该只是少数侦察人员。而根据日军在中国战场的经验,三个日本兵足以抵挡十七八个训练和装备都很糟糕的中国兵。荒木中尉带着两名部下搜索前进,大概觉得是给够了中国侦察兵的面子。

不幸的是,这个经验,从这一天起在缅北战场不再适用。更糟糕的是荒木摸索的方向,正是潘德辉所在的位置。由于植被和地形的原因,中国兵看得见他,他却看不到中国兵。于是,本文开头的一幕就顺理成章地发生了。

荒木当时怎样行动并非出自日方的记载。虽然有少数日军从这次战斗中脱身,但他们大多在此后的一连串恶战中丧生,我们没能在日本方面找到新平洋遭遇战的详细经过。荒木的行动,是根据中国方面的记录推理出来的。