张灵甫的悲剧(第3/3页)

1934年11月,蒋介石电令桂系白崇禧集结主力于灌阳(广西桂林市下辖县)以北各关口,与湘军合力组成第四道封锁线。历来与蒋不和的白崇禧自然知道如何处理这一命令,当得知红军已进攻道县之后,明白红军必须要过境,于是借口南线兵力不足,于11月21日夜亲自下达了转移大军于龙虎关的命令,在全州、兴安、灌阳布防的第15军撤往恭城,灌阳全县完全开放,致使65公里防线无兵防守达七天之久。然而当时的红军最高军事领导人李德并没有明白“其中玄机”,从而错过良机,使得湘江之战成为长征中最惨烈的战斗,中央红军由原来的8.6万人,只剩下3万人,导致后来老百姓“三年不食湘江鱼,十年不饮湘江水”。

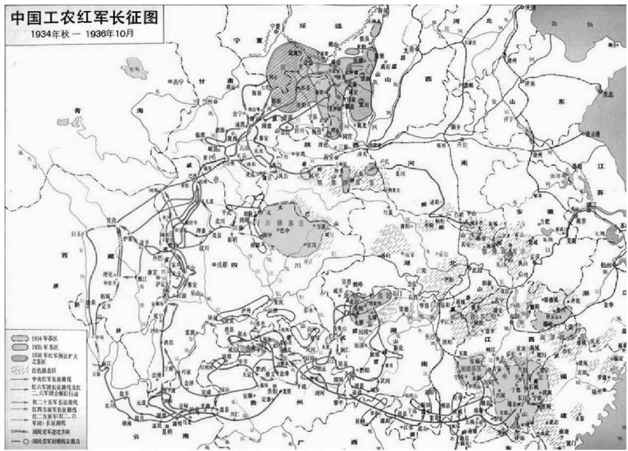

中国工农红军长征图

1934年12月,红军被迫进入贵州。贵州是王家烈当家,被称为“贵州王”。蒋介石认为“此乃政治上最好的机会”,因为“共军入黔我们就可以跟进去,比我们专为图黔而用兵还好。川、滇为自救也不能不欢迎我们去,更无从借口阻止我们去。”403薛岳部队(中央军)的两个纵队,受蒋介石之令,404不管王家烈是否愿意,也不和红军恋战,急行军长驱进占贵阳。薛岳进城以后,不提追剿红军的事,倒是把王家烈的卫戍司令撤了,换成了郭思演,还搜集了“关于贵州行政紊乱和财政奇绌”的情况材料。就在薛岳坐镇贵阳与王家烈争权夺势之时,中央红军乘机在黔北休整了十二天,“使红军在湘南之疲劳,完全恢复,精神一振”,405更重要的是还顺便还开了一个会,叫“遵义会议”。在贵州,蒋介石最大的收获就是使王家烈变成了末代“贵州王”,后面就没有什么作为了。

由于有了贵州的前车之鉴,1935年4月底,当红军进入云南时,“云南王”龙云除令孙渡406赶紧回师外,还令云南省内部队回守昆明,使得中央红军进至昆明北部寻甸、禄劝、元谋地区时,如入无人之境,活动了几天,消灭了一些地方团队,补充了一些所需的物资。5月10日,蒋介石和宋美龄亲自到昆明督促龙云追剿红军,龙云表示了对中央的忠诚,但婉言拒绝了薛岳中央军进驻昆明的要求。也正是因为龙云的这一些举动,中央红军全部人马才趁机渡过了金沙江,跳出了数十万国民党军队围追堵截的圈子,取得了战略转移中的决定性胜利。

在统治大陆的二十二年里,蒋介石一直试图消灭这种“派系观念”和“地域关系”,但是他基本上都是采用权谋的方式去解决的,正是这种解决理念,使他的治理仅仅停留在“术”的层面上,面和心不和,最终这个问题也没有解决好。

1948年11月6日—1949年1月10日,中国发生了解放战争中最著名的淮海战役,解放军60万对国民党军80万。就在11月6日夜里,黄百韬跟南京派来的“总统战地视察官”李以劻交心:“如果我被围,希望别的兵团来救不可能。古人说:胜则举杯相庆,败则出死力相救。我们是办不到的。这次战事与以前战役性质不同,是主力决战,关系存亡。请告刘老总(总司令刘峙),注意激励各级战场指挥官,否则同归于尽,谁也走不了。”事实正如黄百韬所料,经过十天的战斗,解放军就全歼了其部队10万余人,黄百韬自杀。战后,剿总司令刘峙总结时列举了十三条失误,其中有这样两条:一、战区间协同不良,兵力转用欠灵活,尤其是黄维兵团未能及早东进参战,失去战机;二、各部队长官个人之间,平时精神上有隔阂,战时不能有效协同,以致虽有大军,也难发挥最大合力。

蒋介石在败退台湾之后,总结其“非失败不可”的第一条原因就是“内部不能精诚团结,因之予奸匪以分化挑拨的可乘之机。”1950年8月5日,中国国民党中央改造委员会正式成立,在蒋介石的讲话与各项章程中,提出了改造国民党的方针与纲领,第一条就是“排除派系观念”,“打倒地域关系”。经过两年多的改造,“清除了党内的反对势力,使国民党各级组织的混乱状况有所改变,内部的派系矛盾有所缓和”407。但这已经是在台湾的事情了。