第十二章多尔衮摄政(第8/14页)

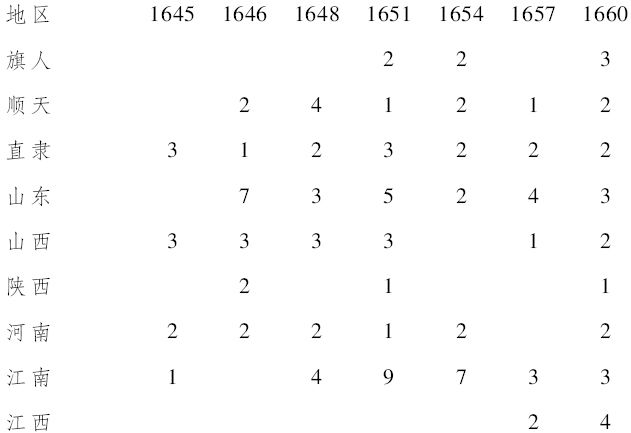

乡试主考官表

出处:法式善的《清秘述闻》。

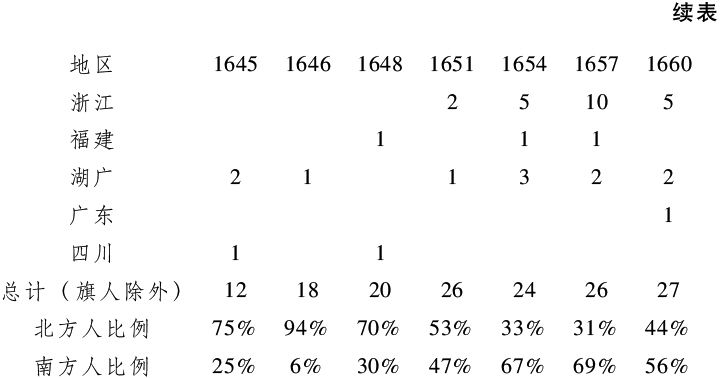

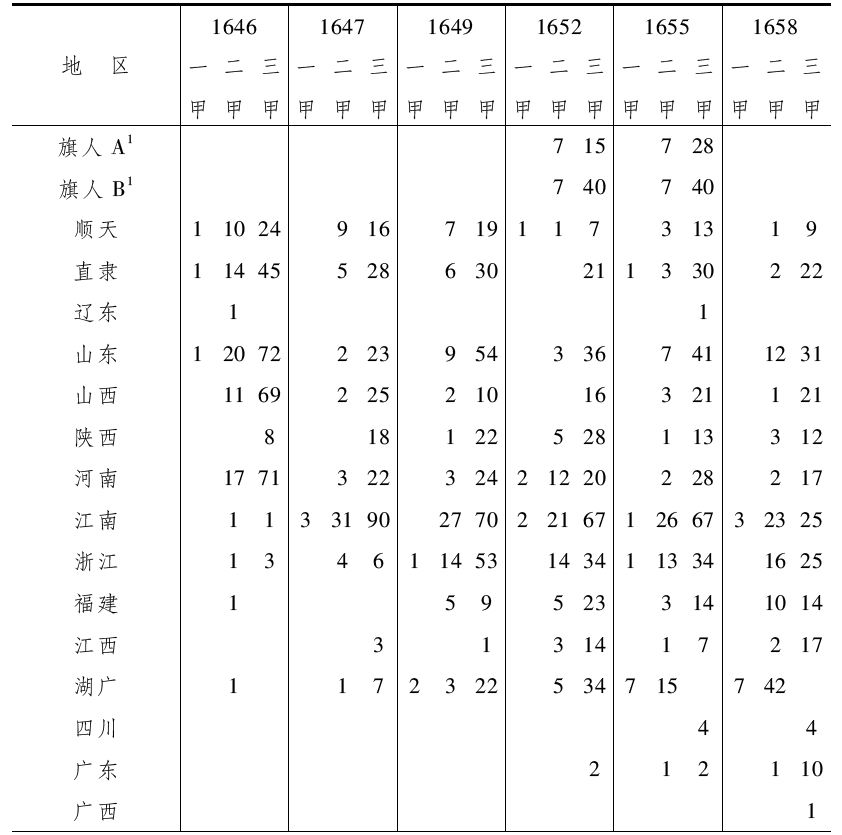

殿试及第、出身表

出处:李周望编的《明清历科进士题名碑录》。

注:A1指通过正规科举考试的旗人。

B1指被赐予功名的旗人。

不过,正在恢复的文人关系网,并不具备像复社全盛时期那样的作用。当时,作为复社的一个成员是科举及第的诸主要条件之一。现在形成的关系网是在党社内部的文人小团体,它大致相当于在略早一些时候集结,而在1642—1645年动乱期间离散的地方社团。这些小团体是否有助于在政府中安置自己的成员,依政治上的偶然因素而定。即,如果某人碰巧属于一个有势力的盟友的小团体,例如陈名夏,那么他就会比另一个人更有希望进入政界。另一个人虽然也是复社成员,但他属于不同地方文人的团社或是另一地区的名士。举例说,倘若你与苏州或太仓关系颇深,那么你就比来自昆山或吴江的人更有可能参加清政府或科举及第(见下表)。这样,与有势力的恩主之间的私人关系又重新建立起来。自有朋党以来即已为人所熟悉的各种现象重新出现,但是旧的控制明朝高级文官机构的政治联盟并没重建。

事实上,大学士们越来越成为皇室的文学侍从,而不是代表官僚利益的典型品官。在多尔衮手下,他们丝毫不能独立于摄政王的意愿之外。1649年,即在一名前复社成员殿试中了状元的同一年,多尔衮命令负责编纂《太宗实录》的大学士们利用一切机会在他们正在撰写的编年史中为摄政王的武功粉饰润色。范文程、刚林、祁充格、洪承畴、冯铨、宁完我和宋权等大学士们并不打算维护传统认可的史馆的独立性,乖乖地照办了。

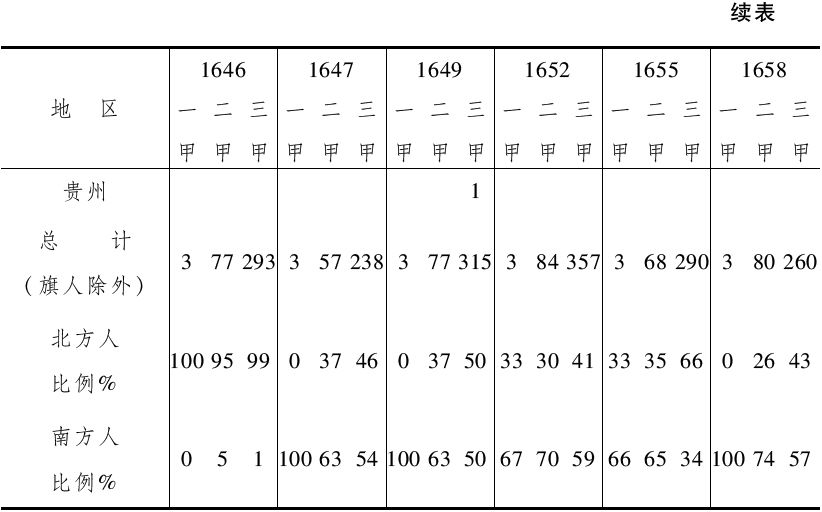

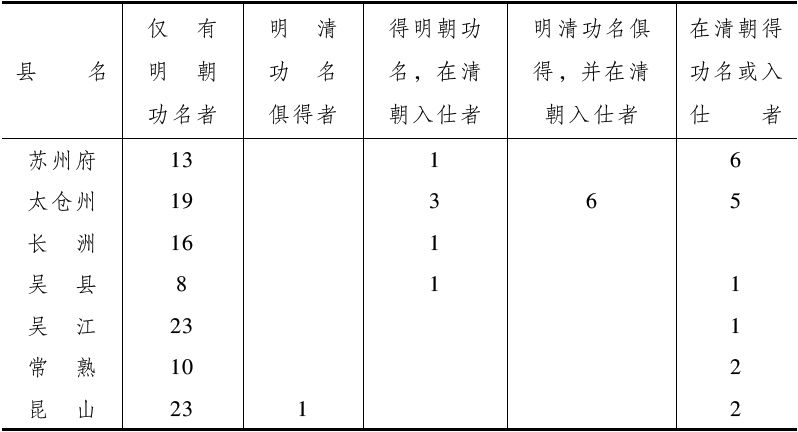

苏州府复社成员表

表注:吴山嘉《复社姓氏传略》一书,列有苏州府、太仓州、长洲、吴县、吴江、常熟及昆山等地复社成员共330人,其中188人事迹不明,亦无评语,另有142人有事迹及史评。本表所列即此142人,注明他们是在明朝还是在清朝取得功名,以及是否出仕清廷。

多尔衮的威福及其薨殁

迄今为止,除皇帝外,已经没有人能在任何方面与多尔衮相匹敌了。摄政王本人甚至已开始以帝王自居。1650年,他的王妃过世,多尔衮时年39岁,遂纳其侄子豪格的遗孀为妃。豪格这时早已被逼自缢身死。同时,摄政王还像天子一样,征朝鲜公主为妾。他把日常政事大多交付博洛、尼堪和满达海处理,自己则开始追求更多的优雅燕闲。 1650年7月31日,下令说:京城当夏“溽暑不可堪”。北京作中国首都的历史悠久,将政府中心迁移别处是不可能的。但是,经查询辽、金、元三朝的历史,他确认它们在长城以北的边地也有都城。所以他决定在热河的某地建一座城池和宫殿,以使自己可以在燕山一带“避暑”。这个供他夏天避暑的都城规模不会太大,因为摄政王并不想使臣民负担过重。然而各省所加派的白银仍达250万两,或者说是全国一年税银总额的12%。清廷还下令从整个北方征丁兴工。

1650年7月31日,下令说:京城当夏“溽暑不可堪”。北京作中国首都的历史悠久,将政府中心迁移别处是不可能的。但是,经查询辽、金、元三朝的历史,他确认它们在长城以北的边地也有都城。所以他决定在热河的某地建一座城池和宫殿,以使自己可以在燕山一带“避暑”。这个供他夏天避暑的都城规模不会太大,因为摄政王并不想使臣民负担过重。然而各省所加派的白银仍达250万两,或者说是全国一年税银总额的12%。清廷还下令从整个北方征丁兴工。

这年冬天,多尔衮率大队人马出长城行猎。12月5日,在喀喇城附近,皇父摄政王病倒了。三天后,尚可喜从复明分子手中夺取了广州城,在帝国遥远的南方取得了重大胜利。当然多尔衮这时无法得知此事,他的病情每况愈下。1650年12月除夕日,这个满洲人“洪业”的主要缔造者在喀喇城溘然长逝。多尔衮过早谢世的消息传到北京时,震惊了顺治朝廷。几天后,即1月8日,多尔衮的灵柩还京,清廷迎祭以天子之礼。灵柩庄严地进了东直门,过玉河桥,穿过街道。众官沿道排列,其内眷则侍立于各府第门道内,身着素缟。许多人哭了,但几乎没有人会料到,数周之后,这个曾经权势无比的摄政王的英名会受到公开的斥责,而他的侍臣们则锒铛入狱。不过多尔衮正式下葬后不久,建造陪都的工程就草草宣布停止。诗人吴伟业写道:

闻说朝廷罢上都,

中原民困尚难苏。

-

《世祖实录》第三卷,第35—36页。希福为索尼的伯父。那天他因奏陈称旨,受厚赐,得鞍马一,银40两。但此后不久,他因与多尔衮主要的谋臣谭泰有隙,罢官。恒慕义:《清代名人传略》,第663页。