第十二章 荀子及儒家中之荀学(第8/9页)

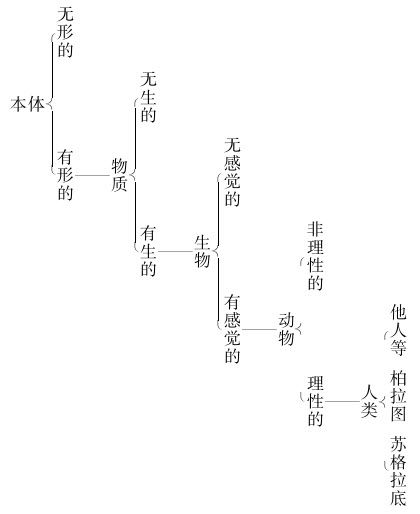

“凡同类同情者,其天官之意物也同。”吾人同为人类,有相同之感官,故对于外物有相同之知识。故“制名以指实”,以互相喻其志意。实为个体,名不能指个体所全有之性质,故名之于个体,只“比方之疑似而通”而已。名既所以指实,其所指必须确定。物之同者,则以同名指之;物之异者,则以异名指之。“使异实者莫不异名也”,“使同实者莫不同名也”,则名可以“辩同异”矣。共名别名之分,可以普通逻辑书中所说“朴尔斐利之树”表之。其“树”为:

苏格拉底此西洋古代逻辑家朴尔斐利所制,以说明类与种之关系者也。以荀子术语说之,则此中“本体”为最大之共名,其上“至于无共”。“人类”为最小之别名,其下“至于无别”。至于“物质”、“生物”、“动物”等,则对于在其上者为别名,对于在其下者为共名也。

指事物之名之功用,在于别同异。指社会上人与人各种关系之名,其功用在于别贵贱。如君、臣、父、子等名,皆所以指出此人对于彼人之关系。孔子所谓正名,即专正此等名,使为君者必合乎君之名,为臣者必合乎臣之名。荀子承儒家之传统的精神。故其所谓正名,除逻辑的意义外,尚有伦理的意义。故曰:“上以明贵贱,下以辨同异。”

“名无固宜”,谓初制名之时,以某名指某实,本为人所随意约定。人相约以狗名狗。在初制名之时,人本亦可相约以马名狗也。所谓“名无固宜”,“名无固实”也。但约既已定,人之用某名指某实,既已成为习俗,则即名有固宜,有固实,不可随便乱改矣。然在初制名之时,名虽无“固宜”“固实”,而却有“固善”。平顺易呼之名,固较不平顺易呼者为善也。

名必有一定之意义,然后“志无不喻之患,事无困废之祸”。为统一起见,一切名皆由政府制定。制定后人民不能随便改动。《正名篇》曰:

故王者之制名,名定而实辨,道行而志通,则慎率民而一焉。故析辞擅作名,以乱正名,使民疑惑,人多辨讼,则谓之大奸,其罪犹为符节度量之罪也。故其民莫敢托为奇辞,以乱正名。故其民悫,悫则易使,易使则功。(原作公,依顾校改)其民莫敢托为奇辞,以乱正名。故壹于道法,而谨于循令矣。如是则其迹长矣。迹长功成,治之极也。是谨于守名约之功也。……若有王者起,必将有循于旧名,有作于新名。(《荀子》卷十六页二至三)

盖人之知识若增加,则名亦须增加也。既有名后,人即可用之以言说辩论,以达心中之意。《正名篇》曰:

名闻而实喻,名之用也。累而成文,名之丽也。用丽俱得,谓之知名。名也者,所以期累实也。辞也者,兼异实之名,以论(王念孙云:“论当为谕字之误。”)一意也。辨说也者,不异实名,以喻动静之道也。期命也者,辨说之用也。辨说也者,心之象道也。心也者,道之工宰也。道也者,治之经理也。心合于道,说合于心,辞合于说,正名而期,质请而喻,辨异而不过,推类而不悖,听则合文,辨则尽故,以正道而辨奸,犹引绳以持曲直。是故邪说不能乱,百家无所窜。……是以圣人之辨说也。(《荀子》卷十六页九至十一)

辞“兼异实之名以论一意”,如谓“人是动物”。即《墨子·小取篇》所谓“以辞抒意”之辞也。就某事物详细讨论之,谓之辨说。如《礼论篇》对于礼作详细之讨论,即所谓“不异实名以喻动静之道也”。“质请而喻”,王念孙曰:“请读为情。情,实也。”言辨说之时,所用之名既正,所举之实亦喻;又“辩异而不过,推类而不悖,听则合文,辨则尽故”,则以“正道而辨奸,犹引绳以持曲直”矣。“推类而不悖”,“辩则尽故”二点,《墨子·小取篇》更详言之,荀子仅提及而已。

荀子对于当时诸家学说,俱有辩驳。《正名篇》更就正名之观点,将当时流行彼所认为误谬之学说,分为三科。其第一科为:

见侮不辱,圣人不爱己,杀盗非杀人也。此惑于用名以乱名者也。验之所以为有名,而观其孰行,则能禁之矣。(《荀子》卷十六页七)

“见侮不辱”,为宋 之学说。“圣人不爱己,杀盗非杀人”,为墨者学说。《墨子·大取篇》曰:“爱人不外己,己在所爱之中。己在所爱,爱加于己,伦列之爱己,爱人也。”此谓伦列之爱己,即是爱人,故曰,圣人不爱己。然“见侮”之名之内涵,即包有见辱之义。“盗”之名之内涵,亦包有其是人之义。“己”之名与“人”之名,内涵外延各异。今曰,“见侮不辱,杀盗非杀人,爱己即爱人”,是“以名乱名”也。试观此诸名之所以为此诸名,而察“见侮”之名之内涵中,是否包有见辱之义;“盗”之名之内涵中,是否包有是人之义。再比较“人”“己”之名之内涵外延,即可知为此言者之是否错误矣。

之学说。“圣人不爱己,杀盗非杀人”,为墨者学说。《墨子·大取篇》曰:“爱人不外己,己在所爱之中。己在所爱,爱加于己,伦列之爱己,爱人也。”此谓伦列之爱己,即是爱人,故曰,圣人不爱己。然“见侮”之名之内涵,即包有见辱之义。“盗”之名之内涵,亦包有其是人之义。“己”之名与“人”之名,内涵外延各异。今曰,“见侮不辱,杀盗非杀人,爱己即爱人”,是“以名乱名”也。试观此诸名之所以为此诸名,而察“见侮”之名之内涵中,是否包有见辱之义;“盗”之名之内涵中,是否包有是人之义。再比较“人”“己”之名之内涵外延,即可知为此言者之是否错误矣。