卖淫与慈善(第3/4页)

13.伦敦抹大拉之家,英语世界中最早建立的忏悔妓女收容所。

因此,拯救贫困女子于性苦难的慈善之举只是作为一个部分,从属于提升劳动阶级的健康与人口之更为广泛的运动,由此也增进了国家的实力与繁荣。尽管如此,极具针对性的慈善事业的日益突显,同样展现出人们对于女性之纯洁与罪过的全新感情。过去的观点认为,给养私生子与性罪犯会鼓励偷情。笛福在1728年对于育婴堂大唱反调,这会“为淫荡提供温床,还会鼓励偷情……如果人们可以如此轻松地摆脱其私生子,他们犯罪时又有什么好担心的?我们很快就会因为弃婴而不堪重负,如果为卖淫提供这样的方便之门”。然而到了18世纪中期,相反的观念第一次居于主流。的确,有一些情况比别的更容易诉诸人的同情心。例如,论证性病患者是应受到关怀的受害者而非恶人与罪犯的言论,就见于性病医院早期宣传者的一些富有启发性的辩护话语中。不,她们身不由己,染病的妓女(而其他人“心甘情愿染上此疾”)不是“下流的玩意”;不,她们不应“自生自灭”;不,她们继续交易,传播疾病,并非出自意愿,仅仅是“迫不得已”。性病医院在争取舆论支持方面遇到的主要问题是,其实际的益处似乎相当有限。对纯粹厌恶的问题亦没有帮助。牧师在任何慈善机构都不会像在这儿一样,毫不急于拯救灵魂,而是跟他的病人坦承,他没办法在病房里待太久,或“私下进行交谈”,因为她们的病状实在令人反感。

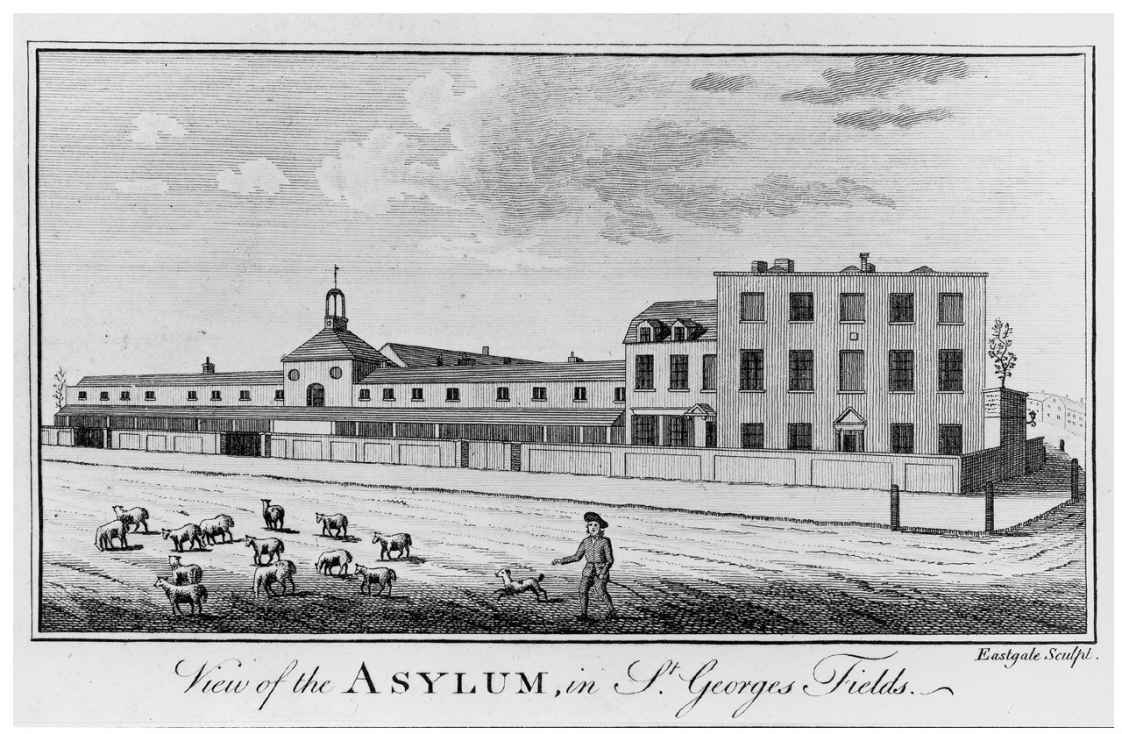

14.兰贝斯收容所,人们把可能面临诱奸风险的贫穷女孩送至此处,培养为用人与学徒。

更具吸引力的是这一前景,即通过救助悔过的妓女“让坏女人变成好女人”。在18世纪50年代,倡导这一观念乃成为了上流社会的风习。报纸与小册子竞相讨论着它的原则与实践。国会议员们对其赞不绝口,坎特伯雷大主教对其饶有兴趣。霍勒斯·沃波尔打趣说,把草莓山改造成“一所收容悔过女孩的医院”。时事诗人约翰·洛克曼“在读到了拯救被抛弃与卖淫的女孩之提议后”,草就了《堕落女子玛格丽塔在德鲁里巷阁楼的独白》,后来在沃克斯霍尔配乐演出。不那么时髦的公众则可以购买一便士的小册子,里面阐述了忏悔院之功用。萨默塞特公爵遗孀在1729年就是一所育婴堂最早的“请愿女士”,她同时也是发动募捐的先行者。许多彼此竞争的计划被设计出炉。《伦敦纪事报》将支付任何一种提议的出版费用,为了帮助寻找最具可行性的计划。一个由杰出人士组成的大型委员会也着意于此,其成员包括了怕老婆的演员大卫·加里克,他的婚姻幸福得很,以至于他从来不曾离开他老婆一天,还包括声名狼藉的浪荡子约翰·威尔克斯,此人乃纵情声色之辈。这一时期没有其他的实践方案,可以如此成功地吸引大量情怀各异的男人与女人。

其普遍的吸引力也显著体现在当时重要作家的看法之中。在18世纪50年代塞缪尔·约翰逊结识了大量妓女,尽管他强调,主要是“为了聆听她们的故事”。“他的年轻朋友们有时假装指责他不太正经”,一位早期传记作者记录道,“但他回答道,‘不,先生,我们从未有鱼水之欢’。”约翰逊博士自己一度解救了“一位堕落的女子”。他把她背回家,照顾她治好性病,并给她找了个体面工作:正好在慈善机构,是一所公立医院,这自不在话下。

塞缪尔·理查森则相反,他吹嘘自己这辈子从没逛过妓院,甚至从未“与一个淫妇相处”,但他同样持有上述那种慈善观。早在18世纪40年代,他就倡导建立“从良妓女的学校”,并与其红颜知己布拉德肖女士讨论如何最好地帮助那些堕落的女人。1751年当他修订《克拉丽莎》之时,特意强调了女主角对自己被迫失贞的忏悔。书中一个人物哈洛小姐说道:“既然她能最终忏悔,那么她最初失足也不算什么大事。”三年之后,其笔下的查尔斯·格兰迪森爵士的敏感心灵之体现,正在于他听闻其父亲的旧情人——“可怜的从良妓女”奥尔德姆夫人——之“忧郁故事”后,投之以怜悯的态度,那个妇人“像个忏悔者那样……流涕”,感激着他的善良。在小说后面,理查森让查尔斯爵士发表了一场动人讲演,以支持“一座收容女性忏悔者的院所”,在其中,误入歧途的女性可以“重拾道德”。而在抹大拉之家建立之初,理查森就成为了一位慷慨的捐助者,并为其积极奔走。

更重要的是两类人群的参与。第一类是城市的治安法官。“他们不会乐见这种美好的变化,”盲法官约翰·菲尔丁慨叹道,“悲惨的妓女转变为正派、端庄、幸福的女人,并成为自食其力的家庭用人。”他的同事桑德斯·韦尔奇在1753年写道,他有好几年时间都在痛苦地期盼着,“在这个医院林立以治疗几乎一切人类病痛的时代”,应该有一家“面向不幸的底层民众,把他们从疾病与厄运中拯救出来,不使其成为公众的麻烦,而变成对公众有用的社会成员”。18世纪50年代晚期,他们两人都向公众详尽地提出了相关方案,并积极地着手筹款。