卖淫与慈善(第2/4页)

其他基于宗教力量的建议最早在世纪之交的时候被人提出。福音传播协会与基督教知识宣传协会的创立者托马斯·布雷坚定地认为,如果妓女被送入“一所忏悔院……其由一些开明而正派的女士与年长而圣洁的牧师管理”,她们自然就会“恢复对于上帝应有的恐惧,以及对于她们罪行的惊怖”。仅仅外在的惩罚是不宜的,她们应当被要求忏悔、问答要理,“通过告解与禁欲的手段……直到她们在道德上醒悟并整体焕然一新”。其传教士同事与慈善家托马斯·纳尔逊也确信,有必要“建立一所机构,收容这样的年轻女子,让她们可以确知自己的恶行”,在此,她们会“通过真正的基督教准则”而恢复道德的健康状态。然而,在18世纪30年代和40年代,人们对于妓女之罪恶的态度变得温和以前,这样的慈善观并不常见。

事实上,多个世纪以来,英国在这一点上的态度,比起其他的基督教国家要显得更为严厉。在中世纪,因为教皇的纷纷提倡,许多面向忏悔之妓女的修道院和其他机构在欧洲大陆纷纷建立,在拜占庭、意大利、德国、法国及其他地方。但在英国则阒无声息。更多机构建立于16和17世纪天主教的反宗教改革运动中。但对英国评论者而言,这一直就是罗马天主教性堕落的体现,而非严肃的社会计划。

只是从18世纪中叶起,随着其观念的缓慢传播,此种天主教国家的做法才逐渐得到了认可而非反感。在18世纪50年代,不少英国忏悔院的支持者们毫不掩饰地表达了他们对于外国榜样的钦慕。汉韦认为,英国人就整体而言,不像意大利人那么“淫乱”,但在处理淫乱的后果方面,意大利人有许多值得学习的东西。“虽然我们认为自己比很多其他的民族要聪明得多,但就这一问题而言,我们已经落后某些民族很多年。”这样的言语不单出自某个见识广泛的旅行家,而且是更具有世界视野之一代人的共见。半个世纪以来,英国人越来越深入地参与欧洲的事务,通过贸易、旅行与战争,这直接或间接地促进了他们对于其他国家行事方式的认可。

忏悔院的观念也变得越来越具有可行性。在18世纪初,布雷与纳尔逊提出的全新建议,只不过是少数虔诚者的追求而已,他们倡导的做法面临着广泛的敌意。正如光荣革命后任何一个公共生活领域,新的慈善事业都逐渐变成了一个战场,不同的利益在此角逐,辉格党与托利党、高教会人士、持异议者。此时期任何一种重要的慈善创举——穷人社团、济贫院及慈善学校——都遭受着政治与教派斗争的内耗。

相比之下,从18世纪30年代开始,出现了一种新的不那么有政治性的公共慈善组织方式,其来自商业投机的世界:一种私人合资公司,经费则来自募捐,旨在处理一个特定的问题,而非整体性地济贫。此种组织方式的代表伦敦育婴堂(1739年得到特许,1741年开始运行)获得了巨大成功,立刻使得社会问题的实践干预之道变得比本世纪早期容易得多。随着18世纪30年代末(18世纪50年代中期复燃)战火的爆发,合资慈善事业也益加风行,特别是在首都不断成长的工商业界之中。因为政治算术被建构为公共政策的核心基础,所以拯救生命成为了一项长期紧迫的国家要务。

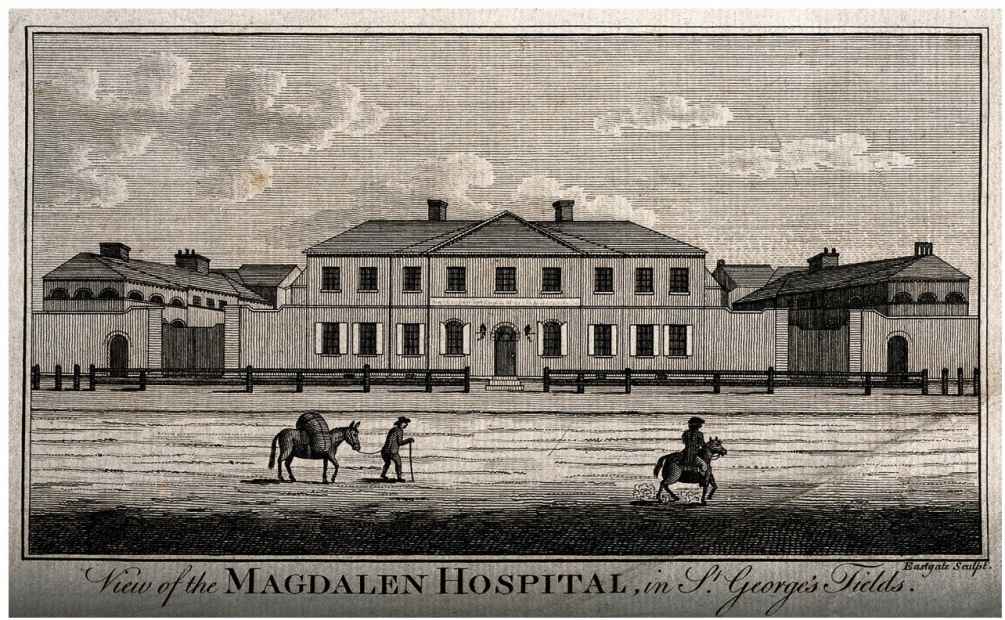

育婴堂之后紧接着建立的,是伦敦(1740)与米德尔塞克斯(1745)的医院,它们致力于处理疾病与伤害,此后各种专门机构纷纷建立:其中包括所谓的洛克医院(1747),专门治疗性病;两家专门治疗天花的医院;至少五家致力于“分娩”的慈善机构,以减轻贫困产妇的痛苦。“抹大拉之家”收容忏悔的妓女,兰贝斯收容所则旨在保护贫穷的女孩免受诱奸的伤害,它们都在1758年创设于伦敦,同样遵循上述宗旨。建于1767年的都柏林妓女收容所亦如此,其后此类机构都概莫能外。

在18世纪中期,人们对于这些创新的社会计划之态度已极大改观。公共慈善从最初的少数人之主张与特殊宗教热情之产物,已变成了社会及商业地位的一种重要表征。在抹大拉之家与兰贝斯收容所的创立者中没有一个教会人士。相反,慈善如今是一项由大量形形色色的有产男女所投身其中的事业,并且还被广泛视为英国之文教开明的一个标志。“对于几乎每一种顽疾或病痛,”一位城市牧师在1762年感叹道,“都迅速建立了收容所,以帮助那些不幸……贫困的患者。”“慈善事业幸福地遍布于这片国土之上”,人们对此欢欣鼓舞,伦敦作为一个整体,“尤其因其慈善事业,堪称人性之光,基督教之光”。