第六章 帝国的西征从联盟到国家(第13/14页)

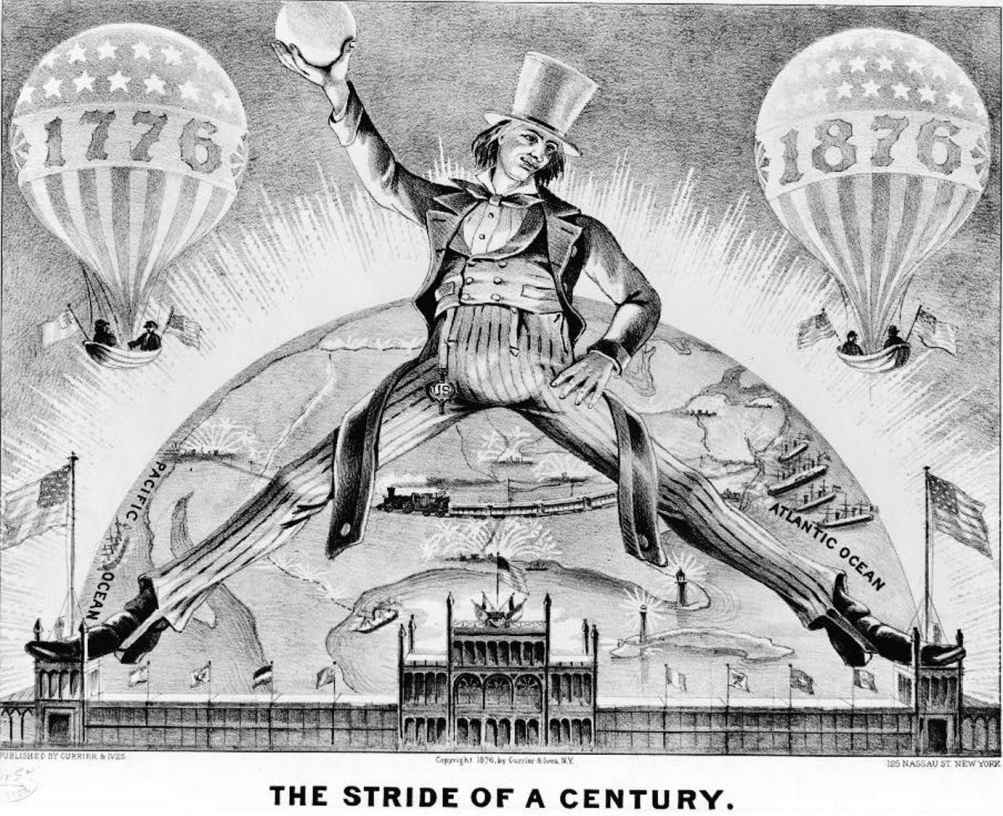

图33 《一个世纪的征途》(纽约:柯里尔和艾夫斯,约1876年)。这场百年纪念活动的形象是年轻的“乔纳森大哥”,之后,“山姆大叔”取代他成为美国的象征。在图片中,“乔纳森大哥”双脚站在美洲大陆的两端,铁路越过美洲大陆。在“乔纳森大哥”身下、图片的中间,画着1876年费城世博会的主要建筑。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-USZ62-106472)。

不过,1876年,当这个国家在庆祝百年独立之时,它尚处于危机之中。南卡罗来纳州、加利福尼亚州,以及其间地区的街道上仍能看到经济萧条、政治腐败和种族冲突的景象。美国人有理由在国家主权方面感到自信,但是在文化方面却丝毫得意不起来。到了1876年,美国是一个成功的、政治团结的、生机勃勃的国家,但是它的国家身份仍旧充满冲突。同样是在这一年,艺术、制造业和土壤、矿业产品世界展览会(简称世博会)在费城召开,占地两英亩。世博会的游客们却没有机会思考这个问题。摆在他们眼前的是各种美国丰富的自然资源,以及1776年以来科技进步的成果。

升降机、发动机、电灯、矿产、陨石、大理石、电话、打字机、亨氏番茄酱不过只是当年费城世博会中展出的一部分产品。会场中还摆放着代表美国本土物种的填充动物玩具,其中有鹿、海象和北极熊。在展会举办之时,这些动物已经面临着来自移民的威胁。展会之后不到十年,曾经在大平原上漫步的1300万头美洲野牛已经因为狩猎而面临灭绝的危险。到了1883年,野牛数量仅剩不到1000头。这就是美国为进步和生产力所付出的代价。

生产力或产品本身并不是美国的全部,更重要的是生活在这里的人。在这个意义上,世博会并不那么值得庆祝,反而值得引起充分的担忧。对于土著人口来说,他们当中的一些人依靠大平原上迅速衰减的畜群为生,他们的命运并没有世博会上展现的那么振奋人心,他们的未来也没有那么充满希望。他们是一群生活在美利坚的有色土著人。但是在1876年的费城,他们却不再是活生生的、正在呼吸的人,而变成了不会说话的模型。虽然在展会上,美国土著人被视作是静止的动物填充玩具,但实际上他们却是非常活跃的。在蒙大拿领域的小比格霍恩河边,乔治·卡斯特(George Custer)上校败在了苏族首领“坐牛”和“疯马”的手下。在百年独立庆典期间,战败的消息传到了费城。

因此,在美国百年独立的那一年,美国人不仅需要思考他们的国家已经走了多远,还需要思考他们仍要继续走多远。对于这样一个移民国家来说,所有这些问题——人民是谁、作为美国公民意味着什么、美国人拥有怎样的公民权——仍然是一个反复存在的困境。美国建国之时的那些理念当然是具有包容性的,但事实上其包容性却相当有限。

从19世纪的医生和作家奥利弗·温德尔·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)将美国人描绘为“现代世界中的罗马人——被同构的伟大人民”,到1908年伊斯雷尔·赞格威尔(Israel Zangwill)在著名的戏剧《熔炉》中提出的美国社会“熔炉”隐喻,多年以来,有很多名言表现了与克雷夫科尔所说的“美国人,这种新人”同样的意思。[22]美国已经为实现这种理想提供了途径,但却缺乏足够的动力。麦迪逊害怕这些法律变成一纸空文,但这种担忧在美国历史中的很多时候都变成了现实。《权利法案》并没有能够保护非裔美国人免受白人至上主义极端分子的侵袭,也没能捍卫那些在二战期间被投入拘禁营的日裔美国人的宪法权利。

可以说,在20世纪的反共恐慌中,以及在20世纪50年代众议院组成的调查委员会,即众议院非美活动调查委员会的行为中,这种忽视基本原则的倾向达到了最恶毒的巅峰。从这个委员会的名称中无疑可以看出一种恐惧,而这种恐惧实质上又导致了现代的政治迫害。不过,其实当这个新国家在思考美国的意义,以及作为美国人的意义时,这种恐惧就已经存在了。它在内战之前和内战期间一直存在,并在边疆地区真正涌现出来。

出于管理土地的考虑,联邦政府自1787年《西北法令》以来,明确了这些地区只是法律和实际意义上的过渡州,并将很快变成联邦真正管辖下的州。出于管理人口的考虑,政策中也加入了一些过渡性元素,但这些元素被过多的成见和偏见所阻碍。一直以来,这些成见和偏见使他们中的大多数人无法获得国家归属感。随着联邦在1865年赢得内战的胜利,同时也随着第十三、十四修正案相继通过,非裔美国人至少在法律层面上成为具有选举资格的“美国人”。奴隶制被彻底废除,但事实证明支撑奴隶制的种族意识却变得更加富有韧性。在下一个世纪,种族区隔和种族差异在大多数情况下都会成为国家发展的基石。而需要面对这一令人困扰的现实的绝不仅仅是非裔美国人。