第三十章 1945年以来的全球竞争和世界主义(第7/13页)

此后,随着1982年以后石油价格的下跌,苏联面临着摆脱共产主义经济管理体系的弱点和另外一个严峻的问题。那就是在1983年之后,里根总统说服国会批准了一个富有雄心的军备项目,即想通过开发一种可以在空中拦截核武器的设备来结束目前的僵持局面。美国付出很大代价却只取得了有限成果,但是苏联很快认识到,他们没有能力同美国开始研究的由计算机控制的“智能武器”的新技术相竞争。

而苏联红军在阿富汗所遭遇的始料未及的失败更是进一步加剧了这种消沉的意志。苏阿战争(1978~1989年)与之前美国在越南的经验极其相似,因为苏联最初介入是为了支持一个处于危险中的共产主义政权,正如美国试图帮助一个摇摇欲坠的反共产主义政权一样。此外,正如中国和苏联有效地军事援助越南的共产主义事业一样,美国政府也秘密地为阿富汗的游击队提供了战争必需的武器和弹药。而且完全相同的是,大部分阿富汗人倾向伊斯兰教而不是共产主义事业,因为阿富汗共产主义者很明显是外国入侵者的傀儡。

随着共产主义信念在苏联几近完全丧失,在阿富汗持续军事行动的代价和同美国的军备竞赛所付出的代价一样让人不堪忍受。因此,1985年开始执政的戈尔巴乔夫于1987年同美国签订了协议,拆除并销毁所有中程核导弹,并于1989年开始从阿富汗撤军。戈尔巴乔夫希望通过缓解外部的压力,可以让他以公开性和改革的方法提高苏联的经济效率。但是公开性意味着允许对现存政治和权威的批评,并且通过自上而下颁布命令的改革严重低效运行的经济。而且一旦公众批评被解禁,比戈尔巴乔夫所希望或想象的更加剧烈的变化首先在东欧的社会主义制度的国家中,之后又在苏联内部开始发生。

结果真的令人惊讶。1989年当戈尔巴乔夫禁止动用红军像早期那样镇压反对共产主义的民众运动时,他已经默许了民主德国、波兰、匈牙利和捷克斯洛伐克的社会主义政治制度的突然解体。戈尔巴乔夫甚至同意允许民主德国在1990年与联邦德国统一,这对西欧和世界的势力均衡有着深远影响。之后其他苏联加盟共和国转而反抗俄罗斯的统治。仓促组织的选举批准了它们的独立,结果造成了苏联在1991年解体;戈尔巴乔夫下台,叶利钦当选为新成立的俄罗斯联邦共和国总统,接掌了前苏联的政治领导权。

叶利钦开始尝试在俄罗斯建立相对自由的市场经济。东欧和中亚的其他前社会主义政权也不同程度成功地仿效了这种做法。而这却造成了严重的经济混乱,但很少有群众暴乱发生;而且各国的人们都希望社会沿着更加自由、民主的道路发展。但是旧的道路不能立刻全部改变。例如在农村,俄罗斯仍保留了以前的集体农庄,而俄罗斯工厂向私人所有和管理的转变中并没有立刻实现有效的运作。相反陈旧的机器、浪费的生产和落后的质量监控仍然预示着将会生产出价格极高而质量很差的产品。这样很难与海外进口商品相竞争,但是放弃现有的工厂而重新开始是不现实的选择,因为这将意味着大规模失业和更严重的短缺。如何让俄罗斯和前苏联的经济适应新形式的管理直到现在仍然是个问题。未来几十年的世界事务将在很大程度上取决于这些问题的解决。

虽然苏联解体是1973年之后世界事务的主要事件,但并不是唯一事件。第二个可能具有同样影响力的转变,取决于长期盛行的民族爱国主义的削弱和宗教、种族认同感的加强。

世界范围的宗教认同感的复兴影响了穆斯林、基督教徒、犹太教徒、印度教徒、佛教徒和各种狂热而仍然模糊的新信仰,如巴西的翁班达派。同样,种族认同感常常在生活于同一政府管理之下的不同民族中尤为显著。当新的通讯形式让无数的种族群体,如俄罗斯的车臣人、加拿大的法国人、遍及美国的印第安人等能够坚持他们各自的利益和权利时,民族主义所要求的将少数民族同化到主体民族中遭到了更多的抵制。

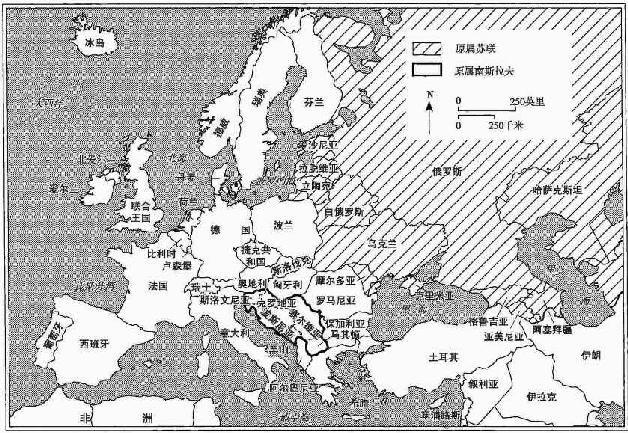

冷战结束后的欧洲(1991年),摘自William R.Keylor,The Twentieth-Century Word:An International History New York Oxford University Press,1996

民族统一性削弱的影响后果波及全世界。民族国家除了面对内部宗教和种族的挑战以外,还随着跨国组织和各种联系的加强而不断遭到削弱。例如联合国建立了虽然比较虚弱但颇具雄心的国际管理机构来推行其规范和决议。跨国公司也培育了有影响力的私人管理机构,同时科学家、军人、娱乐明星和其他专家也与其国外伙伴开始更频繁地交流合作。所有这些跨越政治边界不断兴起的金钱、物资、服务和信息流动的迹象都削弱了所有地方的国家统一性。