第八章 走向世界:元、明两个朝代给中国带来了什么(第14/16页)

这些苗条的美人也许是一直坐着,因为站着很疼。臭名昭著的裹脚习俗(把女子的双脚用布帛缠裹起来,使其成为又小又尖的“三寸金莲”)可能始于1100年左右,在朱熹出生前30年。大概那个时候有一些诗指的就是裹脚这件事,在1148年后不久,一位知识分子写道:“女性的裹脚是最近开始的,在以前的任何书籍中均没有提到。”

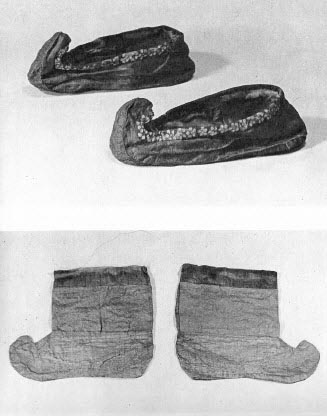

关于裹脚的最早考古依据是在黄升以及周夫人的墓中发现的,她们分别死于1243年和1274年。她们的脚上都裹着6英尺长的裹脚布,穿着丝绸鞋,鞋头向上翘(见图8-2)。周夫人的骨骼保存完好,可以看到她那畸形的脚:她的8个小脚趾头扭曲在脚掌下,两个大脚趾头向前伸着,使得这双纤细的脚能够穿进她那又小又尖的鞋子。

12世纪的中国并没有要求女性裹脚,改善女性的走路姿势似乎可以让所有人着迷(至少,让男性着迷)。但是,黄升和周夫人受到的折磨比其他国家的人们受到的折磨要大得多。穿细高跟鞋会让你脚趾起泡,裹脚则会使你坐在轮椅上。这个习俗带来的痛苦是——日复一日,从出生到死亡——难以想象的。就在周夫人被埋葬的那一年,一位学者对裹脚进行了批判:“还不到四五岁的无辜小女孩,却要遭受裹脚带来的无尽痛苦。我不知道裹脚的用处何在。”

图8-2 小脚:黄升墓中的丝绸鞋和袜子。黄升死于1243年,是个年仅17岁的女孩。这是历史上关于裹脚的首个有力证据

确实,裹脚有什么用?但是裹脚变得越来越普遍,也越来越恐怖。13世纪的裹脚使双脚变得更瘦,而17世纪的裹脚却是使双脚变得更短,而且还要弓,要裹成粽子状,成为所谓的“三寸金莲”。20世纪深受裹脚之害的妇女双脚的照片简直惨不忍睹。

把所有的这些都归罪于朱熹就有点过分了。他的哲学思想并没有使中国的核心文化变得更加保守,相反,文化中的保守主义使他的想法受到欢迎。朱熹的思想只是军事溃败、紧缩以及社会发展下滑的最明显的反映。12世纪世界衰退时,古代与其说是复兴的来源,还不如说是避难的场所。在1274年时,也就是周夫人死的那一年,全球探险的可能动力之一——文艺复兴精神已经极其缺乏了。

那么,1100年之后社会的停滞以及之后的衰退是否解释了为什么是科尔特斯而不是郑和到达了特诺奇蒂特兰呢?这只是解释了部分原因而已。不过这倒可以解释为什么在12~13世纪没有伟大的探险航行。但是到了1405年,当郑和的第一支宝船舰队从南京出发时,东方的社会发展又一次加速。永乐皇帝多次派郑和下西洋显示了他开放的思想。随着社会的再一次发展,15世纪的知识分子开始寻找可以替代朱熹思想的理论。

例如,王阳明就曾经非常努力地遵循朱熹的思想。在1490年时,像朱熹建议的那样,王阳明花了一周凝视着竹子的茎。但是这非但没有给他带来顿悟,反而使他生病了。就在那时,他产生了一个顿悟:他认识到每个人直觉上都知道事实,而不需要几年的静坐或者学习孔子的言论。只要我们实践了,就能够获得智慧。这个顿悟非常适合发展中的社会。王阳明成为新的文艺复兴人,跻身于时代一流的思想家、哲学家、文学家和军事家行列。王阳明的弟子甚至更加反对朱熹的思想,认为街上都是圣人,每个人都可以自己判断对错,认为变得富有是件好事。他们甚至——恐怖中的恐怖——提倡妇女平等。

结束郑和航海的这个决定,并不是在保守主义衰退的背景下,而是在充满着扩张、创新和挑战的背景下做出的。没有证据显示是死板、保守的思想阻碍了15世纪中国的探险活动,而朝气蓬勃的文艺复兴则推动了欧洲人漂洋过海。那么,到底是什么导致了这样的结果呢?

为什么是欧洲人发现了美洲,而不是中国人

我们已经看到了答案:是地理,而不是人,使得中西方走向不同的道路。地理因素使得西方人比东方人更容易到达美洲。

欧洲人最显而易见的地理优势是自然地理:季风、岛屿的位置以及大西洋和太平洋的面积差距都对他们非常有利。如果有足够时间的话,东亚的探险家最后也一定会穿过太平洋。但是,在其他条件同等的情况下,维京人或者葡萄牙船员总是会比中国人或者日本人更容易到达新大陆。

当然,在现实中,其他条件很难同等。并且,在15世纪时,经济和政治地理使原本就有自然优势的西欧更具有优势。当时东方的社会发展远高于西方,并且由于马可·波罗这样的人,西方人知道了这一事实。这刺激了西方人下决心要在经济上超过东方人,跻身于地球上最富裕国家的行列。相反,东方人却没有多大的动力前往西方。他们依赖于别人主动走向他们。