第六章 金戈铁马:东西方帝国与外来入侵者的斗争(第12/21页)

不可否认的是,罗马采取的办法的确保卫了边疆地区。在公元1世纪时,莱茵河和多瑙河以外的日耳曼人和中国西部边境地区的羌族人一样人口迅速增长。此后,部落之间互相争斗,与罗马的城镇开展贸易,并悄然经由河道进入帝国内部。为了完成这些事情,他们必须组织起更大的团体,推选出强势的首领。为了应对边境日渐松懈的问题,罗马帝国和汉朝一样建造起长城(最著名的是横贯大不列颠岛的哈德良长城),监督贸易,并且反击入侵活动。

公元161年,马可·奥勒留成为罗马皇帝,当时罗马似乎还处在健康发展的轨道上,而且马可·奥勒留对哲学充满热情。然而,他必须面对第一次东西方交流带来的众多问题。在他即位当年,第一次严重的瘟疫在中国西北边境的军营爆发;来自叙利亚的帕提亚人入侵罗马,迫使马可·奥勒留纠集军队来应对威胁。拥挤不堪的军营为疫病传播提供了理想条件,于是在公元165年爆发瘟疫(可能是天花或麻疹,但是史上的记载都含糊不清),给他的军队带来了毁灭性打击。伴随着遥远北部和西部发生的人口变动,强大的日耳曼帝国穿越多瑙河,瘟疫也在公元167年蔓延至罗马。马可·奥勒留用他的余生——13年——与入侵者抗衡。[9]

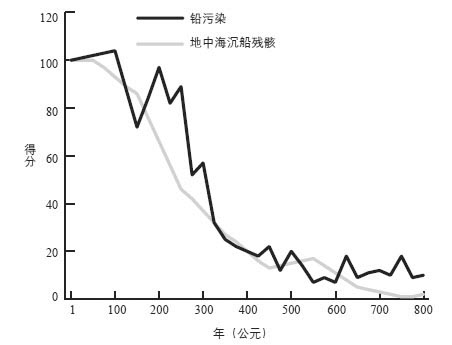

和中国不同,罗马在公元2世纪取得了边境战争胜利。如果没有获胜的话,公元2世纪80年代的罗马就会像汉朝一样陷入重重危机。尽管如此,马可·奥勒留的胜利仅仅影响了变革的步伐,而非结果,这也意味着单独靠军队的力量无法阻挡国家灭亡的命运。疫病引发了平民大规模死亡、国家经济崩溃、食品价格和农民工资飞涨。从这个角度看,瘟疫实际上为幸存下来的农民提供了获得财富的机遇,他们可以抛弃原本贫瘠低产的土地,聚集在肥沃多产的土地上。但随着农耕范围收缩,税收和租金也随之下降,中国经济大环境进入自由落体阶段。公元200年后,地中海沉船残骸数量锐减。公元250年后冰芯中的污染水平、湖泊沉积物以及沼泽也大幅度减少(见图6-3),所有人都可以切身感受到生活的艰苦与匮乏。公元200年后,发掘出来的牛、猪、羊骨骼明显变小、变少,这就表明当时生活水平不断下降。到公元220年左右,富有的城市居民所建造的宏伟建筑与雕塑数量也不断减少。

图6-3 衰亡与瓦解:公元后第一个千年,地中海沉船残骸数量以及西班牙佩尼多维洛湖床的铅污染水平。下降曲线与图6-2中公元前第一个千年的上升曲线相对应。和图6-2中一样,沉船数量和铅含量已被标准化,因此它们可以在同一纵坐标中进行比较,公元前1年两者数量均计为100

就在马可·奥勒留取得胜利的50年后,罗马失去了对边境地区的控制。公元前1世纪,虽然汉朝战胜了匈奴,但对汉朝统治者来说,边境地区似乎变得更难驾驭。同样,当时罗马也接连取得胜利,重挫帕提亚军队,使得该政权在公元3世纪20年代波斯入侵前就已经灭亡。然而,新生的萨珊王国建立了更集权、更先进的国家,并在公元244年打败了罗马军队,杀死了领军的罗马皇帝。

大批军队和金钱被用于支撑坍塌的东部防线,导致罗马无力在多瑙河、莱茵河边界严密布防。入侵者没有以小团伙的形式偷越边境、抢夺牛羊,而是作为数百人或数千人的强大军团冲破脆弱的防线,烧杀抢掠,抢夺奴隶。刚从波罗的海沿岸移民至巴尔干半岛的哥特人沿路掠夺直至希腊,甚至在公元251年打败并杀死另一位罗马皇帝。也许是人口流动的缘故,当时瘟疫爆发变得更为频繁。公元259年,罗马终于召集起一支军队对抗波斯入侵,可是结局更为悲惨:罗马皇帝瓦勒良不仅被俘,还被关进笼子长达一年,身着奴隶的破烂衣服,遭受极端可怕的折磨。罗马人坚称瓦勒良的刚毅不屈最终打动了捉拿者。但事实上,如同匈奴抓获汉朝皇帝一样,波斯人最终对折磨瓦勒良失去了兴趣,于是将他的皮剥下来,挂上城墙。

第一次东西方交流以及波斯萨珊王朝的崛起导致罗马帝国的地位一落千丈。在人口减少、经济停滞不前的紧要关头,罗马皇帝比以往任何时候都更需要金钱和军队。他们想到的第一个(但并不明智的)办法就是利用货币贬值的手段来组建新的军队,结果导致货币价值下降,加速了经济崩溃。军队认识到中央政府的失败无能,于是决定自己掌握政权,很快就宣称新皇帝即位。这些新皇帝与之前的皇帝形成鲜明对比,他们完全没有天赋君权的观念。他们中有许多人都是强硬派军人出身,有些甚至是列兵出身的文盲,因此很少能够在王位上坚持两年以上,所有人最终都死于非命。