马万里的艺坛生涯(第2/3页)

上海为书画家云集之地,形成我国近代绘画的一大主流。执画坛牛耳的是安吉吴昌硕。万里到沪也就很虚心地将二十四画屏就教于缶老。缶老极为激赏,挥笔写了“活色生香”四字,这就是画屏印行成册时的扉页题字。与李梅庵(清道人)齐名的曾农髯,书法得黑女神髓,在海上有曾、李同门会组织;门弟子都一时俊才,张大千亦曾之门生。农髯看到万里的作品,喜出望外,欣然为题:“万里贤棣以妙龄所为书画,其骨韵之清丽,当压倒一切,老髯亦当引为畏友。”因此万里亦尊髯为师。石门吴待秋亦当时尊宿,为万里画屏题道:“马君笔墨超逸,所作花卉娟秀绝伦,有飘飘欲仙之致。”

一九三四年,万里与老画师黄宾虹联翩赴广西举行联展于南宁,受到热烈欢迎,获得“马君以其艺倾倒南中名流”的美誉。

万里与大千颇多翰墨缘。早岁玉岑为介绍订交,同客上海时,过从更频。万里西行后,大千、悲鸿亦先后到南宁,曾多次合作。其中《岁寒三友图》,大千写松、悲鸿画梅、万里补竹,就是此时所作。它标志着他们之间的情谊,成为艺林佳话。其后在桂林三人又两次同登独秀峰。大千签署的《曼庐大千合写桂林独秀峰》手卷,即第二次下山后所作。悲鸿为写引首,并有诗记其事,一时名流,多有题咏。万里且将悲鸿在南宁为他个展赠序之手迹,一并装裱成一长卷。现广西博物馆已作为文献珍品收藏。其后两年,万里、大千又相聚于蜀。是年大千四十二岁,曾自画像一帧,题曰:“奉贻万里老友,时同在春城山中,庚辰六月十日也。”又刻白文三字印“不犹人”赠之,此印边款“大千为万里刻”。俗话说,有来必有往,何况万里是个多产画家,他画了精品赠给大千,一定不少;至于为大千治的印,现在看到的已有六七枚之多。

万里的书法功力很深,童年学柳,中年加米的纵肆,笔力极健。兼行、楷、篆、隶之胜。以隶参入篆意,他自称他的隶书是“篆之孙,隶之祖”。抗战时曾书一篆联:“忍令上国衣冠,沦于夷狄;相率中原豪杰,还我河山。”用陈联表达作者的爱国热情,激起读者共鸣。十年动乱中,他又以隶字写了“醴泉无源,芝草无根,人贵自立;流水不腐,户枢不蠹,民生在勤”以寄意。这些对联,笔力刚劲雄壮而组织严谨,在展出中受到好评。

万里的篆刻更是独辟蹊径,卓然成家。他从小勤奋练字刻石,家中悬挂书画,潜用小刀把印章挖出,集辑临摹。一九三八年张大千为作《九百石印精舍图》,万里手拓一百六十八印于其后,大千复将其首印“陶铸吉金乐石”朱文印写成“引首”冠于图前。著名学者马一浮先生赠长题,一时名流,竞相跋识,遂成长卷。己卯立夏前三日,日寇轰炸渝城,廛市焚荡,万里所居,适丁其厄,平生所作画印尽毁,而此卷幸存。

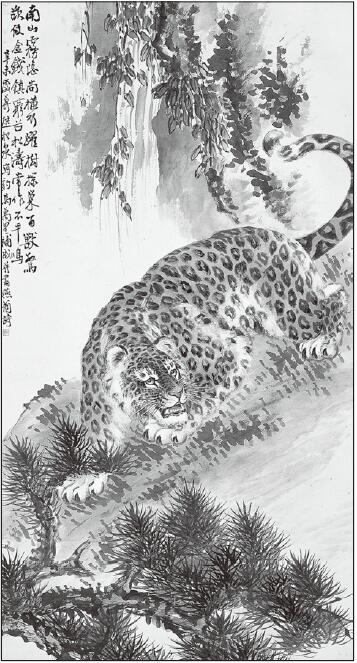

马万里作品

万里在上海曾刻一朱文大印:“吉金寿石藏书绘画校碑补帖珍玩弄玉击剑抚琴吟诗谱曲均为曼公平生所好”,累累三十二字一气呵成,识者赏之。

万里治印初得祝子祥指授,其后取法于邓石如、吴让之、赵之谦、吴昌硕诸家。解放后,寓京中十年,所见益广,钻研更勤,所诣愈深。曾撰《小中见大说治印》刊于报端。

万里不但治印功夫极深,用印及印泥尤为讲究,认为中国画就是要诗书画印面面俱到,既发挥各自特色,方可相得益彰。一九八一年其遗作在南京博物院展出,江苏国画院院长钱松喦亲临观看,对万里的笔墨、用水、用色、构图、字、画、印赞不绝口。对一幅《事事如意图》,尤致倾倒之忱,认为两个鲜红的柿子,几片蒂和一支古色古香的如意,用了浓淡适宜的墨色,画在仿古宣纸上,色彩似乎很简单,柿和如意在幅式的下半部,左侧长题,其余全是空白,右侧顶端却钤了一个小圆形朱文印。整个画面有很大部分是空白,读来却是十分丰富灿烂,美感无穷,这样的布局、敷彩,既合古法又别具匠心,真是高手,遂即席赠二绝句。

一九七九年夏秋间,万里已重病在身,其妹想为他写一小传。他说:“你又不是搞这一行,写不好的。‘并世未应无巨眼’(现已查悉这是其舅氏毗陵诗人吴镜予的赠诗),我有作品在,会有人给我评价的。”

其实,早在三十年代,悲鸿赠序时已作过评价:“马君画格清丽,才思俊逸,有所创作,恒若行所无事,书法似明人,得其倜傥纵横之致,而治印尤高古绝伦,余昔所未知也。”书法家潘伯鹰读后又得出徐序“陈义甚高,洵是笃论”的结语。