理智情感:每日面对的内心冲突(第2/5页)

再进肖想莉的学校,大门口的标语牌让我们有些吃惊,上面写着:“学习雷锋,学习肖想莉。”看得出,我们的节目和随之而来的各种报道已经把肖想莉捧上了一个很高的位置。

经常有单位来学校请肖想莉去演讲,肖想莉也学会了把自己的故事讲给别人听并感动别人。变化在肖想莉身上悄悄发生。她的老师向我们介绍说:社会各界捐款众多,收养她的盲人夫妇也开始和学校产生矛盾,总觉得学校隐瞒了些什么,而肖想莉由于习惯了拆开夹着金钱的来信,因此,如果哪一封来信拆开之后里面没有钱,肖想莉就会露出不太高兴的神态;新的自行车和洗衣机也搬进了肖想莉低矮的家中,生活明显地改善了。

当肖想莉的老师把这一切讲给我们听的时候,我们开始不安起来,事情的发展并不像我们最初想象的那样简单。我们开始怀疑:当初我们情感的自然流露是爱这个孩子还是害了这个孩子。

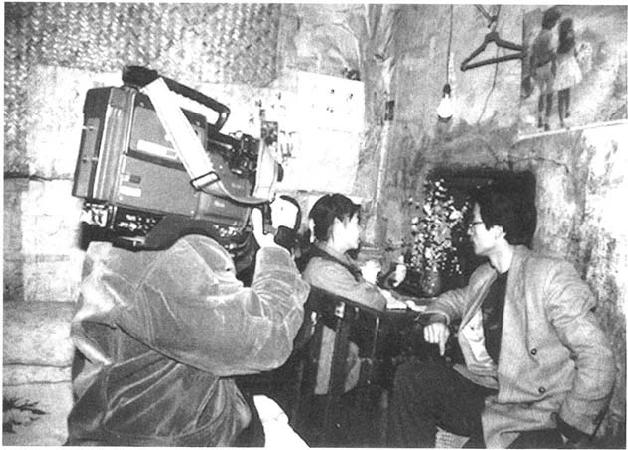

这就是我们在采访肖想莉时,在她小阁楼上拍下的工作照,为迎接我们,肖想莉在墙上贴上一张手写的小标语:欢迎各位来宾。在那个时候肖想莉的眼里,都是对未来的一种渴望。也许是我们的介入带走了她的纯真梦想?

事态的发展比我们想象的还要糟糕,又过了两年,我们听武汉来的朋友讲起,肖想莉已经不见了,临走给家中留下话:学是不上了,自己要去南方闯天下,苦日子该结束了。

我们听到这个结果,都有一种当了凶手的感觉。是不是正因为我们的报道,肖想莉平静的苦日子才开始被打破,诱惑出现了,而最终,诱惑一步一步把肖想莉送上了另外一条路。

理智开始迟到地出现,莫非善良有时也是一种错误?

见到贫弱的孩子,立即想伸出援手去拉一把是人之常情,然而一旦火候没有掌握好,这只伸出的援手却使出了反方向的力,将被扶助者推进另外的苦难中。

理智和情感开始打仗,难分难解得让我自己都不知该站到哪一方。肖想莉的事件走向有些特殊,姑且可以算作特例,内心的审判只在我们几个人心中进行就可以了,更何况,据我所知,想流浪的肖想莉经过一段时间之后又回到了武汉的家中。生活一如往昔,不知她内心经历了怎样的挣扎和抉择,今日的平静会有多久,但我作为大哥哥,衷心地祝她以后的日子顺畅些。而由此引开去,我们都该想到这样一个话题:我们该如何扶危济困?

最近一些年来,我们经常可以在报纸杂志上看到一些孩子或某些成年人遭遇不幸的报道,而往往这样的报道发出之后,社会各界的同情心便蜂拥而至。中国人的善良有目共睹,社会各界伸出的援手往往救不幸者于危难之中,结果总是好的。

我深受感动也时常成为伸出援手中的一位,然而理智告诉我必须关注这样一个问题:那些没被新闻关注的不幸者呢?

小姑娘杨晓霞的不幸,很多人都是通过报纸知道的,她患了一种罕见的疑难病症,从外地来到北京求医,没有钱,找不到名医,生命之光就要离她远去。社会上的人们在看到记者的感人报道之后,出钱出力出方子,在众人的帮助之下,杨晓霞终于渡过难关,生命重新开始像鲜花般美丽。

但社会的捐助还是源源不断地涌来,杨晓霞全部康复之后,富余的金钱有几十万之多。

我知道,杨晓霞是幸福的,但在中国,和杨晓霞处在同样病痛境地的孩子还有很多,而由于未被媒介知晓,他们也许就在钱的压力下默默地死去。

同在蓝天下,命运如此不同,这公平吗?

情感告诉我们,遇到弱者都会伸出援手;理智告诉我们,通过媒体像幸运抽奖一样地扶危济困不是个办法。

杨晓霞最后把几十万元巨款捐给了宋庆龄基金会,很多善良的人松了一口气,否则多余的钱放在健康的杨晓霞家中,人们总会被自己爱心引出的结果弄得有些心中不安。

必须拥有一种机制,让扶危济困的甘露能均匀地流向更多的土地之中。也许媒体中的不幸者会一而再再而三地被改变命运,但更多不知名的不幸者也该得到救助。如果更多的基金会能具体而又令人放心地承担起这种任务,社会的爱心将会释放得有效和公平得多。

也许我们将来习惯于把捐款投向一个箱子之中,它可能是少年白血病救助基金,可能是无家可归儿童救助基金,可能是生活贫困的大学生救助基金等等。我们知道这些基金会得到很好的监督,他们会具体地把爱心投放到更多不知名的不幸者身上,于是我们放心地离开,我们会被告知,在某一个角落,那个不幸者重新走进了快乐的生活,我们也因此拥有了更多的快乐。而理智与情感的交战也会在这个领域偃旗息鼓。