复关谈判:中国与世界的磨合(第2/5页)

一瞬间,这位署长有些发蒙,因为他已经习惯了中国对他说“不”,于是当翻译之后,他转过身来问龙永图:“是这样的吗?”

龙永图肯定地说:“没错。”

多年以后,当龙永图率团和世界各国谈判关于中国加入世贸的问题时,1979年这个老故事不知是否还经常想起,他是否会在想起时感到一丝幸运:中国终于从接受别人的援助开始一步步向国际惯例慢慢靠近了。

和我聊天的是长春一汽的老总竺延峰,这是一位三十多岁的少帅,采访中,我针对复关在即,向他提出一个问题:“你这一任或许正是中国汽车业经历生死存亡的关键时分!”少帅神情凝重但又很自信地回答:市场不相信眼泪。

大人物的大决策

1999年11月15日,中国和美国终于结束了关于中国加入世贸的谈判,这一结果让很多人兴奋。事后兴奋的人们也慢慢得知,这场谈判几乎提前结束,但由于关键时刻,中美两国高层领导人打出了关键的政治牌,经济谈判中的难题终于被轻易化解,结局自然让人兴奋。

谈判中,中美双方的代表其实都授权有限,无论是美方的巴尔舍夫斯基、斯帕林,还是中方的石广生或龙永图,他们手中的底牌其实就那么几张,在谈判陷入僵局的时候,双方直接谈判的人士其实都无法更改底牌。很显然,谈判是一种妥协的艺术,双方如果不能互相满足,那只有先告别然后各自走人。

关键时刻,双方领导人以一种超乎寻常的大局观迅速作出决策,相信美方的代表和中方的石广生和龙永图们,都在谈判濒临破灭的边缘,得到了更新过的底牌,于是,谈判又柳暗花明。

谈判中,江主席对美国谈判代表团的接见和朱镕基总理的驾到,缓解了谈判的紧张气氛。与此同时,巴尔舍夫斯基一次又一次回美国驻华使馆和“老板”通话,甚至出现她在外经贸部女厕中和正在浴室里的克林顿通电话的局面。相信这一切都为谈判成功打下了最好的伏笔。

在回到美国之后,美国总统经济顾问斯帕林意味深长地说了这样一句话:“无论克林顿还是江泽民,将来一定会为自己在这一生中作出这样重大的决定而感到骄傲的。”

虽然我是中国人,但我同意斯帕林的说法,因为这个决定中蕴藏着一种大局观和坚定的方向。我喜欢这种大局观和方向,对中国来说,它似乎显得更加珍贵和可爱。

谈 判

原本我对复关谈判是一无所知,怎样谈判我更无从知晓。

不过1994年1月份我接到的一个电话改变了这一切。

电话是由我们评论部主任孙玉胜打来的,当时的我还住在地下室里,电话中主任告诉我:“做一个准备,3月份到瑞士日内瓦采访中国复关谈判。”

放下电话我有些头脑空白,一来复关情况不熟悉,二来这可是评论部成立后第一次出国采访,落到我头上,有些受宠若惊。

很快进入工作状态,3月初成行的时候我对复关已经有所了解。

谈判在瑞士日内瓦进行,在这样一个世界首富的国家里,谈中国复关的问题有助于人们更好地理解为什么要复关和复关之后的目标是什么。中国代表团住在中国人自己的一栋一点儿都不高级的小楼里,饭菜都是中式的,平时代表团的团长和龙永图他们都是在这儿排队买饭,自己洗碗,毫无特权。

代表团里有三十多人,晚上大家一般坐到一起开个大的碰头会,彼此碰一碰情况,第二天,分头和别人谈,有人谈农业,有人谈纺织品,有人谈服务贸易,各自分工,各自拿着厚厚的有关资料和文件,每天匆匆忙忙,行进在风景如画的日内瓦街头。

关贸总协定的大楼很西方很古典也很让人有压抑感,很多重要谈判和相关会议都在这里举行,因此我们无数次在这栋楼里窜上窜下。现在回头看,不管谈判怎样压抑、进程怎样缓慢,其实谈判本身就是中国和世界磨合的过程。十四年的谈判,十四年的磨合,很多人只盯着谈判的结果,是入了还是没进去?但忽略了一点,在这十四年的谈判中,中国学会了很多,前进了很多。因为谈判代表团虽然只是三十多人,可在他们的背后,却是中国的各个产业,每一次谈判的进程,都是中国相关产业进一步与世界融合的进程。

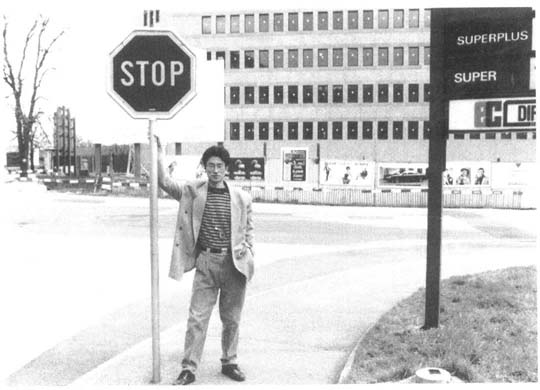

不知为什么,在日内瓦采访复关谈判时,我会拍下这样一张照片,或许是大大的STOP深深地刺激了我,汽车到路口应该停下来,但复关进程和中国改革必须永远向前,甚至关键时刻不惜闯一些红灯。