终南山书院(第2/3页)

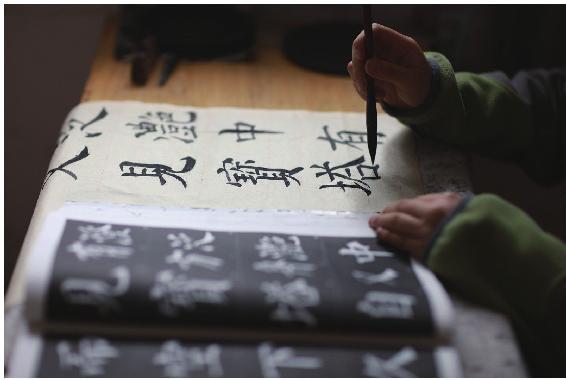

年纪偏小来书院不久的孩子在纸上画横线,而在书院待了五年的14岁的德乐已经在临帖了。

下午四点到五点是劳作课。每天的捡柴火、放羊、种菜和给菜浇水,便在劳作课上完成。捡柴的过程中,一些孩子会把自己捡到的好看的松果收集起来,记得小时候我也喜欢收藏大自然里的花花草草,把它们夹在书本里做成标本或放在房间里做点缀,小孩子对大自然的爱是相通的。而挤羊奶的任务由书院里最大的孩子嘉衡完成,初夏的终南山是樱桃成熟的季节,学校旁的一棵樱桃树是最受孩子们欢迎的,身手好的则直接爬上去采摘。

下午五点半,晚餐时间到了,大家排队打饭,然后坐在桌子旁待所有老师和同学都坐下后,开始餐前诵经感恩。餐前的感恩诗是白老师写的:

求学终南山,当念父母难。

粒粒盘中餐,声声圣人唤。

感恩国亲师,拜谢众有缘。

誓称贤者愿,无愧天地间。

现在的孩子普遍不知道感恩,不知道一粥一饭来之不易。对天地万物、对父母没有感恩之心,他们习惯了饭来张口衣来伸手,而书院里的孩子们不管何时吃饭,总是吃得干干净净,碗底不会遗落残渣,即便掉在桌子上的米粒也都会夹起来吃掉,用过的餐具也会自己清洗后放回原位。我想这与孩子们自己亲手捡烧饭用的柴并亲自种菜有关。

这一点我也深有体会:在开始山居生活以前,我也时常浪费食物,经常碗底剩一些饭菜吃不完,倒掉也觉得理所当然,而在山居生活中吃着自己亲手种的菜,粮食是自己经历辛苦运来,吃的水是自己每趟来回半个小时去村子里拎来,这样的生活不到一周的时间我以前浪费食物的坏毛病就彻底不治而愈了。连我妈来到终南山时都惊奇于我的变化之快。

这里的学科没有数学物理等理工学科,我问侯老师:“这样在孩子们的成长中会有缺失吗?”

侯老师说:“不会的,因为我们每天学习的《黄帝内经》里很多都涉及数学,况且术业有专攻,孩子们是立志学医。在谈及将来孩子们与社会的对接问题时,侯老师说书院以培养中医为主。在书院打基础,三年学经络,三年学经方,三年参与师承班,学医之路漫长且深入。好在中医的学习也是实践的学习,学的过程就在运用,学的过程就体验到快乐。未来孩子们将成为一名名中医师或艾灸师等健康领域的职业人。最重要的是,孩子们的父母不愿看到孩子们在应试教育下失去童年本来应有的模样,在书院的学习生活虽是一条非主流的道路,却最大可能地给予了孩子们最大的发展空间和本性保留。”

我问德乐:“现在你年纪这么小,你确定自己将来长大后依然想做一名中医吗?”德乐微微笑道:“是的,我确定。”她清晰的愿力和志向让我感到震惊。

在当下社会多少人没有志向,不了解自己的内心,找不到人生的方向,于混混沌沌中虚耗年月。或许看似目前孩子们的生活与大环境脱节,但我相信这些年书院的生活会在他们内心深深地埋下一颗智慧的、坚忍的种子,这颗种子在书院的呵护下得以扎根成长,在将来出山后的入世生活里,那颗种子将照亮他们未来人生的每一步。

在山上学习生活多少有些清苦、寂寥,一般人是待不住的,能用心学习又能安住于山上,这些孩子们都通过了考验,也真是不容易,我第一次从内心深处对一群孩子升起敬意来。

正如白老师所说:教育归根结底就是持续不断地提升一个人的能量,能量的高低决定这个人的生命力和影响力。

书院经常带孩子到大自然里去,在大自然里才能感受到壮美山河无尽的魅力,智者乐水仁者乐山,在大美山水之间才能培养出智仁勇三全的人,这是孔子当时教育的最高境界。脱离天地自然每天局限于围墙式的教室,只会限制孩子们心性的发展。在天地自然中可养浩然正气,吸收天地精华,吸收天地之能量,书院里的孩子们无疑是幸运的。

在有的家长和孩子削尖了脑袋往名牌大学里冲时,书院的老师、家长与孩子们却选择了这样一条少有人走的路,我是发自内心地理解他们的,虽然我们各自的形式不同,但其实我们走在相同的道路上:生命应探寻的不只是物质世界,它更是一场内在成长与精神回归之旅,在五味杂陈的尘世间不随波逐流,永葆一颗赤子之心,追随内心,让自己的生命绽放出更多的美好与诗意来,如此,便不辜负生命了。

练习书法是书院孩子们每天的必修课。