2.4 是否理解“刻意练习”?(第2/2页)

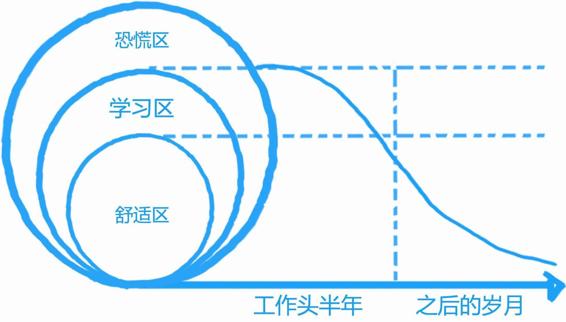

刻意练习就是身处学习区的练习。所以,当刚进入一个新的企业,从事一个新的职业,初期半年,都很容易让自己在学习区。它一定不舒适,因为总会有很多新知识、新要求、新方法,但也不至于感到恐慌,因为你能从事这样的职业就一定意味着你具备某种程度的胜任力。在这半年的过程中,你的感觉是什么样的,不那么舒服,总有小担心,怕自己“现原形”,但同时你的觉察力也很强,你对自己的状态以及状态变化十分敏锐。

当然,之后的一年及N年里,多数人熟稔自己的工作,企业也不会对你个人有能力上的新要求,它们制定各种指标,达标就发绩效奖金。此时,你进入了舒适区。有人会说:“没有啊,我们还是老加班,工作还是很忙。”但是这一份忙,是很“舒适”的忙,工作内容跟当初没什么两样,公司给你的是舒适区的苦力活,这反而减少了你在学习区的时间和精力。

这也就是为什么很多人说“我5年的经验无非是1年的经验重复了5年而已”。

我们来看看进入学习区的“刻意练习”的特点有哪些。

● 练习的方法需要设计

毫无设计的胡乱练习经常事倍功半。一个人想成为棋手,如果他选择的练习方法就是跟高手下1000盘棋花费1000小时,其进展不会比用经过精心设计流程的方法练习100小时有效。这几乎可以适用于所有的领域。李老师跟我设计了关于如何培训的练习方法,并亲身实践,这远比之前胡乱的讲座有效得多。对于其他能力而言,当你选择了一个好的教练,你就选择了经过设计的练习,因为教练会采用设计好的练习方法。当然,一些人一定会说:“我德州扑克玩得好,之前的练习也没做设计啊。”“我喜欢写作,文笔好,之前的练习似乎也没做设计啊。”在跟一些持有这类观点的人就他擅长的能力做了更仔细的探讨后,我发现,在他的练习过程中,他同样做了设计,只是这种设计是下意识的。我的一个好朋友扫雷十分迅捷,99颗雷平均能60秒扫完,他承认花了大量时间练习。其练习的方法是把每种标记的“图样”记录在了一张纸上,比如“121”就代表两个1的上方都有地雷(当然他的“图样”比这个要复杂得多),然后用长期练习把这些“图样”记住,速度自然就快了。这难道不是一种设计?

● 多次重复的练习

还记得我之前讲跟董老师就某一个开场练习了四次吧。你也许听说过乔布斯每次在苹果发布会上的十分钟演说都要练习四个小时,拿捏每一个措辞的表达。且不必说运动员、厨师、木工在练习时要重复千遍万遍,即便是销售技能,也将针对不同客户,不同回应的话术练习数遍到数十遍,以达到下意识反应。相比刻意练习的多次重复练习,我们自己的随意练习可能连两次重复练习都会嫌烦。

● 专注

这个词总被用在禅学里,集中注意力做当下的事情。说来很简单,做起来却很难。孩子最容易专注,因为他们不会被更多过去及未来的事情所烦扰,只是一旦他们进入到了“起跑线”,小升初、考大学等种种的未来就开始蹦出来烦扰。成人则比较困难,咱们得承担多个角色,工作、家庭、感情、爱好,哪个都占一点分量都在大脑里占据一块地盘,穿插其中的还有过去的“怨憎会”和将来的“求不得”。此番种种,本来很单纯的专注到了成人这里却成为必须修炼的法门。既需要整理出一份干净整洁的外在空间,又得整理出一份心无旁骛的心理空间。

● 持续反馈

能力提升的突破点往往在持续“反馈”上,你设计了练习,多次重复,很专注,但是没有任何反馈,此时你不知道自己走到了哪里。之前,我提到过有效的学习环境是能力提升的必要条件,这个学习环境就是能提供持续反馈的环境。这清晰持续的反馈是很难找到的,对于需要互动和太过“艺术”的技能(如谈判、培训、咨询、美术、音乐),找一个合格的教练、老师或者同伴是最好的方法。

但是,我们往往找到的都是不合格的老师,他们更多的不是给你反馈,而是评价。

评价跟反馈最大的区别就是:评价加注了个人的臆断,而反馈则是做到尽量客观不带判断。“你在谈判上还差得很远”就是评价,“当对方提出这个问题时,你是这样回答的……”这是反馈。我想强调的是:评价往往对个人能力的提高毫无效果,反而在打击信心方面“相当靠谱”;但反馈却可以让对方自我觉察,并有效矫正。