注释(第2/5页)

[23]绍斯波特(Southport),英格兰西北部城市,与爱尔兰隔海相望。

[24]隐修士彼得(Peter the Hermit,1050—1115),法国神甫,鼓吹圣战,系第一次十字军东征的重要人物。

[25]吉格舞(jig),一种活泼欢快的乡村舞蹈,流行于爱尔兰与苏格兰。

[26]在欧美,亨利·S.霍尔(Henry S.Hall)和塞缪尔·R.奈特(Samuel R.Knight)编撰的数学课本系经典教材。

[27]“Le suprème charme qu’on trouve à lire une page de de Selby est qu’elle vous conduit inexorablement a l’heureuse certitude que des sots vous n’êtes pas le plus grand.”[译者按:此乃引句的法语原文。]

[28]见《世界之光》。

[29]此书坊间现已罕见,系藏家追逐的珍本。迪加尔班捷个性刻薄,常大肆宣扬,说首家刊印《图鉴》的出版人(沃特金斯)在完成任务的当天即遭雷击身亡。有趣的是,一向可靠的哈奇乔竟然也暗示,《图鉴》是彻头彻尾的伪作,全系他人“捉刀代写”。结果,此言既出,舆论哗然,激烈程度甚至不亚于当年的培根-莎士比亚之辨。哈奇乔抛出了很多新鲜却不甚可信的证据,譬如他说德塞尔比并非该书的作者,却收获了高额的版税,“其行径正与大师之德操相吻合”。然而,严肃的学生并不接受这一说法。

[30]迪加尔班捷曾以一贯嘲讽的口吻质问,为什么胆囊炎——这种常把德塞尔比身体弄垮的疾病——会从“非必要”的名单上删除。

[31]可能是论证中存在的唯一缺点。

[32]参阅哈奇乔著《“德塞尔比水箱”日志》。书中附有详细的运算数据,并以图表清楚标明了每日的变化。

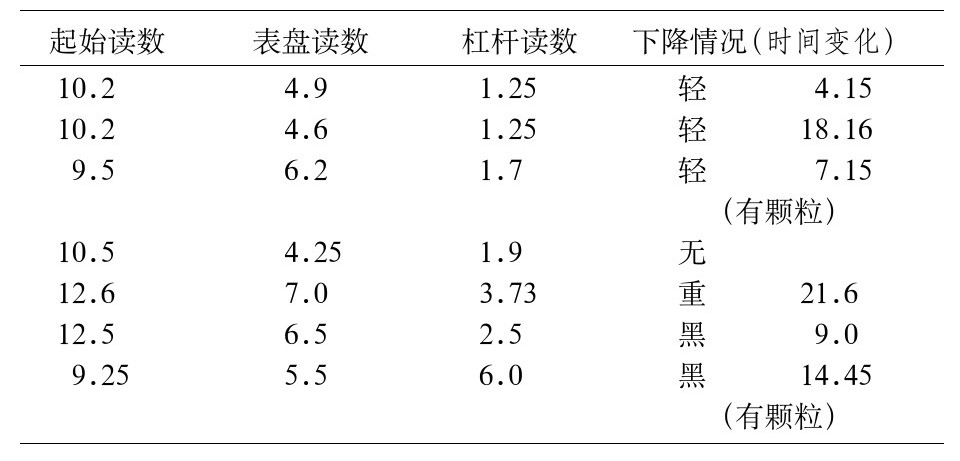

[33] 我偶然瞥见警察的记录本,现将一周的相关数据公布如下。鉴于显而易见的原因,所列读数均为虚拟:

[34]蒂纳赫利(Tinahely)、席雷拉(Shillelagh),村庄名,位于爱尔兰东部的威克洛郡。

[35]对于德塞尔比有关夜与睡眠的研究结论,所有评论家都持很大的保留意见,甚至包括向来轻信的克劳斯(参见《德塞尔比传》)。其实,这并不奇怪,因为德塞尔比认为:(1)黑暗不过是“黑气”的凝聚物,也就是说,一方面,火山喷发污染了大气,虽然这些喷发极其微小,裸眼看不到;另一方面,某些“可悲的”工业活动使用煤焦油副产品与植物染料,同样污染了大气。(2)睡眠不过是连续的晕厥状态,而这种晕厥又是(1)引起的半窒息造成的。对此,哈奇乔马上很轻率地提出了他的“伪造说”。他指出,《金色时光》所谓第三“编”的第一部分中出现了某些异常的句法结构。然而,《图鉴入门》中同样有很夸张的言论,但他却并未表示质疑。在《图鉴》里,德塞尔比痛批“晚六点以后各处蔓延的肮脏状况”,并称死亡只是“一生遭遇的痉挛与昏厥对心脏造成压迫,致使其最终崩溃”的现象。巴西特(见《世界之光》)费了很多功夫,最终确定了这些段落的写作时间。他还说,德塞尔比常年饱受胆囊炎之苦,早已丧失了斗志,至少在这些段落写成以前是这样。巴西特在书中详列了所有日期,并援引当时的报纸以资佐证,说是有一不具名的“长者”当街发病,后被搀扶进入多家私人住宅。这些资料当然是不该轻视的。如果您想获得更全面的讯息,也可参阅亨德森的《哈奇乔与巴西特》。另外,克劳斯虽然一向草率,很多观点不足为信,但在这问题上倒也值得一读。(《德塞尔比传》,第17—37页)如同德塞尔比提出的许多概念,他的推理过程一样难以捉摸,其结论一样难以反驳。就以“火山喷发”为例,方便起见,我们可以把它和某些物质(比如镭)的微观活动相比较。“火山喷发”通常发生在“夜晚”,却由“白昼”的烟雾和工业燃烧物刺激产生,并在某些可勉强称之为“暗处”的地方得到强化。名称的确是个头疼的问题。“暗处”之所以暗,只因黑暗在此“滋生”;“夜晚”之所以昏暗,只因“白昼”在火山灰的刺激下不断恶化。德塞尔比并不解释为什么“暗处”(比如地窖)是暗的,也不说明黑暗充斥所有这些地方(即该理论成立之前提),必须具备哪些大气、物理和矿物质的条件。借用巴西特的一句俏皮话来说,德塞尔比只“递给你一根稻草”:他声称“黑气”有很强的可燃性,只要用火苗轻轻一燎,甚至在真空隔绝的光电作用下,都能瞬间点燃一大片。“此举似乎意在保护其理论免受攻击,”巴西特说,“因为只要一划火柴,他的说法就会不攻自破。另外,这也有可能被当作他思维混乱的最后证明。”德塞尔比总想用实验证明他的观点,但目前并未发现任何权威的实验记录。这就是问题所在。的确,克劳斯用四十页的篇幅记录了某些实验的细节(如下),主要是如何将密闭卧室里大量“夜”装瓶的过程,而这些卧室正是锤击巨响的发生地。他解释说,“由于显而易见的原因”,实验过程中主要使用黑玻璃瓶。此外,据说半透明的瓷罐也“有一定效果”。用巴西特一板一眼的话来说,“此类信息对严肃的德塞尔比研究恐难有何助益”。我们对克劳斯及其生平所知未详。目前,仅在老旧的《德塞尔比研究书目》中发现一条简介,说他出生于汉堡近郊的阿伦斯堡镇,父亲在北德各地都有果酱生意,而他年轻时就在其父手下工作。据传,当年《泰晤士报》揭露德塞尔比书信的真相后,哈奇乔随即在希普港的一家旅馆被捕,从此克劳斯也彻底销声匿迹。《泰晤士报》毫不留情地在文章中数次提及克劳斯在汉堡策划的“无耻”阴谋,并强烈暗示他系同谋。如果您还记得这一连串事件都发生在六月,也就是《乡村图鉴》开始两周一次的连载的时候,那么这整件事的重要性也就不言而喻了。而后来哈奇乔被宣判无罪,只会让人对克劳斯更加怀疑。然而,近年来的研究还是未能揭露克劳斯的真实身份及其最终的命运。巴西特在遗作《回想录》中倒是做过有趣的猜测。他认为克劳斯根本就不存在,这完全是迪加尔班捷恶意捏造的人名,目的就是要“造谣诽谤”。然而,《德塞尔比传》的措辞非常温和,似乎并不会让人产生类似的猜疑。至于迪加尔班捷,也许是要假装分不清英语和法语,所以一直把“black air”(黑气)写成“black hair”(黑发)。此外,他还取笑满头黑发的天上圣母,说她每晚临睡前都会披头散发,将整个世界吞没。对待这个问题,要说最聪明的很可能得数勒克莱克,一位不知名的瑞士作家。“此事已超出评论家的专业范围;”他说,“如果说不出什么有用或有益的话,那他就应该保持缄默。”