第二章 金福与王哲人(第3/3页)

几年后,暴动终于平息了。1864年太平天国的“天王”被围困在南京,服毒自尽了,以免落到大清帝国朝廷的手中。

自那天以后,这位王先生就寄住在恩人的屋檐下。从来没有人问起他过去做了些什么事,人们知道给暴动分子的定罪是非常可怕的。太平军共分为四支,那么这位王先生是在哪一支部队里服役,最好不要打听。至少可以相信他只不过在负责给其他部队运送粮草的军团里服役过。

后来,王先生一直住在这家好客的大户人家里,他为自己的命运感到欣喜。他本人也表现得精明能干,是一位和蔼可亲的朋友。忠豪去世后,金福也一直把他留在身边,成了形影不离的伙伴。现在王先生已经五十五岁了,是一位德高望重的教师和哲人。他带着一副木框眼镜,留着普通人留的八字胡,显得沉着冷静,一副文人派头。要说他在太平天国时期干过杀人、放火、抢劫的事情,简直叫人难以置信。他身穿一套朴素的灰色长袍,身体稍有点发福,头上戴着一顶文人戴的绒毛便帽。按朝廷的规定,精通8000个字就可以成为一名上等文人,可佩带一簇有红色绒线的帽子,享有通过北京大城门的特权,可单独留在天子身边。

也许,他终究会忘记过去的恐怖。结识了这位真诚的忠豪后,这位暴动分子三生有幸,受益匪浅。他逐渐冷静下来,性格温和多了,学会了用思辨哲学观来观察和分析问题。

那天晚上,金福和从未离开过他半步的王先生都到了广东,告别宴会后,他们又一起到轮船码头,准备乘船返回上海。

金福默默无言,沉浸在深思之中。而老王左右环顾,思绪万千。他时而望一望月亮,时而望一望星星,带着平静的心情穿过了永吉门和永乐门,最后在刻有五百个菩萨的宝塔下上了船。

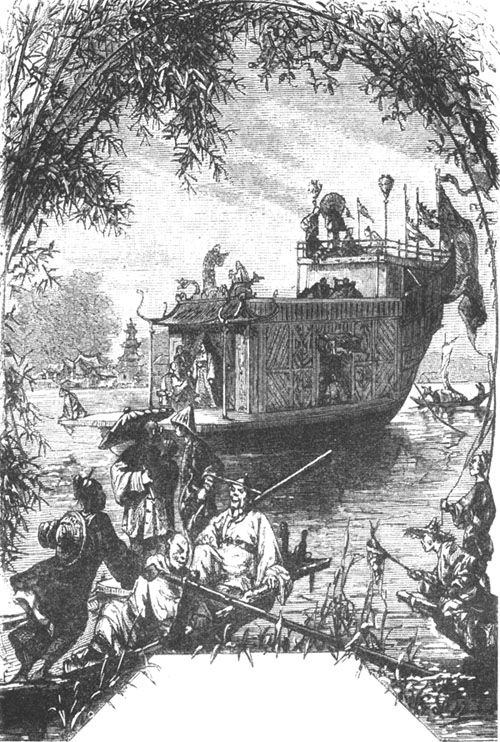

“舶马”船正准备拔锚起航,金福和老王走进了专门为他俩准备的船舱。不一会儿,船就驶出了珠江口,这只快艇白天用于运输处死的战犯,晚上运送旅客。快艇像离弦之箭一般在靠近黄浦江的嘉定港、九层“半路”塔前穿行。这里到处都是法国加农炮造成的废墟,在一些小岛和用竹栏分隔的江岸间还停泊着几艘大船。

金福与老王准备乘船返回上海

从广东到黄浦江口有150公里,即375里。晚上夜幕笼罩,一片漆黑。太阳升起时,“舶马”刚好驶过虎口,然后经过港湾的两条沙堤。透过晨雾,1825英尺高的香港维多利亚山峰时隐时现。

一段愉快的旅行后,金福和王哲人的船驶过碧蓝色的茫茫海洋,在江南地区的中心海岸——上海港——靠岸了。

————————————————————

(1) 法国东部城市。

(2) 印度东北部的港口。