第一章 来得早不如来得巧(第2/12页)

稻田所谓的打,并不是和苏联全面开战,而是进行有限的火力试探。在稻田看来,侵华战争之所以始终不能得到彻底解决,就是因为背后有苏联威胁,使得日本不得不分出相当兵力来对其警戒,但问题是苏联究竟有没有威胁,有多大威胁,始终得不到确凿证明。

要是能够在某一地点试着打一下,就能解出这道题,知道苏联的威胁究竟有多大。

稻田认定张鼓峰正是能用于试验的“某一地点”。因为地形所限,这里兵力最多也只能用到三个至四个师团,不太可能扩大为全面战争。即便搞糟了,输掉一个小山丘也没什么了不得,再糟一点,无非是报销一个师团。

还要再糟一点——不可能再糟下去了,张鼓峰西面还有图们江作为屏障,残局是一定可以收拾的。

搞糟只是做坏的打算,还有好的方面。想想看,假如苏联不动手或动手后不堪一击,日本不仅可以挽回面子,更重要的是,还能从此放心大胆地将警戒兵力大批调入中国关内,到那时,侵华战争绝对有望迅速取胜。

稻田“打打看看”的胆子或者说是创意,仍然来自那个叛逃的留希科夫。

没有苏联的肃反运动,留希科夫不会被迫来东京。作为苏联在远东的特务头目,留希科夫同时也是远东地区肃反工作的总负责人。在他任职的短短一年时间里,远东有二十万人遭逮捕,其中被处决者超过七千。

留希科夫在莫斯科的朋友给他通风报信,提醒他“注意安全”,留希科夫马上意识到自己即将被送上断头台,于是慌忙出逃。

连肃反工作的负责人都要被迫亡命海外,可见肃反运动是何等冷酷无情。这一期间最常见的现象是:人们提心吊胆地等待那个恐怖的敲门声,最后门没有被敲响,他们惊喜地发现,原来是邻居一家从此消失了。

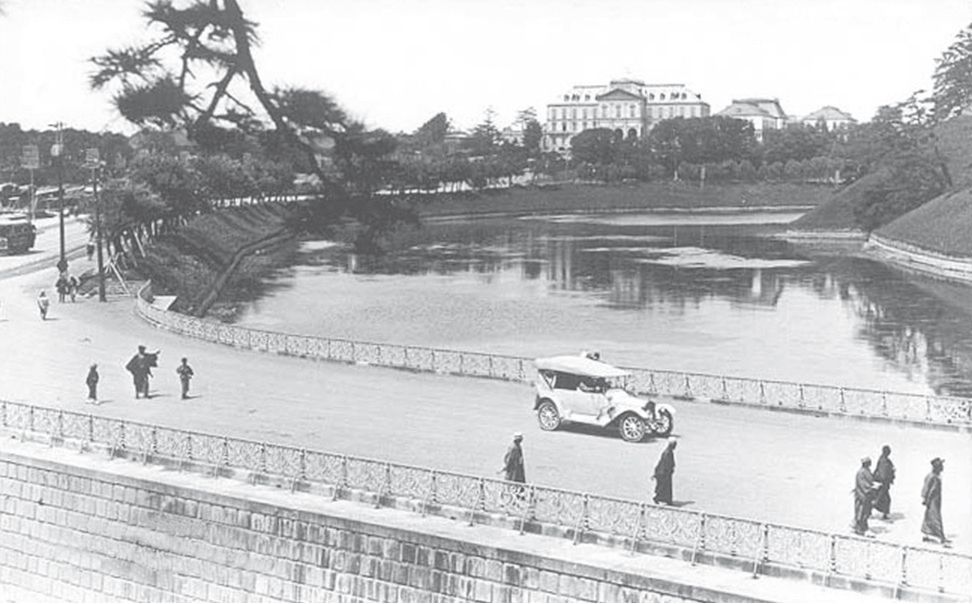

1910年日本发行的一张明信片,远处即为当时的参谋本部。在日本军部内部的分工上,参谋本部掌管陆军军令,陆军省负责陆军行政事务。说得更简单一点,参谋本部管打仗,陆军省管后勤。

经过肃反,远东地区已经人心惶惶,内部出现极度不稳的迹象,稻田认为,这正是出手试探的绝好机会。

稻田一言既出,作战课掌声雷动。那些年轻好战的作战参谋,瞬间都像稻田一样,有了种被注射鸡血之后,马上手握键盘,准备继续打怪升级的冲动。

“稻田计划”很快就引起了参谋本部和陆军省(二者合称军部)高层的兴趣。

1938年7月16日,参谋本部向“朝鲜军”下达命令,要求调兵向张鼓峰集结。

“朝鲜军”是驻于朝鲜的日本军队,具体来说就是第十九、二十两师团。第二十师团早就到中国关内参战去了,“朝鲜军”只有第十九师团可以调遣。

第十九师团成立于1915年,已有二十多年的建军史,属于常设老师团,训练素质很高,此前也一直担任对苏的第一线防务。尽管如此,“朝鲜军”司令官中村孝太郎中将仍不敢冒失,他将第十九师团集结于图们江,但严禁其擅自出战。

从“朝鲜军”司令部到第十九师团,等的就是一纸正式命令。

最后一道关

针对“稻田计划”,各部门开始坐下来进行商谈。外务大臣(外相)宇垣一成首先表示反对,他顾虑的主要是国际形势,觉得边境纠纷终究还得靠双边谈判来解决。

军部向来是擦屁股时才会想到外务省,所以宇垣的想法完全可以忽略不计,但是接下来一个人的意见却不得不姑且一听。

这个人是海军大臣(海相)米内光政。米内担心,武汉会战在即,长江上的登陆作战需要大批军舰护卫,以保证武器和兵员的运输,到时大部分小型舰艇都要拿去使用,万一再同苏联开战,海军将无法确保图们江及朝鲜海峡的交通安全。

海相的不同意见很快就被稻田给顶了回去:放心,苏联不会动手,我们陆军正是要取得苏联不动手的确证,所以才要打这一仗,你们海军就放一百个心吧。

这一似是而非的说法很难让米内信服,但军部这些人却都很听得进去。

据史学家研究,武汉会战前,正是日本战时经济得以顺利维持的顶峰,也就是说,战争消耗和生产力水平恰好维持住了平衡,这也是稻田的理论能够在军部大行其道的一个重要物质条件。

眼看作战命令即将下达,只剩最后一道关了。

这道关本来不过是一个形式主义的过场,让军部意想不到的是,到头来它却成了一道无法逾越的难关。

在张鼓峰行使武力,以及进行必要的动员,必须取得裕仁天皇的准许。