第二十二章 八莫之二(第2/5页)

当年,第一次远征军入缅作战,廖耀湘率部以滚筒式撤退一举成名的斯瓦逐次抵抗作战,就发生在曼德勒的南面。当年那一仗打得不错,却是败退中的战斗,随后的野人山大撤退令人痛心疾首,战功赫赫的新22师只有不到3000人走出丛林。可以想象,睚眦必报的湖南人廖耀湘多想在曼德勒一报前仇!

但是,政治却不允许他向南踏出一步了。在他南翼的那个英军第36师,与其说是打日本人的,不如说是防中国人的。

远征军老兵回忆,尽管南面应该有英国人掩护,但攻克西堡以后,中国兵睡到半夜却发现日军越过英军战线来袭,六辆日军坦克差点儿端了远征军第149团的团部,连团长罗锡畴也受了重伤。关于罗团长负伤的经过,原第50师译员王瑞福回忆,当晚,他与罗锡畴团长在一幢破旧民房里住宿,两人并排睡在地铺上,已经睡熟。半夜突然枪声大作,睁眼一看,只见曳光弹乱飞,罗团长坐起身准备外出查看,尚未离开地铺,一颗流弹飞来正中罗团长后脑。经及时送院抢救,罗团长才保住性命。这一战幸而部队警惕性高、装备好,激战之后,日军战车不是被击毁就是落荒而逃,总算没有让它占到便宜。

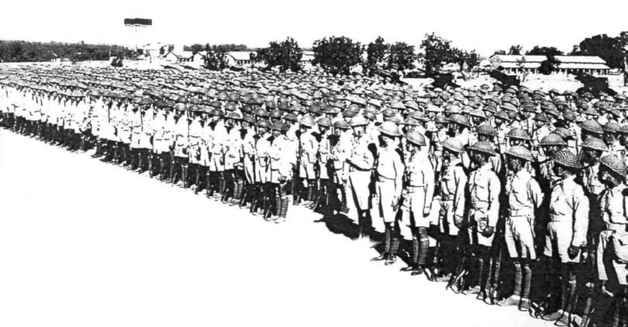

中国远征军新22师部队,就是他们克复了西堡。

英国大兵们那边在干什么,就只有天知道了。

添乱的英国人还有一大问题,就是很多英国兵分不清中国人和日本人,见到远征军部队时常误以为是日本人而发生误会。远征军官兵为此十分头疼,但很快想出了办法——当他们与英军相遇,会说“顶好”两个字作为暗语——这是英美军人到中国学习的最初级汉语,但日本人显然没见过这本教材。

1945年的缅甸,在国际政治地图上,仍然是英国人的缅甸。

大英帝国绝对无法接受中国继续在这个胞波之国取得辉煌的战功。缅甸在历史上就曾经是中国的属国,如果中国在这里扩大影响,会引发缅甸人与英国无可避免的离心,使帝国在这里的殖民事业于日军打击后经受第二次的失败。

一直有一种观点,认为远征军第一次入缅作战的时候,英国人的如意算盘就是让中国人掩护其撤退,但绝不让中国人打赢。因为如果日本人打了胜仗,就算现在逃到印度,只要盟国赢了整场战争,缅甸一定还会被归还给英国。如果中国人打了胜仗,那缅甸属于谁,可就不好说了。

没有永远的朋友,没有永远的敌人,只有永远的利益。英国绅士们算是把这个原则贯彻到了极致。

远征军在缅甸西堡建立的烈士墓地,这里是远征军归国作战中在缅甸打得最靠南的地点之一。

只是英国人没有想到,在战后世界性民族独立运动的风云中,大英帝国不但失去了缅甸,连“女王王冠上最亮的明珠”——印度,也没能保住。殖民主义在20世纪已经逐渐日薄西山。

无论如何,在1945年,英国人是无法容忍中国军队在曼德勒举行一场入城式的。这条底线,蒋委员长和美国人,也并不想去触碰。于是,政治决定了军事,远征军在攻占西堡后不久,即将其城防交给了英国人。

尽管西堡周围的战斗因此有一点失色,但仍是远征军作战中非常值得纪念的一战。

说西堡战斗值得纪念,至少有三条理由。第一条理由,西堡之战参战日军的番号极为庞杂,都列出来长得可以当一封信。根据战史记录,西堡之战,日军共集中了包括第29、第56、第113、第146、第148五个步兵联队和一个炮兵联队,还有23个其他单位的部队。要是齐装满员,这批日军可以达到三万名,而中国军队一个第50师就敢单独对这里发起强攻。

实际这些日军部队都是惊弓之鸟,他们有的曾被远征军歼灭过,有的经过多次补充,战斗力极差。两军交锋仅仅三个小时,日军残部就弃城逃走,我方统计毙伤日军约1600名。

想一想,日军在抗战中通常按照一个联队顶中国军队一个军来计算,攻的和守的多少都会有点儿感到吃惊。

西堡日军其实并非全无还手之力。第50师特务连在进攻西堡时,承担沿公路左侧,直接对市区进攻的任务。攻击开始后,连长曹卓琨到第一线指挥,路上被敌人发现,军官打扮的曹卓琨立即遭到日军狙击手的重点“照顾”。尽管曹反应迅速,未被击中,但其身边的连队司号员周勇却中弹阵亡。曹在回忆录中写道:“战后清点人员,特务连伤亡二十多人。最使我悲痛的是,我失去一位贴身号兵周勇,他当年不到20岁,对我十分忠诚。原想随我到最前线吹奏冲锋号以助军威,未料过早死去。敌人善于狙击指挥官,狙击手发现了我,是向我射击的,不料号兵替我死去。每当念及此事,心中感到十分难过。”