第二十一章 八莫之一(第2/6页)

与八路军、新四军不同,号称当时中国陆军最精锐部队的远征军,是一支依靠美式装备和军事思想建成的部队。美国特色的军事思想,就是大规模地倾泻火力,依靠技术和武器优势,用“火海战术”压倒对手。这种战术虽然常常奏效,但前提是有充足的武器弹药,与机械化的机动能力。滇缅的雨季将中缅边界本来就糟糕的道路破坏得更加支离破碎,使远征军的车辆无法行进,弹药无法补充,后勤成为最大的瓶颈。而日军在滇西一线构筑工事已经有两年之久,准备充分,很难偷袭,只能强攻。所以,在雨季发动对日军的攻势,实为事倍功半之举。这也是驻印军1943年选择在旱季的11月底,从印度开始反攻缅北的原因。雨季从密支那攻击八莫,道路崎岖难行,驻印军部队机械化装备的机动性发挥不出来。同时,攻打密支那的重大消耗也让他们的后勤捉襟见肘,公路修通的路段多被大水冲坏,一些铁路枢纽和桥梁被日军工兵或特工炸毁(也有些毁于盟军的轰炸)。

国民党将领中并不乏有识之士,甚至被称为“醋性子乔”的史迪威在作战上也并非一意孤行。因此,云南远征军最初的计划,也是利用旱季发动攻势。

那么,为何还会出现这种明知故犯的错误呢?

只能说政治因素影响了军事的决策。1943年底,史迪威往复于中印之间,希望滇西反攻早日开始,但蒋介石并不积极。据说这背后有两个原因:第一说蒋介石认为史迪威打通滇缅路,会使其更加接近掌握中国军政大权,将自己排挤掉的目标。既然前线不甚吃紧,蒋也就敷衍了事;第二说当时国民党内部也有人担心日军狗急跳墙,发动类似后来豫湘桂战役那样的大举进攻,认为云南的远征军应该留在国内作为战略总预备队。

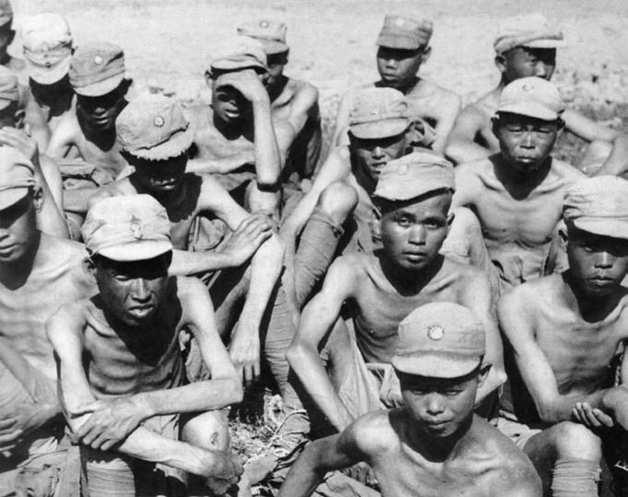

如果不理解当时中国腐败落后的状况,就难以理解远征军胜利的艰难。这是从中国运来,刚刚到达印度的远征军补充兵。由于美军在印度提供服装,贪婪的国民党官僚竟然克扣了士兵的军衣,让他们几乎赤裸着上飞机。

不管是哪种原因,等到蒋介石在罗斯福的压力下被迫同意展开滇西作战时,雨季也已经来临了。

在雨季越怒江强攻,中国将领大多感到此战困难较大。这些将领将意见综合后反映给他们的统帅兼校长蒋介石大元帅面前,得到的答案却是匪夷所思。

蒋介石的回答非常简洁,那就是:“滇西没有下雨。”

滇西……没有下雨?!那这满天飘落的难道是泉水不成?就算蒋介石在重庆,也不可能不知道云南的气象啊。

再问,还是“滇西没有下雨”。

那,就只好按照没有下雨来打了。

其实蒋介石的思路是非常清晰的,曾在日本学习军事的蒋始终对日本军队顽强的战斗作风十分欣赏。日俄战争前夕,日军为了习惯苏俄的气候地理环境,进行实战演习。第5联队一个中队在八甲田山实施演习,其间风雪大作,但日军指挥官不为所动,命令部下雪中大行军。结果210名日军有199名冻死,11名终生冻伤,却无一人逃亡。这种惨烈的结果,反而让蒋介石十分感慨,因此,他在组建军队时,也万分希望建成这样一支令行禁止、不计生死的部队。

“滇西没有下雨”的意思,就是要表达他这种哪怕下刀子也要执行命令的思维方式。他认为顽强的部队不应该畏惧下雨。

中国军人是够顽强了,所以在那样恶劣的天气下,依然打下了松山和腾越。然而,大雨造成的问题,并不能因为顽强而改变,重炮和给养、药品送不上前线,造成了前线部队大量人员损失。

勇敢是对军人的要求,但并不是可以莽撞地不去研究客观存在的问题,不去解决这些问题。这个道理,不知道一生留军人头的蒋介石大元帅是不是明白。

其实,他也许是明白的。但是否出兵,是政治问题;下不下雨,是技术问题。在中国的很多时代,政治问题永远压倒技术问题。

八莫战斗中的中国机枪手

不要说中国人,美国人也一样,史迪威也是在雨季部署对密支那的疯狂攻击。目的,还不是为了拿下这座城市,增加自己的发言权?

所幸,驻印军所处的位置使政治因素对他们的影响尚有限度,还有一位不断和孙立人大吵大闹,却对中国士兵关怀备至的史迪威在上面罩着,多少能够按照军事的规律做事。因此,在密支那苦战之后,中国远征军驻印军开始在当地进行难得的休整,等待物资补给和装甲部队跟上,以便进行下一次战役。实际上,驻印军在此前的战斗中的确损失很大,从1943年11月胡康河谷作战开始,驻印军的伤亡总数已经攀升到14000名,也的确需要一个休整和喘息的时间。