格老子扒粪(第2/3页)

股东们之间的争斗陷入纠葛状态,一时公说公有理、婆说婆有理,但可以肯定的是,川路公司的内部管理已经混乱得难以想象。

查账激斗

早在三年前(1907年8月),邮传部就派了工作组前往成都,调查川路公司的账目。他们认定正是川路公司的“收支含混”导致市场信心崩盘,几乎无人认购股份,如果“不早予彻究,无以昭大信而释众疑”。

川路公司的烧钱能力堪称一流,至1908年铁路还一寸未修,其筹集的800多万两资金却已经有150多万两花在了工资及办公经费上,另200万两又在重庆铜元局上投资失利,损失殆尽。

1909年,四川省谘议局成立。这是大清国政治体制改革的重要步骤。中央政府本是希望这类地方议会的组建,不仅能对日益尾大不掉的地方诸侯进行牵制,而且能以此扩大执政基础,为民意参与政治生活和政府决策提供新的渠道。于是,川路公司的账目问题,成为四川省谘议局的重点监管对象。

11月,四川省谘议局通过整顿川汉铁路案,以立法者的身份,从筹集股本、修订章程、清查款项、整理财务四方面对川路公司提出了要求。

谘议局指出,投资铁路“公足以利国福民,而私亦足以养身赡家,此理人人皆能言之”,但川民们之所以还在“望而生畏,不肯投资购股者”,正是因为“公司管理不善,成不成未可知,利与害自不计耳”,要求川路公司从排除这些障碍下手。

在公司章程方面,川路公司外挂商办之名,却无商办之实,管理人员均由政府委任,而不是股东会任命。一切用人行政多未遵照《商律》,“出股份者,不得《商律》上应享之权利,人非至愚,孰肯投资”。谘议局要求川路公司立即按照公司法的要求,建立真正的公司架构。

在查账方面,虽然部委清查两次,但股东没有直接参与,终究还是“不能泯局外人之疑虑”。谘议局认为,股东投资一种事业最为看重的“在于监视出入,较量锱铢,稍一不当,顿生乖离情迹”。

川汉铁路湖北公司(左图)及四川公司(右图)股票。

而在整顿财务方面,谘议局毫不客气地指出,公司现在“寄放资本,散存各处,毫无统一,久耗可虑”。而且公司“开支每多浮滥”,“寸路未修,而耗款如是之巨,凡此皆宜整顿者也”。

在四川省谘议局主导和支持下,川路股东成立了董事会,其所聘任的查账人郭成书、陈一夔等一时成为全四川最忙碌也最引人瞩目的人。但川路公司账目经手人周文彬拒绝交出账簿,在多方压力下才挤牙膏一般交出167本账簿,随后又陆续交出73本。后经股东会决议,要求全面查账,周文彬又拿出70多本。查账人发现这些账本账目含混,无可对证;可周文彬再也不肯交出底账,狡辩说早就交完了。1909年11月查账人开始清查成都公司的账目,到1910年的6月,足足7个多月才基本完成,提交了“错误”、“浮滥”、“侵蚀”三张表,密密麻麻,报给董事局及四川总督。而被周文彬藏匿的那些账簿,直到1911年1月1日经成都某印刷公司的经理熊某举报,才在该印刷公司内起出了4本底账,中间抽篇换页、挖补涂改,层见迭出。

这还只是总公司的纸面查账。要全面弄清川路公司的账目,必须将总公司的账与上海、武汉、宜昌及北京四家分公司的账相比对。因此,1910年7月,查账组开始派人奔赴各地,没料想其间上海股灾爆发,查账任务愈发艰巨复杂。

查账的艰难,除了内部管理混乱所致外,还因为川路股本多来自从农民手中强征的“租股”,川中7000万百姓,号称人人皆是股东,而这些租股又是靠设在各地的租股局负责征收,点多、线长、面广,更是漏洞百出,一地鸡毛。

“被当股东”

川路开办之初,中央政府批准的筹款方式为四种:官本之股、公利之股、抽租之股、募集之股。抽租之股就是所谓的“租股”,由政府强行摊派到农户头上,随粮征收,是四种筹款方式中唯一获得公权力保障的,因此也最为稳定。

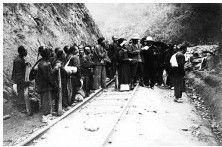

修建铁路的劳工与四川千万承受租股的小民一样,他们永远是沉默的大多数。

四川号称“天府之国”,也如同号称“鱼米之乡”的江南一样,“能者多劳”,农民负担远比一些欠发达地区更重。甲午战争和庚子事变两项赔款,四川就分摊到每年200多万两,仅略低于广东,位居全国第二。此次,为了建设铁路,租股的负担又是每年200万两,要从农民口里一粒米一粒米地夺食。正如四川留日学生在《川汉铁路改进会报告》中所说,四川的千万百姓并无股东之能力,而是在绅商们所把持的政府公权高压下,强迫为之。这份留日学生编撰的报告,还一针见血地指出:“租股之害,莫大于扰民;租股之弊,莫甚于中饱。”各县的租股局已经成为事实上的第二衙门,四川的基层政权基本被他们架空或控制,大清朝廷则莫名其妙地成为民意痛恨的对象,为土豪劣绅们背上了一口沉重的黑锅。