林徽因:错位的“太太客厅”(第7/8页)

18

费慰梅到李庄正好赶上1945年的中秋节。后来,我从李济之子李光谟先生那里看到林徽因的两封信,也正好是那几天的事情——

济之先生、李太太:

昨晚你们走后忽然想起(1945年9月)廿日是中秋节,晚上你们有老人也许要家宴,有外客实在不便。我们这里已经有了一个外客且为她已备几菜晚饭,加入一人倒无所谓。有了费太太,熟人在一起,为此外人计,他也可以不拘束一点。所以想当晚就请那位捷因先生过来同我们过节。晚上再派人用火把把他送回,在那一段吃饭时间内,也给你们以喘气机会。

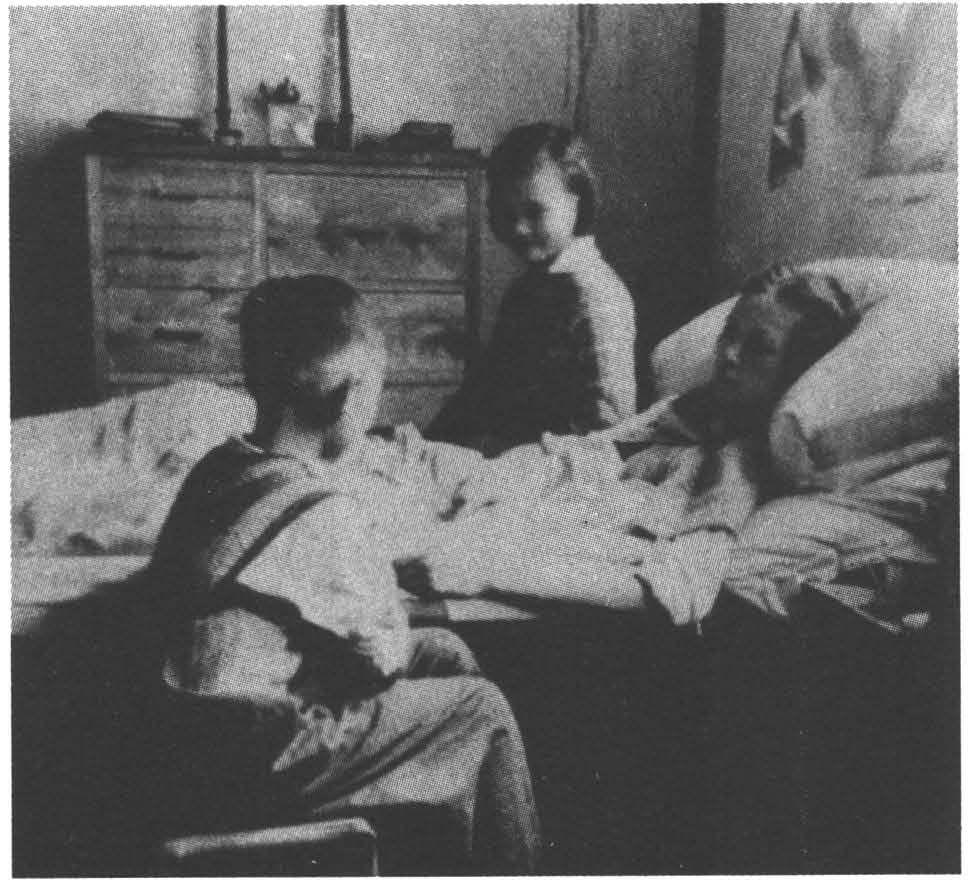

1941年,林徽因与女儿再冰、儿子从诫在李庄上坝家中。

珠罗小帐已补好,洗好(老妈病了,自己动手)今晚即可送来。如何请决定,一切我们都可以配合起来,省得大家有何过分不便及困难。

匆匆

徽因敬上

为中秋吃饭的一点小事,林徽因不吝笔墨,再送一信:

李太太:

请您千万不要客气,告诉我一下老太爷是不是希望中秋节有个家宴,多个外人与你们不便?我们这边的确无问题。老妈虽病,做菜请客事素来可以找学社工友,与老妈无关。(如果客人在此住,则早饭方面因我不能跑厨房,自己房间又得先收拾出客人才有坐处,则必狼狈不堪,招架不来,我说实话。)现在客人住你们那里,我希望能够把他请来吃晚饭,让你们家人吃团圆饭,方便清静许多。真希望你们不要客气同我直说,我们可以分配对付这毛子,不要害得你们中秋节弄得不合适。

我这边人极少且已有费太太,费又同捷因很熟,故在一起过节连老太太、莫宗江等才八个人,可以完全合适毫无不便之处。至于找思成及费太太过去吃晚饭事,如果不是中秋我想我一定替他们答应下来。因为是中秋,而思成同我两人已多年中秋不在一起,这次颇想在家里吃晚饭,所以已做了四五个菜等他。不要笑我们。

如果客人在此吃饭,与你们的过节,方便两边都极妥当。饭后思成可送他回去,一路赏月,且可到江边看看热闹,陪同济之先生一起招呼这洋人也。请千万千万不要客气,随便决定。因为我们这边菜饭是一样准备了。帐子如果真的有,我就不送过来,但请千万不要客气,昨天我只补了几个洞,小姐帮着洗出,毫不费力,只因未大干故未送来。

李庄上坝梁林居所前,站立者为莫宗江。

对不起,我信送得太晚,济之先生已上山,两下不接头,但一切等济之先生决定,反正不影响任何事情。

徽因敬覆 即

随同费慰梅来李庄的捷因是英国人,考察中博院,下榻中博院所在的张家祠堂。自然,饮食起居都由中博院主任李济及其夫人料理。考古学家李济三代同堂,老父亲曾为朝廷命官,是个重传统礼节的旧式文人。中秋阖家团圆,兀自多出一个高鼻子蓝眼睛的英国人,老人家内心的别扭可想而知。于是林徽因主动提出把捷因接到自己家里,又找出许多理由让李济夫妇心里释然。梁林家在上坝的月亮田,距离张家祠堂的中博院有二里多地。她两次叫人送信都只是好心地为妥善安排捷因吃饭的这件小事。

1945年年底,林徽因被好友费慰梅接到重庆。从乡下田坎的泥泞,从低矮农舍的粗陋,从桐油灯放大的恐怖中,林徽因又一次来到城市。尽管战后的重庆破破烂烂,但她对外界陌生的一切依然惊异。费慰梅写道:

她的健康状况是如此不稳定,她在重庆的大部分时间都只能待在中研院招待所宿舍里。我有时候驾着吉普带她出去玩。有一天我们驾车到郊外南开中学去接小弟。她觉得每一件事都很新鲜有趣。她坐在吉普上眼睛就离不开我们经过的新衣服、车流和重庆这个大城市(现在对她来说是)的市民生活。有好几次我驾着吉普带她到美国大使馆食堂吃饭。她很喜欢那些曾在各处打仗的穿军服的美国武官。她很快就参加到他们的谈话中去,这是她第一次和美国盟军谈话。对她来说,战争就是一系列和日本敌人不期而遇的悲惨经历。

费正清的来到和新设立的战后美国新闻处给我们带来了额外的好处。……徽因第一次进来的时候噎住了一口气,说“这简直像走进了一本杂志!” 因为过去几年她只是偶尔在外国杂志上才看见过壁炉和灯罩。