林徽因:错位的“太太客厅”(第3/8页)

乔迁新居的梁家又恢复了喝下午茶的习惯,金岳霖还养了一只用作观赏的黄羽大公鸡。田野风清,林徽因又萌发了诗意,她在《除夕看花》一诗中写道:

新从嘈杂着异乡口调的花市上买来,

碧桃雪白的长枝,同红血般的山茶花。

著自己小角隅再用精致鲜艳来结采,

不为着锐的伤感,仅是钝的还有和剩余下!

……

今日的脚步,再不甘重踏上前时的泥沙。

月色已冻住,指着各处山头,河水更零乱,

关心的是马蹄平原上辛苦,无响在刻画,

除夕的花已不是花,仅一句言语梗在这里,

抖战着千万人的忧患,每个心头上牵挂。

1940年10月13日,日机的狂轰滥炸逼着逃难者继续撤离。栖居龙泉镇的中研院史语所、社会所和中博院等单位将迁往四川,梁思成主持的营造学社也不得不随行。梁思成既是史语所的通信研究员,又兼中博院建筑资料委员会主任。他在给费正清的信里抱怨道:

这次迁移使我们非常沮丧。它意味着我们将要和我们已经有了十年以上交情的一群朋友分离。我们将要去一个全然陌生的地方,远离都市,那里除了中央研究院各个研究所,别无其他机关。大学将留在昆明,老金、端升、奚若和别的人也将如此。不管我们逃到哪里,我们都将每月用好多天、每天用好多小时,打断日常的生活——工作、进餐和睡眠来跑警报。6

1940年11月底,搬迁开始。临行时梁思成忽然发烧,只好暂时留下。林徽因领着母亲,带着两个孩子,随史语所的眷属,坐卡车离开昆明。车上共有三十多人,年龄从七十岁的老人一直到襁褓中的婴儿。大家坐在敞篷卡车上,两脚叉开坐在行李卷上。路不平,五肺六脏都差点吐出来,车颠簸,大家你搀我扶,挽成一团。艰难的旅途持续了两个星期,好不容易才到了四川泸州长江边。

逃难到南溪县的李庄,营造学社迁移到镇西面的上坝月亮田的张家大院。月亮田依山临水,一边是缓坡的“柑子坡”和翠竹林,一边是滚滚东去的长江水,空气中弥漫着江水的腥味。那年是林徽因三十六岁的本命年,从那以后她就没能逃脱疾病的厄运。大女儿梁再冰十一二岁,据她后来回忆:

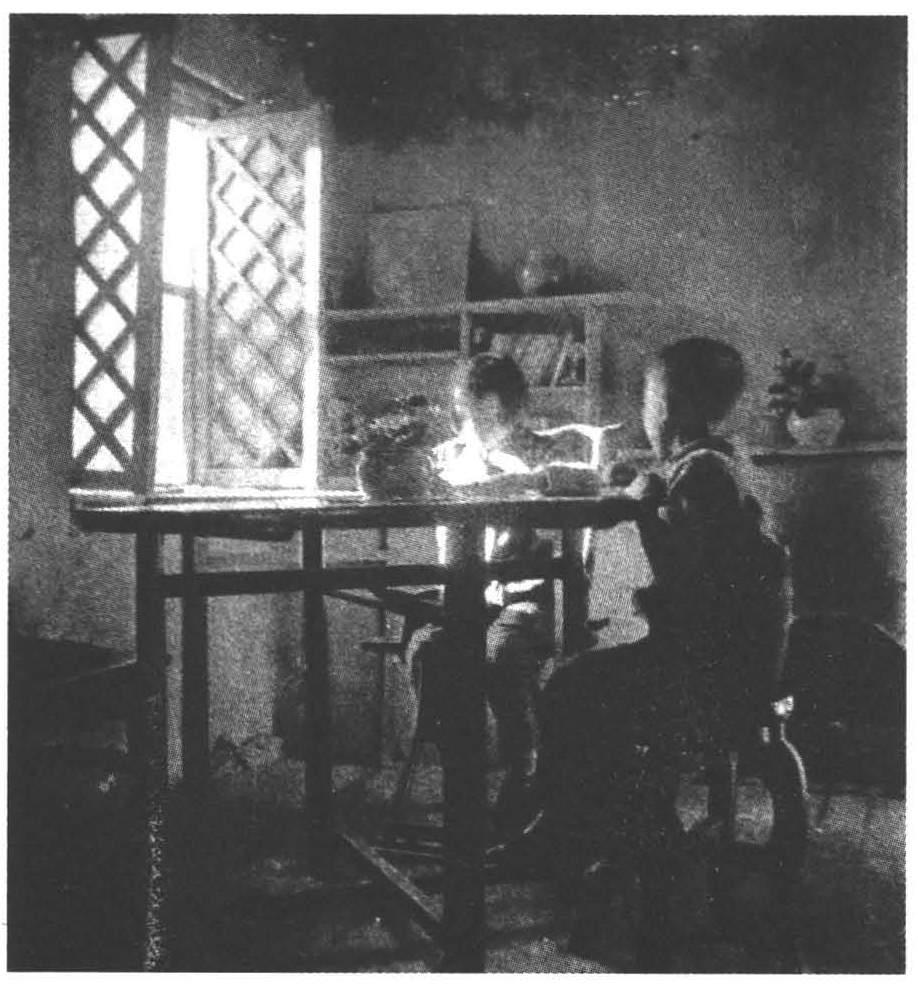

1939年,昆明龙泉镇梁思成林徽因家。

四川气候潮湿,冬季常阴雨绵绵,夏季酷热,对父亲和母亲的身体都很不利。我们的生活条件比在昆明时更差了。两间陋室低矮、阴暗、潮湿,竹篾抹泥为墙,顶上席棚是蛇鼠经常出没的地方,床上又经常出现成群结队的臭虫,没有自来水和电灯,煤油也须节约使用,夜间只能靠一两盏菜油灯照明。我们入川后不到一个月,母亲肺结核症复发,病势来得极猛,一开始就连续几周高烧至四十度不退。7

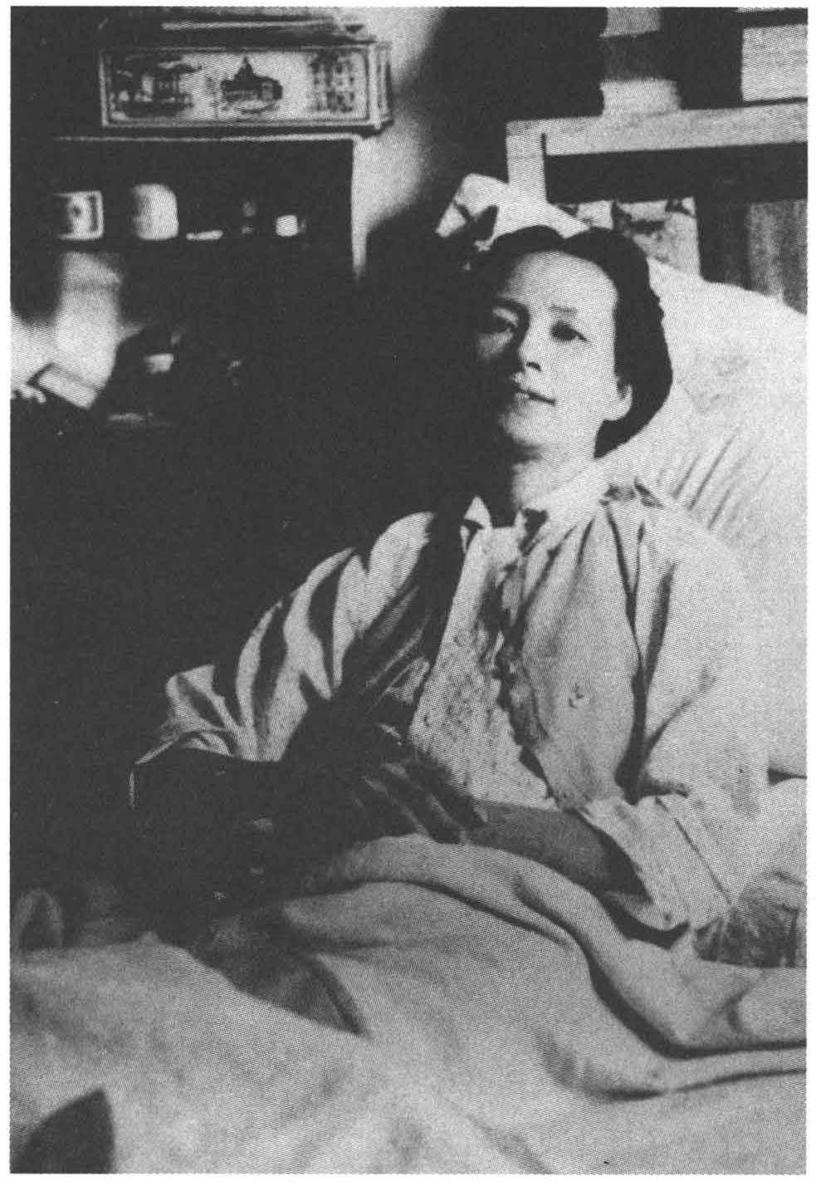

躺在床上,林徽因昏昏沉沉不省人事。梁思成远在重庆为营造学社筹措经费,得知妻子发病的消息,他买了些药品后急忙赶回李庄,担当起了医生兼护士的角色。

林徽因一天天挣扎着,一点一点地退了烧。她十分虚弱,下不了床,每天只能靠在被子上坐一会儿。听那些快活的飞鸟在竹梢上唱歌,她试图用目光捕捉着掠过窗棂的一道翅影。病榻上,她写下那首《十一月的小村》:

我想象我在轻轻的独语:

十一月的小村外是怎样个去处?

是这渺茫江边淡泊的天,

是这映红了的叶子疏疏隔着雾;

是乡愁,是这许多说不出的寂寞;

还是这条独自转折来去的山路?

是村子迷惘了,绕出一丝丝青烟;

是那白沙一片篁竹围着的茅屋?

是枯柴爆裂着灶火的声响,

是童子缩颈落叶林中的歌唱?

1943年,林徽因在李庄上坝家中的病榻上。

是老农随着耕牛,远远过去,

还是那坡边零落在吃草的牛羊?

是什么做成这十一月的心,

十一月的灵魂又是谁的病?

山坳子叫我立住的仅是一面黄土墙;

下午通过云雾那点子太阳!

一棵野藤绊住一角老墙头,斜睨