与加尼沙里协同作战的步兵部队(第7/9页)

17世纪初的塞克班新军的基本单位是博鲁克小队,每个小队有50到100人。每个小队由一名博鲁克巴西(Boluk Basi)统辖,而全体博鲁克指挥官则归博鲁克巴西贝伊指挥,这类军官起初从加尼沙里军团中抽调而来。理论上这些人是可以被遣散的,他们的职权也是可以收回的,但实际上由于绝大多数士兵是以私兵的身份从行省总督那领取军饷的,因而他们对中央政府的感情相当淡漠,很少听从后者的命令。但后者的战斗力后来超过了日渐腐化堕落的加尼沙里,成了帝国最为精锐的部队。中央政府开始不顾一切,盲目扩军,这一饮鸩止渴的做法终于造成了不可挽回的恶果:随着与波斯和奥地利的战争分别在1590年和1606年结束,此时帝国国库已无力负担庞大的塞克班部队的开支,不得不实行裁军。大批丢掉了饭碗的塞克班士兵走上了那些对现状不满的杰尔宾特和沃伊尼克士兵的老路:投奔了盗匪集团,甚至聚众反叛。致使安纳托利亚的大片地区于1596年和1610年惨遭洗劫。17世纪末,大维齐耶艮·奥斯曼强行解散了这支部队,结果大规模的内战就此爆发,一直持续到18世纪。

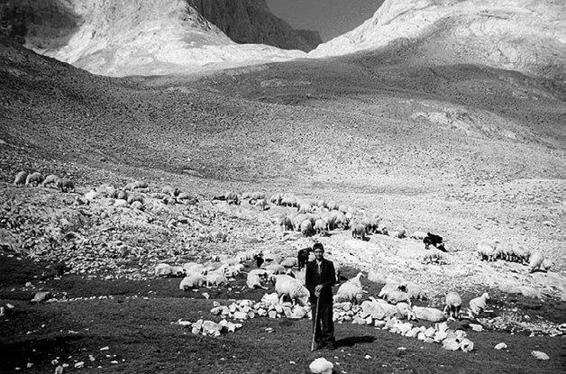

游牧民

耐人寻味的是,另一支重要的后勤部队是由游牧民组成的。在奥斯曼征服时代,大批游牧民涌入安纳托利亚地区。这些人有着良好的军事素养,但生性无法无天,难于管理。奥斯曼政府视他们为巨大的治安隐患,但又认为他们是取之不尽的人力资源宝库。帝国的处理方式是将这些人一股脑儿运往鲁米利亚地区,并按照各自的族属和出身编组为一个又一个番号各异的辅助军事团队(这类团体的数量超过数万个),如“尤鲁克”、“鞑靼”和“坎巴兹”等。这种做法其实并不新鲜,早在前奥斯曼时代,塞尔柱人就曾多次将土库曼牧民迁往边境地区。这一手段可以收到一举多得的效果:身处异国他乡,失去了草原根基的游牧民变得服服帖帖起来,而奥斯曼人也可以从欧洲前线就近征集轻步兵部队了。但在一个很短的时期内,为了让游牧部落彻底软化,帝国政府暂时剥夺了他们的作战资格,将他们役使为后勤部队。这些人在运输战略物资时经常将自己的牲畜带来,作为驮兽使用,其中最常见的是骆驼。这些强壮的驮兽能毫不费力地背负着如轻型火炮部件之类的沉重物事,穿越艰难崎岖的地区。其实用性不亚于载重货车。但随着时间的推移,辎重部队的任务越来越繁重,游牧民们也渐渐有些吃不消了,奥斯曼人只得从当地民众中征集驮兽和民夫,增援游牧民的队伍。

◎ “尤鲁克”。

由于资料所限,大部分游牧民队伍的组织结构不得而知。但尤鲁克(突厥部民)的职责似乎与转为后勤役的亚亚部队一模一样,由此可以推断,它们的组织结构也彼此类似。

罗马尼亚步兵

奥斯曼人具有很强的实用主义,他们擅于利用特殊的规章制度将被其征服的各个民族纳入本国的军事体系之中,以充分发掘它们的军事潜力。针对埃及马穆鲁克骑兵和罗马尼亚步兵的管理模式即为这一做法的典型。摩尔达维亚、瓦拉几亚和特兰西瓦尼亚三个公国(它们合并起来即为今日的罗马尼亚)负责为奥斯曼人供应、训练、装备可用的步兵部队。它们在为奥斯曼人所征服后仍保持着相对独立的地位,因而所供应的军队仍保留着原有的军事传统。这些步兵中既有职业的意大利雇佣军,也有重新恢复并得到皇家驻军部队补充的城市民兵组织。他们使用的是如用于对抗骑兵的长戟等一系列中世纪晚期常见的步兵兵器。其后也出现了应募而来的保加利亚、塞尔维亚、波兰和哥萨克籍职业火绳枪手。而瓦拉几亚人还承担有类似于游牧民的义务:为大军提供驮兽和民夫,并负责维持本地治安,与盗贼作战。

◎ 与匈牙利人交战的瓦拉几亚军队(14世纪)。

古奴鲁和贝斯利

在情况紧急的时期(如敌国大举入侵),边境行省的总督们可以将符合条件的当地民众征召为临时志愿军。这些人的付出并不是毫无代价的,他们可以以现金形式领取军饷或得到一块土地,这种临时志愿军叫“古奴鲁”。如果古奴鲁的数量不足的话,总督们还有一项紧急处置权:以五户一丁的方式强制征兵,这些人是没有任何报酬的,他们被称为“贝斯利”。

随着时间的推移,古奴鲁和贝斯利之间在出身方面已毫无区别,但这两支部队的名称仍在沿用。这种通过紧急征募组建临时部队的做法为那些愿意在战场上证明自己以获取固定收入的年轻人提供了机会,他们纷纷报名参加边防部队。很多人在要塞守备队中充当一名临时志愿兵,以积累军事经验,学习军事技能。16世纪中期以后,古奴鲁成了边境行省及其周边地区活动的所有佣兵部队的代名词。