第十一章 周濂溪、邵康节(第3/7页)

“明则通”者,吾人心中无欲而静,则心如明镜,寂而能照。明则能如此,不明则不能如此也。“公则溥”者,《通书》云:

圣人之道,至公而已矣。或曰:何谓也?曰:天地至公而已矣。(《公》第三十七,《全集》卷六页二十二)

天地至公,故无不覆载,所谓“溥”也。公则能如此,不公则有私覆私载而不能如此矣。“圣人之道,至公而已矣。”故曰:“明通公溥,庶矣乎。”

欲达到此“无欲故静”之境界,亦须经过相当阶级,《通书》云:

《洪范》曰:“思曰睿,睿作圣。”无思,本也。思通,用也。几动于彼,诚动于此,无思而无不通为圣人。不思则不能通微;不睿则不能无不通。是则无不通生于通微;通微生于思。故思者,圣功之本,而吉凶之几也。(《思》第九,全集卷五页二十四)

无思即寂然不动,思通即感而遂通。然欲达到此“无思而无不通”之境界。则须先经思之功夫。不过所谓思为若何之工夫,则濂溪未明言。大约此等工夫,即常注意于吾人心中之状况,如孟子所谓“必有事焉”者。

《太极图说》下文谓:“圣人与天地合其德”云云,《通书》云:

圣诚而已矣。诚五常之本,百行之源也。(《诚下》第二,全集卷五页八)

诚为人性之本然。圣人之所以为圣,即在复其性之本然而已。此李翱所说,而以后道学家所一致主持者也。

二 【邵康节】

上述《纬书》中之易说,附在道教中,传授不绝。及北宋而此种易说,又为人引入道学中,即所谓象数之学是也。刘牧《易数钩隐图序》云:

夫易者,阴阳气交之谓也。……卦者,圣人设之,观于象也。象者,形上之应。原其本则形由象生,象由数设。舍其数则无以见四象所由之宗矣。(《通志堂经解》本页一)

“形由象生,象由数设。”天下之物皆形也。有数而后有象,有象而后有形。数为最根本的。上述《易纬》中之易说,虽亦有此倾向,然此倾向至此得有明白的表示。

濂溪之太极图,即其象学也。濂溪有象学而无数学,康节则兼有象学及数学。《宋史·道学传》曰:

邵雍,字尧夫,其先范阳人。父古,徙衡漳,又徙共城。雍年三十游河南,葬其亲伊水上,遂为河南人。……北海李之才,摄共城令。闻雍好学,尝造其庐,谓曰:子亦闻物理性命之学乎?雍曰:幸受教。乃事之才,受河图洛书,宓羲八卦,六十四卦图象。之才之传,远有端绪。而雍探赜索隐,妙悟神奇,洞彻蕴奥,汪洋浩博,多其所自得者。……熙宁十年(西历一〇七七年)卒,年六十七。元祐中,赐谥康节。(《宋史》卷四百二十七页十七至十九)

康节象数之学,受自李之才。程明道所作《邵尧夫先生墓志铭》中,亦言之。李之才则传陈抟之学(见上),谓“之才之传,远有端绪”,即谓此也。

《易·系辞》曰:“易有太极,是生两仪;两仪生四象;四象生八卦;八卦定吉凶;吉凶生大业。”康节之宇宙论,大概即此推衍,而又以图象明之。康节曰:“图虽无文,吾终日言而未尝离乎是。盖天地万物之理,尽在其中矣。”不过所说之图,今本《皇极经世》中皆不载。《宋元学案·百源学案》中所列之图,大概采自《易学启蒙》。其八卦次序之图,以阴阳为两仪;太阳,少阳,太阴,少阴为四象。与《皇极经世·观物篇》所说不合。兹取蔡沈《经世指要》及《宋元学案》中所列诸图,加以《观物篇》所说,以见康节一家之学。

(一)太极与八卦

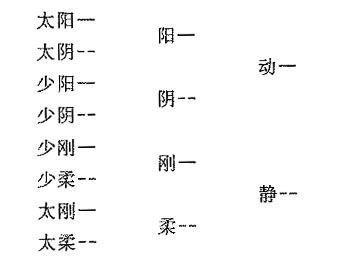

蔡沈《经世指要》中有经世衍易图:

(《性理大全》引)

此图有三层,看第二层(即中层)时,须连第一层(即右层)观之。如“阳”右之“一”,合“动”右之“一”为=,此即阳之象也。“阴”右之--合“动”右之“一”为 ,此即阴之象也。看第三层(即左层)时,须连第二层第一层观之。如第三层“太阳”右之“一”,合第二层“阳”右之“一”,及第一层“动”右之“一”,即为一乾卦

,此即阴之象也。看第三层(即左层)时,须连第二层第一层观之。如第三层“太阳”右之“一”,合第二层“阳”右之“一”,及第一层“动”右之“一”,即为一乾卦 ,乾即太阳之象也。如第三层“太阴”右之“--”,合第二层“阳”右之“--”及第一层“动”右之“一”,即成一兑卦

,乾即太阳之象也。如第三层“太阴”右之“--”,合第二层“阳”右之“--”及第一层“动”右之“一”,即成一兑卦 ,兑即太阴之象也。第三层“少阳”右之“一”,合第二层“阴”右之“--”,及第一层“动”右之“一”,即成一离卦

,兑即太阴之象也。第三层“少阳”右之“一”,合第二层“阴”右之“--”,及第一层“动”右之“一”,即成一离卦 ,离即少阳之象也。如是八卦之次序,乾一,兑二,离三,震四,巽五,坎六,艮七,坤八。

,离即少阳之象也。如是八卦之次序,乾一,兑二,离三,震四,巽五,坎六,艮七,坤八。